11개 식품사 매출 2.6% 증가, 이익은 1.6% 감소

환율·원가에 눌린 식품업계, 팔수록 남는 건 줄었다

삼양식품만 '질주'…환율 효과 영업이익 50% 증가

외형은 지켰지만, 수익성은 후퇴했다. 지난해 국내 주요 식품업체들은 매출을 소폭 늘렸으나, 원재료 가격 상승과 환율 부담 등 비용 압박이 확대되면서 영업이익은 오히려 감소했다.

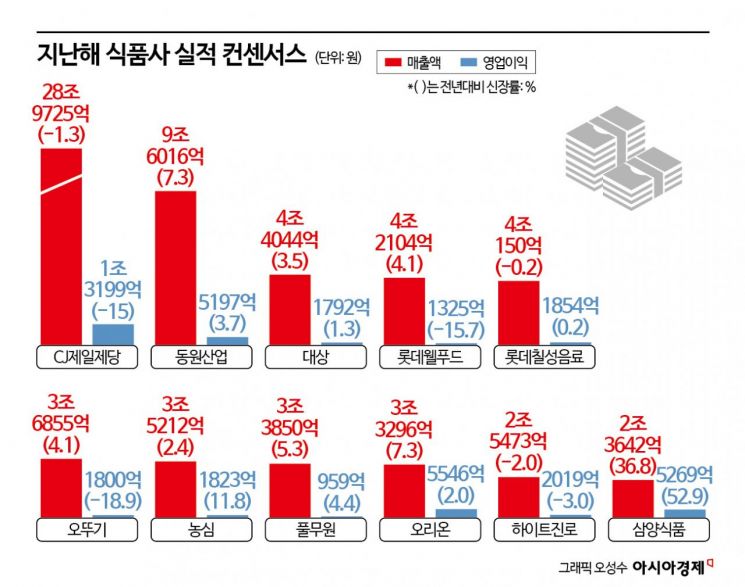

23일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 식품사 11곳의 지난해 총매출 컨센서스(증권사 평균 전망치)는 70조166억원으로 전년 대비 2.6% 증가했다. 반면 같은 기간 영업이익 합계는 4조783억원으로 전년(4조1464억원)보다 1.6% 감소할 것으로 전망됐다.

매출 감소를 기록한 기업은 일부에 그쳤고, 대부분 기업은 전년 수준 이상의 매출을 유지하거나 소폭 성장했다. 하지만 영업이익 기준으로는 감소 기업이 적지 않았다. 업계 전반에서 '물건은 팔았지만 남는 것은 줄어든' 흐름이 나타났다는 평가가 나온다.

작년 매출은 버텼지만 이익은 줄었다

업계 1위인 CJ제일제당 은 지난해 매출 28조9725억원으로 전년 대비 1.3% 감소할 것으로 예상된다. 영업이익은 1조3199억원으로 15% 줄었다. 매출과 이익이 동시에 후퇴하며 업계 전체 실적의 하방 압력으로 작용했다.

롯데웰푸드 와 오뚜기 는 매출은 늘었지만, 이익이 줄어들었다. 롯데웰푸드는 매출이 4조2104억원으로 4.1% 증가한 반면, 영업이익은 1325억원으로 15.7% 감소했다. 오뚜기 역시 매출은 3조6855억원으로 4.1% 늘었으나 영업이익은 1800억원으로 18.9% 줄었다.

반면 일부 기업은 비교적 안정적인 실적을 보였다. 동원산업 은 매출 9조6016억원으로 7.3% 성장했고, 영업이익도 5197억원으로 3.7% 증가했다. 대상 역시 매출과 영업이익이 각각 3.5%, 1.3% 늘었다.

농심 은 매출 증가 폭이 2.4%에 그쳤고, 영업이익은 1823억원으로 11.8% 늘었다. 풀무원 과 오리온 도 매출과 영업이익이 모두 증가했으나 성장 폭은 한 자릿수에 머물렀다.

주류·음료 업체들의 흐름은 상대적으로 정체된 모습이었다. 롯데칠성 음료는 매출이 4조150억원으로 0.2% 감소했으나 영업이익은 1854억원으로 0.2% 늘며 사실상 제자리걸음을 했다. 하이트진로 는 매출이 2조5473억원으로 2.0% 줄었고, 영업이익도 2019억원으로 3.0% 감소하며 부진한 흐름을 보였다.

눈에 띄는 곳은 삼양식품 이다. 삼양식품은 지난해 매출 2조3642억원으로 전년 대비 36.8% 증가했고, 영업이익은 5269억원으로 52.9% 급증했다. 11개 식품사 가운데 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장을 기록한 곳은 사실상 삼양식품이 유일하다. 업계 안팎에서 '독주에 가까운 실적'이라는 평가가 나오는 이유다.

환율·원가·인건비에 막힌 수익성

증권가에서는 이 같은 실적의 핵심을 '매출 부진'이 아니라 '이익 악화'로 보고 있다. 매출은 늘었지만, 증가분이 이익으로 이어지지 않는 국면에 접어들었다는 진단이다. 가장 큰 부담 요인으로는 환율이 꼽힌다. 원·달러 환율이 1400원대를 유지하면서 수입 원재료 비중이 높은 식품업체들의 제조원가가 전반적으로 상승했다. 곡물·유지·설탕·코코아 등 주요 원재료는 달러로 결제되는 경우가 많아 환율 상승이 곧바로 원가 부담으로 반영됐다. 실제로 롯데웰푸드는 원·달러 환율이 10% 변동할 경우 세전이익이 약 35억원가량 변동하는 것으로 봤다.

인건비 부담 확대도 수익성을 압박했다. 통상임금 범위 확대와 최저임금 인상 등으로 인건비 단가가 높아졌고, 기본급뿐 아니라 각종 수당과 퇴직금, 4대 보험 부담까지 늘어나며 판관비 중 인건비 비중이 커졌다. 여기에 글로벌 시장 확대 과정에서 마케팅·판촉비와 물류비, IT·시스템 투자, 일회성 비용 등이 더해지며 판관비 부담은 더욱 커졌다. 롯데웰푸드, 농심, 오뚜기 등 일부 기업들은 해외 매출이 성장했음에도 마케팅과 설비·시스템 투자 비용이 먼저 반영되며 수익성 개선 폭이 제한됐다.

가격 인상 효과도 제한적이었다. 식품업계는 가격 인상을 통해 원가 부담을 전가해 왔다. 지난해에도 가격 조정이 이뤄졌지만, 사실상 일부 품목만 단행했다. 소비 둔화와 물가 부담에 대한 사회적 압박이 커졌기 때문이다.

업계에서는 이러한 흐름을 일시적인 변동으로만 보기는 어렵다는 시각이 나온다. 과거처럼 '원가 상승 →가격 인상 →이익 방어'로 이어지던 방식이 더 작동하지 않고 있다는 분석이다. 식품업계 관계자는 "환율 변동성이 워낙 커 올해 경영 환경을 가늠하기조차 쉽지 않다"며 "불확실성이 어느 때보다 크다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>