대법 "공장저당법 대상 아니어도

볼링장 기계 인도 청구는 불가"

…원심 뒤집고 사건 파기환송

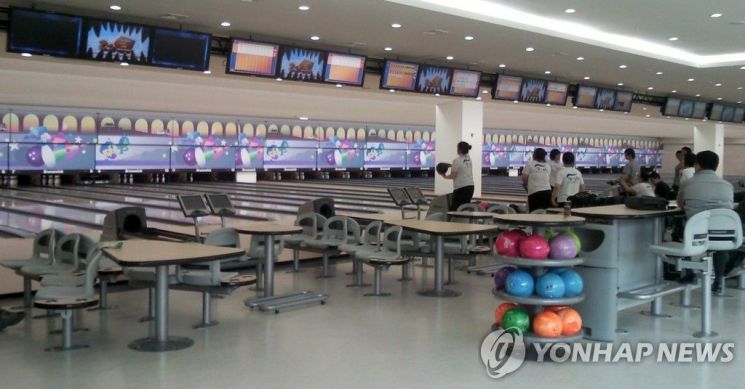

사진과 본문 내용은 상관이 없습니다.

대법원이 볼링장 시설 등 기계는 부동산의 '종물(건물의 경제적 기능을 위해 꼭 붙어 있어야 하는 부속시설)'에 해당한다며, 볼링장 건물에 설정된 근저당권의 효력이 해당 기계에도 미친다고 판단했다. 근저당권 설정 이후 기계를 따로 산 제3자가 소유권을 주장할 수 없다는 취지다.

17일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 볼링장 기계 인도 청구 소송 상고심에서 원고 일부 승소로 판단한 원심을 파기하고 사건을 서울고법으로 환송했다.

사건은 다음과 같다. 갑은 수협중앙회에 자신이 소유한 볼링장 건물과 그 내부 기계 일체에 관해 공장저당법에 의한 근저당권 설정등기를 마쳤다. 이후 해당 부동산과 기계를 대상으로 임의경매 개시 결정이 내려졌고 감정평가서가 작성됐다. 경매 절차에서 을·병은 부동산과 기계 등을 함께 매수해 소유권 이전등기를 완료했고, 피고는 을·병으로부터 볼링장과 기계를 임차해 운영하고 있다.

반면 원고는 근저당권 설정 이후 갑으로부터 이 사건 기계 등을 매수했다며, 기계는 부동산과 별개의 동산이어서 근저당권의 효력이 미치지 않는다고 주장하면서 피고를 상대로 기계 인도를 청구했다. 1심과 2심 법원은 모두 원고의 주장을 일부 받아들여 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

그러나 대법원은 원심판결을 깼다. 볼링장 기계들은 볼링장이 경제적 효용을 다하기 위해 필요한 필수 시설물로서 부동산의 종물에 해당한다고 본 것이다. 대법원은 "저당권의 효력은 저당부동산의 종물에도 미치고, 부동산 경매 매수인은 그 종물의 소유권도 함께 취득한다"는 법리를 전제로, 공장저당법 제4조의 대상에 해당하지 않는다 하더라도 민법상 일반 근저당권의 효력은 저당부동산과 그 종물에 당연히 확장된다고 판단했다.

대법원은 "원고가 근저당권 설정 이후 기계를 매수해 소유권을 취득했다 하더라도, 경매절차에서 을·병이 부동산과 함께 종물인 기계의 소유권을 취득한 이상 원고는 이를 이유로 피고에게 인도를 청구할 수 없다"며 "원심이 종물 및 저당권 효력 범위에 관한 법리를 오해했"다고 판시했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>