모바일상품권 표시금액 기준 과세

소상공인 '없는 매출'에 세금 낸다

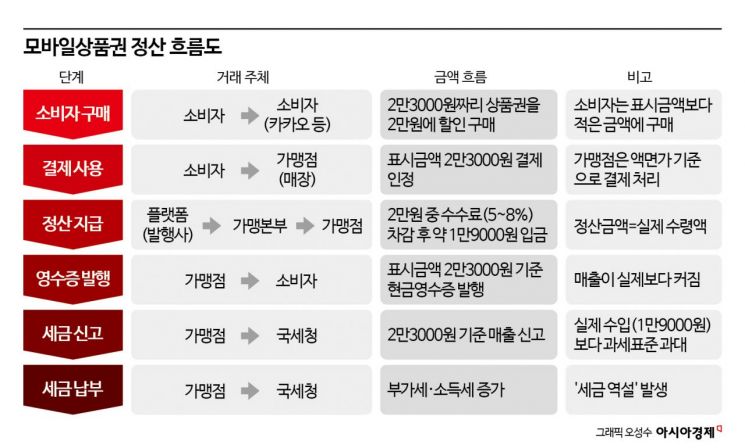

소상공인들이 기프티콘(모바일상품권) 결제 과정에서 세금 부담이 과도하다며 피해를 호소하고 있다. 현재 기프티콘은 '유가증권'으로 분류해 소비자에게 표시된 상품권 금액(표시가액)을 기준으로 세금이 매겨진다. 하지만 실제로 가맹점은 기프티콘에 대한 할인액과 수수료를 뺀 정산금액으로 표시가액보다 훨씬 적게 가져간다. 더욱이 세법상 과세표준은 실제 받은 금액 기준이어서 혼란이 가중되는 모습이다.

17일 관련 업계에 따르면 경북 구미에서 프랜차이즈 치킨점을 운영하는 박모씨(52)는 최근 국세청 국세상담센터에 세금을 문의했다. 소비자가 2만3000원짜리 기프티콘으로 결제했는데, 현금영수증을 표시금액 기준으로 발행하라는 안내를 받았기 때문이다. 문제는 가맹점이 실제로 받는 돈이 수수료를 제하면 2만원도 되지 않는다는 점이다. 박씨는 "손님은 2만3000원어치를 결제했지만 나는 실질적으로 1만9000원 정도밖에 받지 못한다"며 "없는 매출에 세금을 내는 셈"이라고 토로했다.

롯데홈쇼핑 제공

소비자는 2만3000원 결제, 점주 매출은 1만9000원

모바일상품권은 대부분 플랫폼을 통해 할인된 금액으로 유통된다. 예컨대 소비자가 카카오톡 선물하기로 2만3000원짜리 상품권을 2만원에 구입하고, 이를 매장에서 사용하면 가맹점은 발행업체나 본사로부터 2만원에서 수수료(5~8%)를 제한 약 1만9000원을 정산받는다. 할인된 3000원은 통상 본사와 가맹점이 반반씩 낸다.

그러나 현금영수증은 소비자에게 표시된 2만3000원을 기준으로 발행해야 한다. 국세청 전산에는 매출 2만3000원이 그대로 잡히지만 가맹점이 실제로 손에 쥐는 금액은 그보다 15%가량 적다. 이 때문에 부가세뿐 아니라 종합소득세까지 '허수 매출'이 반영된다는 지적이 나온다.

이 같은 구조는 세금 부담을 키운다. 부가가치세는 매출액(공급가액)의 10%를 기준으로 산출된다. 표시금액(2만3000원) 기준으로 계산하면 공급가액은 약 2만900원, 부가세는 2100원이다. 실제 받은 금액(1만9000원) 기준으로는 공급가액 1만7270원, 부가세 1730원에 불과하다. 거래 한 건당 약 370원의 차이가 발생한다. 월 1000건의 거래가 누적되면 연간 40만~50만원의 부가세를 더 내는 셈이다.

매출이 커지면 부가세뿐 아니라 종합소득세 부담도 증가한다. 현금영수증 매출이 전산상 실제보다 높게 잡히면 연말 정산 시 전체 매출이 과대 계상돼 세율 구간이 올라가고, 소득세 납부액도 함께 증가한다. 결국 소상공인은 실제로 벌지 않은 매출에 대해서까지 세금을 내는 구조에 놓인 셈이다.

국세청은 박씨에게 "부가가치세 과세표준은 실제로 받은 금액을 기준으로 해야 한다"고 답했다. 하지만 현금영수증 발행 시스템이 표시금액 기준으로 설계되면서 세법 해석과 현장 실무 사이의 괴리가 커졌다. 현장에서 점주가 자율적으로 영수증 금액을 조정하기 어렵기 때문이다. 세법상 '실제 받은 금액 기준 과세'가 현실적으로 불가능한 구조다.

10조원 시장 된 모바일 상품권… 세금은 '사각지대'

이 같은 혼선의 배경에는 모바일상품권의 법적 성격이 있다. 지난해 공정거래위원회는 "모바일·전자상품권은 재화 또는 용역을 받을 수 있는 권리를 나타내는 유가증권의 일종"이라고 명확히 했다. 종이상품권과 동일하게 상품권에 표시된 금액이 교환 가능한 권리를 보장한다는 의미다.

하지만 세법의 논리는 다르다. 세법상 과세표준은 거래의 실질을 기준으로 삼기 때문에 점주가 실제로 받은 금액이 매출액으로 인정돼야 한다. 유가증권이라 하더라도 과세 대상은 상품권 자체가 아니라, 그것을 사용해 물건이나 서비스를 제공할 때 발생하는 금전 거래다.

국민권익위원회에 따르면 모바일 상품권 시장은 5년 만에 세 배 이상 커져 10조원 규모로 성장했다. 과학기술정보통신부·방송통신위원회가 집계한 지난해 휴대폰 소액결제 시장 규모는 6조6938억원에 이른다. 이 중 상당 부분이 '선물하기' 형태로 이용된다. 카카오·쿠팡·네이버 등 주요 플랫폼의 연간 선물하기 거래액만 5조원 이상으로 추정된다. 카카오의 지난해 '톡비즈(선물하기·톡스토어 등)' 매출은 2조2190억원이었다.

시장이 급성장했지만 정작 세금 체계는 과거 오프라인 상품권 시대의 틀에 머물러 있다. 수수료율, 정산 시차, 과세표준 기준 등에서 여전히 명확한 통일 기준이 없다. 업계 관계자는 "유가증권이라는 법적 지위가 명확해진 만큼 세법상 과세체계도 현실에 맞게 정비돼야 한다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>