"실패를 감싸는 제도가 과학의 토대…한국도 장기적 구조로 바뀔 때"

2025년 노벨 화학상은 새로운 분자 구조 '금속-유기 골격체(Metal-Organic Frameworks·MOF)'를 개발한 세 과학자에게 돌아갔다. 이 가운데 기타가와 스스무 일본 교토대 교수(74)가 공동 수상자로 이름을 올리며, 일본은 이틀 전 생리의학상에 이어 올해 노벨상 2관왕이 됐다.

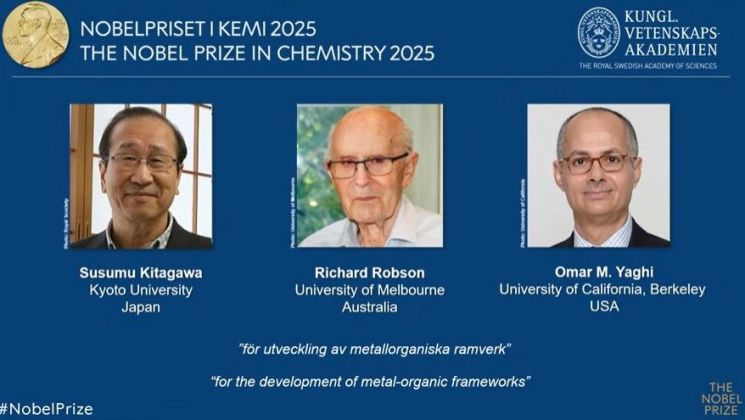

올해 노벨화학상은 금속·유기 골격체를 개발한 기타가와 스스무 일본 교토대 교수(왼쪽부터), 리처드 롭슨 호주 멜버른대 교수, 오마르 M. 야기 미국 UC버클리대 교수 등 3인에게 돌아갔다. 연합뉴스 제공

스웨덴 왕립과학한림원 노벨위원회는 8일(현지시간) 기자회견에서 "세 수상자는 금속과 유기 분자를 결합해 화학이 전혀 새로운 차원의 '공간'을 창조할 수 있음을 보여줬다"고 밝혔다.

하이너 링크 노벨화학위원장은 "금속-유기 골격체는 막대한 잠재력을 지닌 물질"이라고 평가했고, 또 다른 위원인 올로프 람스트룀은 MOF를 "해리포터의 '헤르미온느 가방'처럼 작은 공간 안에 상상할 수 없을 만큼 많은 것을 담을 수 있는 물질"이라고 비유했다.

MOF는 금속 이온을 유기 분자로 연결해 만든 다공성 구조체다. 눈에 보이지 않을 정도로 미세한 구멍(기공)이 내부에 수없이 존재하며, 이 구멍을 통해 각종 분자가 드나들거나 저장될 수 있다. 이 특성 덕분에 MOF는 이산화탄소 포집, 수소 저장, 공기 중 수분 흡착, 약물 전달 등 인류가 직면한 여러 환경·에너지 문제를 해결할 잠재력을 갖고 있다.

이번 수상은 ▲1989년 다이아몬드형 구조 개념을 제시한 리처드 롭슨, ▲1997년 기체 흡착이 가능한 다공성 구조를 구현한 기타가와 스스무, ▲2000년대 초 고안정성 MOF-5를 완성한 오마르 야기 등 세 과학자의 오랜 업적을 공식적으로 인정한 것이다.

기타가와 교수의 노벨화학상 수상으로 일본은 생리의학상에 이어 올해 과학 분야에서만 벌써 노벨상 2관왕의 쾌거를 이뤘다. 지난 6일 발표된 노벨생리의학상 수상자 3인에는 사카구치 시몬 일본 오사카대 석좌교수가 포함됐다. 기타가와 교수는 수상자 발표 기자회견장에 모인 기자들에게 전화로 "내가 오래 해온 연구가 인정받아 큰 영광이며 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

"실패를 감싸는 제도가 노벨상을 만든다"

국내 연구자들은 이번 수상이 단지 과학적 성과를 넘어, 연구 환경과 제도의 차이가 만든 결과라는 점에 주목한다.

오마르 야기 교수와 공동연구를 했던 김자헌 숭실대 교수는 8일 노벨위원회의 발표 후 한국과학기술단체총연합회(과총) 회의실에서 열린 설명회에서 "야기 교수는 사소한 데이터 하나에도 의미를 부여하며, 실패조차 연구의 일부로 기록하던 학자였다"면서 "이런 꾸준함은 '실패를 견디게 하는 제도' 속에서 가능했다"고 밝혔다.

그는 "일본은 100년 가까이 연구자들이 장기적으로 시행착오를 겪으며 하나의 주제를 발전시킬 수 있는 구조를 갖췄다"면서 "한국처럼 단기성과 중심의 제도에서는 이런 연구가 쉽지 않다"고 지적했다. 그러면서 김 교수는 "창의적이고 도전적인 연구는 실패 확률이 높다. 하지만 일본은 그런 실패를 감싸주는 시스템이 있다"면서 "한국도 노벨상을 원한다면, 성공률보다 가능성 중심의 지원으로 전환해야 한다"고 강조했다.

올해 노벨 생리의학상 공동 수상자인 미국 생물학자 매리 브런코와 프레드 람스델, 일본의 사카구치 시몬(사진 왼쪽부터). 연합뉴스 제공

"한국은 과제 주기가 짧고, 정책이 10년 단위로 바뀌면서 연구자들이 주제를 계속 바꿔야 한다"라고도 했다. "이런 구조에서는 누적 연구가 어렵다"는 것이 그의 판단이다.

김 교수는 "무모한 연구에 무한정 지원할 수는 없지만, 1% 가능성만 있어도 의미가 있는 연구라면 지원할 수 있는 제도적 유연성이 필요하다"면서 "노벨상은 하루아침에 나오지 않는다. 시간을 견딜 수 있는 구조가 있어야 한다"고 했다. 그러면서 그는 "한국의 연구자 수준은 이미 세계적"이라면서 "이제는 평가 중심에서 벗어나, 시간을 투자할 수 있는 연구비가 필요하다"고 재차 언급했다.

일본의 '100년 연구', 한국의 '10년 단절'

일본은 20세기 초부터 기초과학 중심의 장기 연구 지원 제도를 구축해 왔다. 문부과학성 산하 일본학술진흥회(JSPS)는 개인 연구자가 20년 이상 한 주제에 몰두할 수 있도록 안정적인 예산과 공간을 제공한다. 중간 실패가 있어도 평가 주기가 길고, 연구자의 지위나 생계가 흔들리지 않는다.

반면 한국의 정부 연구개발(R&D) 과제는 대부분 단기성과 중심 구조다. 논문·특허 수가 곧 평가 기준이 되고, 과제가 끝나면 연구비도 끊긴다. 정책 방향이 바뀌면 연구 주제 역시 유행처럼 바뀌는 바람에 누적 연구가 어렵다.

이번 노벨상 수상을 계기로 한국도 "시간을 버틸 수 있는 과학정책"으로 전환해야 한다는 것이 전문가들의 공통된 의견이다. 주상훈 서울대 화학부 교수는 "MOF처럼 새로운 개념의 물질 연구는 시행착오가 불가피하다"면서 "3년 단위 과제 구조로는 이런 연구를 이어가기 어렵다"고 토로했다. 그러면서 "기초연구와 산업연구의 균형을 재조정해야 한다"고 덧붙였다.

김 교수는 "한국도 잠재력은 충분하다. 시간과 제도를 견딜 수 있게 만드는 것이 관건"이라고 했다. 그는 "노벨상은 좋은 논문에서 나오는 게 아니다. 가능성 있는 연구를 끝까지 후원할 수 있는 정책에서 나온다"면서 "실패를 견디는 시스템이 생긴다면, 한국도 충분히 해낼 수 있다"고 말했다.

정부도 이러한 구조적 한계를 인식하고 있다. 과학기술정보통신부는 올해부터 '기초연구 중장기 강화 방안'을 마련하고, 단기 성과 중심의 연구비 구조를 개선하는 방안을 추진 중이다. 과기정통부 관계자는 "현재 3~5년 주기로 끊기는 과제의 한계를 개선하기 위해 10년 이상 지속 가능한 장기 기초과제 모델을 검토 중"이라면서 "기초연구의 안정적 지원이 곧 미래산업의 토대가 된다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>