청남대에서 괴산까지, 시간의 길을 걷다

40년 전 67억으로 세운 청남대, 이제는 누구나 걷는 호수길

농소막·루마코브·아쿠아리움…충북형 재생관광 모델

청남대의 가을은 유난히 고요했다. 대청호의 수면이 바람에 흔들릴 때마다 오래된 이야기들이 물 위로 떠올랐다. '권력의 정원'으로 불리던 공간은 이제 '국민의 정원'이 되었다. 1983년, 장세동 경호실장의 지시에 따라 67억 원을 들여 단 6개월 만에 대통령 전용 별장으로 세워졌던 곳. 그 시절, 67억을 들였으면 궁전이나 다름없었으리라.

청주에 있는 대통령 별장지 청남대 건물 전경. 트래블팀 제공

20년간 다섯 명의 대통령이 머물렀고, 또 20년은 시민의 품에서 흘러갔다. '청남대'라는 이름이 생기기 전, 이곳의 이름은 '영춘재(迎春齋)' 봄을 맞이하는 집. 그러나 그 봄은 누구에게나 열려 있지 않았다. 대통령 다섯이 오갔고, 권력의 계절이 흘렀다. 그 긴 세월의 흔적이, 지금은 새소리와 나무 냄새에 묻혀 있다.

대청호를 굽어보는 본관에는 고가의 가구와 그림이 걸렸고, 전국에서 공수된 명품 소나무가 정원을 채웠다. 골프장, 수영장, 유람선 '영춘호'까지 모든 것은 '그분'을 위한 전용 시설이었다. 그 시절 청남대의 대문은 단단하게 잠겨 있었고, 대통령이 떠날 때면 호숫가 갈대밭은 숨을 죽였다. 노무현 대통령을 일약 스타로 만든 5공 청문회에서 청남대는 "황금욕조가 있다더라." "욕실 수도꼭지가 다 금이라던데?" "1억원 짜리 나무에 전담 조경사가 있다더라." 등등 무성한 소문의 배경으로, 온 국민의 관심이 집중된 호화 별장으로 화제가 됐다.

수령 235년의 모과나무 전경. 청남대 조성 당시 시공사가 특별히 식재한 나무로 5공 청문회 당시 '1억원 나무'로 화제가 됐었다. 사진 = 김희윤 기자

직접 확인한 소문의 실체는 의외로 소박했다. 본관 욕실에는 금장 장식도, 진짜 금 수도꼭지도 없었다. 하지만 본관 앞마당에 서 있는 235년 수령의 모과나무만큼은 진짜였다. 1988년 청문회에서 '전담 조경사까지 딸린 1억 원짜리 나무'로 불렸던 바로 그 나무다.

지금도 그 자리에 우뚝 서 있다. 봄이면 연둣빛 잎을, 가을이면 단단한 열매를 맺으며 묵묵히 세월을 증언한다.

청남대 본관의 달력과 시계는 모두 '2003년 4월, 오전 10시'에서 멈춰 있다. 노무현 대통령이 청남대 관리권을 충북도로 이양하고 개방을 결정한 바로 그 시간이다. 그 순간을 기념하기 위해 모든 시계가 멈췄다. 권력의 시간이 멈춘 자리에서, 비로소 시민의 시간이 흐르기 시작했다.

본관 내부는 여전히 '그 시절의 냄새'를 품고 있다. 낡은 브라운관 TV, 노래방 기계, 오스트리아산 샹들리에, 그리고 무거운 커튼. 마치 세월이 문을 걸어 잠근 듯한 공간이다. 한쪽 벽면에는 역대 대통령의 흔적이 남아 있다. 노태우의 골프채, 김대중의 낚싯대, 노무현이 타던 자전거. 그리고 전두환이 신던 스케이트화가 유리 진열장 안에서 낡은 빛을 내뿜고 있다.

청남대는 권력의 사유 공간이었지만 동시에 역사의 무대였다. 김영삼 대통령은 이곳에서 '청남대 구상'을 통해 금융실명제 발표를 결심했고, 노태우 대통령은 이곳에서 장기 체류하며 국정을 구상했다. 한때 '그분들만의 호수'였던 대청호의 잔잔한 물결은 이제는 누구에게나 열린 거울이 되어 우리를 비추고 있다.

청남대를 둘러싼 호수와 제1전망대 전경. 전망대는 645개의 계단을 올라야 정상에 오를 수 있다. 트래블팀 제공

가을 청남대는 생각보다 크고, 느리다. 여의도의 절반 크기(1.8㎢)를 걷다 보면 호수의 빛이 시간의 결을 닮았다는 걸 알게 된다. 본관에서 시작해 오각정을 지나 양어장까지 이어지는 오각정길, 김영삼 대통령이 뛰었다는 민주화의 길, 그리고 김대중 대통령 내외가 사랑했다는 초가정까지. 길마다 이름이 있고, 이름마다 기억이 스며있다. '전두환 대통령 길'이 '오각정길'로 바뀐 것도, 그 기억의 정화 과정이 아닐까.

645개의 계단을 올라야 닿을 수 있는 제1전망대에 오르면, 대청호가 호흡하듯 들썩이고 멀리 대전 시내가 희미하게 보인다. 그때, 누군가의 사유가 머물렀던 자리에서 바람이 스쳐간다. 권력이 머물렀던 자리인 이곳이 이제는 누구나 숨 고르기 좋은 안식처가 되었다.

길은 청남대에서 괴산으로 이어졌다. 그곳엔 또 다른 '변화의 증거'들이 있다. 시간이 버린 공간들을, 사람의 손이 다시 일으켜 세운 자리들. 괴산 청천면의 농소막은 폐교였다. 1993년 문을 닫은 대후초등학교. 그 학교가 이제는 '머무는 집'으로 변했다.

농소막의 이름은 농촌(農)과 작은 막(小幕)을 합쳐 지었다. '작은 쉼터', '잠시 머무는 막사'. 그 이름만으로도 충분히 따뜻하다. 교실은 숙소가 되었고, 운동장은 잔디정원으로 바뀌었다. 아이들이 뛰놀던 플라타너스 나무는 여전히 그 자리에 있다. 여름이면 그늘을, 겨울이면 고요를 선물하는 나무. 그 나무 아래서 커피 한 잔을 마시고 있으면 시간이 돌아온 듯한 착각이 든다.

괴산 청천면의 폐교인 대후초등학교를 리모델링해 새롭게 문을 연 농소막 전경. 고즈넉한 잔디정원과 플라타너스 나무를 품은 새로운 휴양공간으로 재탄생했다. 김희윤 기자.

농소막은 숙소 이상의 의미를 가진다. 문화체험, 생태 프로그램, 로컬 전시까지 열린다. 지역 주민과 여행자가 함께 시간을 나누는 '공존의 실험장'이다. '시간을 업사이클링한다'는 말이 있다면, 바로 이런 공간일 것이다.

그로부터 20분 거리. 1952년 지어진 엽연초 창고가 루마코브(LumaCove)라는 이름의 문화공간으로 부활했다. '아이들의 꿈이 정박하는 항구'라는 뜻. 거대한 창고 천장을 가로지르는 트러스 구조가 그대로 드러나 있고, 해적선 모양의 놀이시설이 한가운데를 차지한다. 카페에서는 부모들이 커피를 마시고, 아이들은 환호를 지른다. 그 소리는 오래된 벽에 부딪혀 반사되고, 다시 천장 위로 날아오른다. 낡은 건물이 살아 숨 쉬는 순간이다. 과거엔 담배 상자가 쌓였던 공간이, 이제는 웃음이 쌓이는 공간이 됐다. 건축의 재생이란 결국, 삶의 재생이기도 하니까.

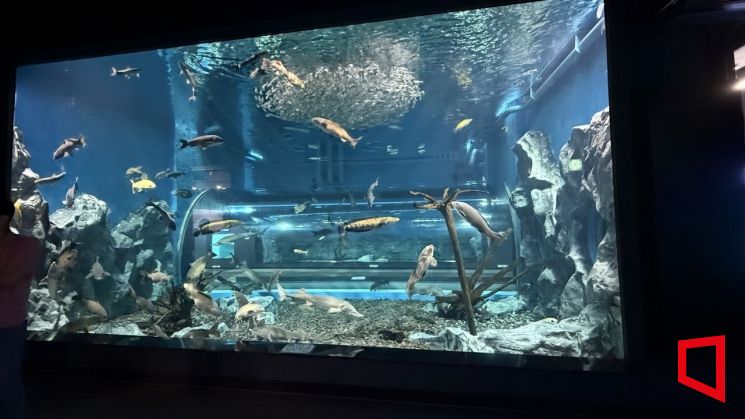

바다 없는 충북에 들어선 민물고기 아쿠아리움 '충북아쿠아리움'은 매년 500만개의 은어 수정란을 충주호에 방류하며 전시를 넘어 생태 보존을 실천하고 있다. 김희윤 기자

괴산 쏘가리길을 따라 내려가면 충북아쿠아리움이 있다. 내륙에서 만나는 바다. 물결이 잔잔히 반짝이고, 은어 떼가 군무를 춘다. '가을 은어들의 은빛 물결' 특별전이 한창이다. 아이들이 수중 터널을 걸으며 놀란 눈으로 외친다. "진짜야! 진짜야!" 그 소리에는 순수한 경외가 섞여 있다. 이곳을 운영하는 충북내수면산업연구소는 매년 500만 개의 은어 수정란을 충주호에 방류한다. 전시는 살아 있는 생명의 연장선이다. "생태 보존이 곧 지역의 미래죠." 관계자의 말처럼, 아쿠아리움은 '보는 공간'을 넘어 '되살리는 공간'으로 기능하고 있었다.

마지막 여정은 괴산 생태뮤지엄이었다. 한때 농업역사박물관이던 이곳은 이제 자연과 예술을 잇는 플랫폼이 되었다. 전시 제목은 'SNAP SHARE SAVE: 우리에게 남을 것은 사랑이야.' 벽마다 다른 언어로 쓰인 '사랑'이라는 단어가 새겨져 있다. 사진가 고상우의 푸른빛 사진이 눈을 사로잡았고, 플로라 보르시의 디지털 회화가 그 위에 겹쳐졌다. 멸종위기 동물의 눈동자와 인간의 눈이 마주치는 순간, 나는 이상하게도 청남대의 모과나무가 떠올랐다. 권력의 기억이 남긴 나무와, 지금 여기서 사라져가는 생명을 지키려는 예술. 두 장면은 멀리 떨어져 있지만 같은 문장 위에 놓여 있었다. 권력의 집은 사라졌지만, 그 자리에 남은 것은 가을의 결실을 맞이하는 마음이다.

1952년 지어진 엽연초 창고를 새롭게 리모델링해 문화공간으로 재탄생 시킨 괴산 루마코브(LumaCove) 실내 전경. 부모와 아이들이 모두 즐길 수 있는 복합 문화공간으로 각광받고 있다. 김희윤 기자

누군가는 청남대를 '과거의 상징'이라 말하지만, 이번 여행에서 나는 오히려 '시간의 미래'를 발견했다. 지나간 시간들이 낡은 잎처럼 떨어지고, 그 자리엔 새순이 돋는다. 그것이 재생이고, 곧 여행아닐까.

청남대의 가을, 농소막의 오후, 루마코브의 웃음, 그리고 아쿠아리움의 은빛 물결. 모두가 충북의 시간 속에서 이어진 하나의 이야기다. 한때 '봄을 맞이하는 집'이었던 영춘재는, 이제 가을을 품은 집이 되었다. 계절은 저물어가지만, 이 땅의 시간은 여전히 앞으로 나아간다. 가을의 끝에서, 우리는 다음 봄의 시작을 배운다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>