韓기술연구소, 기업 총수들의 의지 반영

고 이건희 삼성회장, 미국서 기술 동냥

기술의 중요성 몸소 느껴 "보따리 장사"

이병철 선대회장은 '무한탐구' 휘호 남겨

현대도 정주영 '임자 해봤어?' 정신 따라

우리 기업들이 세운 기술연구소 역사와 면면을 보면 총수들과 떼어놓고 이야기하기 힘들다. 구자균 한국산업기술진흥협회(산기협) 회장이 본지와의 인터뷰에서 밝혔듯 경영자의 장기적인 안목과 판단력이 있었기에 기업 연구소는 지난 60년간 한국 산업계를 이끌 수 있었다. 많은 기업이 총수의 신념을 기반으로 연구소를 세우고 지금에 이르렀다.

그들의 시대는 '보릿고개'였다. 자본과 인재가 부족했던 산업 현장에서 어려움을 극복할 길은 오로지 '기술'이었다. 누구보다 앞선 기술을 쥐면 분위기를 바꾸고 환경을 바꿀 수 있으리라 총수들은 믿었다.

고(故) 이건희 삼성전자 선대회장은 부회장이었던 1979~1982년 미국 기업들을 돌며 기술을 동냥했다. 본격적으로 반도체 사업을 시작해보려 하는데 가진 기술이 여의치 않았다. 당시 우리나라엔 반도체를 잘 아는 기술자도, 전문가도, 회사도 없었다. 방법은 우리보다 한발 앞선 미국과 일본에 가서 배우는 길뿐이었다. 바다를 건너 어렵게 갔지만 미국 기업들은 첨단 기술 전수를 거부하며 이 회장을 문전박대하기 일쑤였다. 그럴 때마다 돌아온 대답은 냉정했다. "우린 제품을 팔지, 기술은 팔지 않는다(We do not sell technology, we sell products)."

이 회장은 2000년 7월 국내 한 월간지와 인터뷰에서 당시를 회고하며 "기술 보따리 장사를 했다"고 말했다. 김광호 전 삼성전자 부회장은 "회장님이 그때 모욕도 많이 당했다"고 했다. 계속된 구애와 노력은 조금씩 미국과 일본 기술자들의 마음을 돌렸다. 이 회장은 자신의 지갑을 털어 사비도 아끼지 않았다. 미국과 일본 기술자들은 이 회장의 초빙에 응해 삼성전자를 방문, 기술을 전수해주기 시작했다. 삼성 반도체가 세계 시장 경쟁에서 활로가 뚫린 역사적인 순간이다.

이 회장은 이때 기술이 곧 권력이요, 그 권력을 쥐긴 얼마나 힘든지를 몸소 느꼈다. 그는 이후 연구개발(R&D)이 얼마나 중요한지를 기회가 될 때마다 자리를 가리지 않고 수시로 강조했다. 그가 남긴 "R&D를 제대로 하지 않는 것은 농부가 배고프다고 뿌릴 종자를 먹는 행위와 같다"는 말도 여기에서 비롯됐다. 기술 하나 없는 나라의 척박한 환경과 반드시 사업을 일궈내겠단 절박함으로 뿌리내린 신념이다.

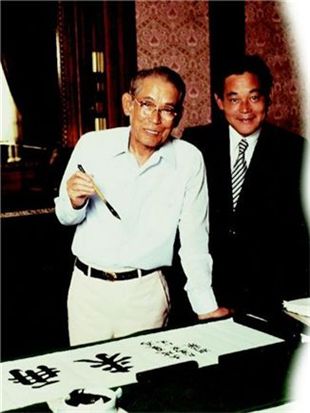

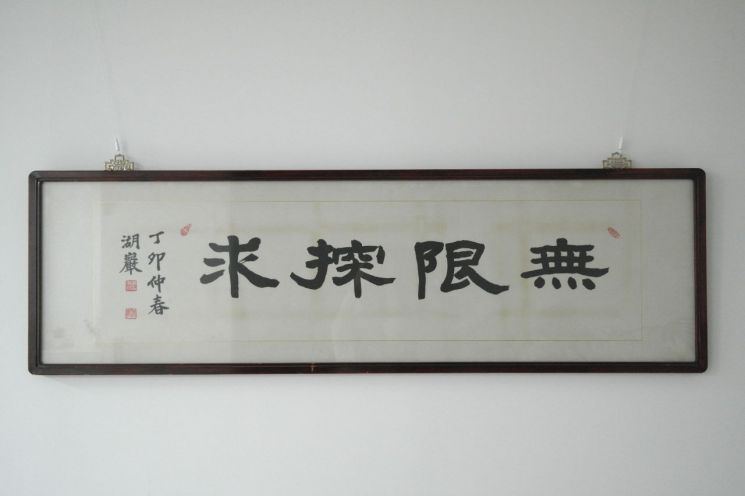

이 회장의 선친인 호암 이병철 선대회장도 기술과 연구소에 대해선 각별했다. 호암은 아들의 뜻을 받아들여 회사가 반도체 사업에 본격적으로 발을 내디뎠을 때 가장 먼저 한 일이 반도체연구소 건립이었다. 연구소는 27억원을 들여 1982년에 세워졌다. 1987년에는 반도체를 넘어 여러 분야의 기술을 아우르는 삼성종합기술원이 생겼다. 호암은 여기에 '무한탐구(無限探求)'란 휘호를 남겼다. 그는 1986년 기공식에 참석해 "과학기술은 지식과 힘의 결합이며 미지의 경지 그리고 더 높은 정상으로 인간을 이끌어주는 무한탐구의 세계"라며 "영원한 기술 혁신과 첨단 기술 개발에 대한 과감한 도전이야말로 자원 빈국인 우리나라가 살 수 있는 길이다. 그것은 국가와 민족의 융성을 약속해 준다"고 강조했다.

삼성만이 아니다. 현대자동차를 비롯한 과거 현대그룹 계열사엔 지금도 "임자, 해봤어?"란 구절이 메아리처럼 돈다고 한다. 어느 계열사든 새로운 사업, 기술 아이디어가 나오면 실패 가능성을 따지지 않고 일단 추진하는 전통이 있다. "임자, 해봤어?"는 고 정주영 현대 창업주가 살아생전에 남긴 명언이다. 새로운 발상을 놓고 실패를 두려워하는 사내 책임자의 생각을 전환하고 추진력을 얻도록 하기 위해 나온 말이다. 정 창업주는 자본이 부족하고 내세울 것 하나 없던 시절, 창의적인 발상과 그로부터 개발된 새 기술만이 회사 경쟁력을 높일 수 있으리라 생각했던 것으로 전해진다. 신념은 대대로 유지돼 현 세대들이 이어가고 있다. 현대차그룹은 2019년 기초선행연구소를 만들어 원천기술 개발에 전력투구해오고 있다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>