수사권 붙였다 뗐다 과정 반복

내년부터 중대범죄수사청 출범

수사적체 혼선 더 심화 전망

이의신청은 더 복잡해져

국수위 위원 추천권도 논란

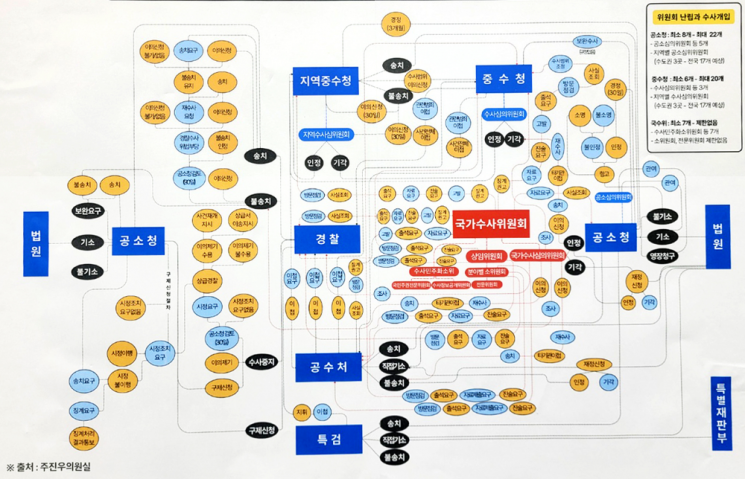

검경 수사권 조정(2021년)과 검수완박(검찰 수사권 완전 박탈·2022년), 검수원복(검찰 수사권 원상복구·2023년) 등으로 형사사법시스템이 큰 변화를 거치면서 수사와 기소, 판결로 이어지는 단계는 미로처럼 복잡해졌다. 수사권을 붙였다 뗐다 하는 과정이 반복되고 여러 단계가 추가되면서, '범죄자 엄벌'은 지체되고 피해자들이 치러야 하는 시간과 비용은 늘어났다.

문제는 내년부터다. 중대범죄수사청(중수청) 출범과 함께 수사기관이 늘어나고 각종 수사위원회가 설치되면, 수사 적체 현상은 심화할 것으로 보인다. 각 수사 단계마다 법률 조력 비용도 증가할 전망이다.

24일 아시아경제 취재를 종합하면 경찰 접수부터 보완 수사 요구 등을 거쳐 검찰의 최종 처분에 이르는 형사 사건 처리 기간은 지난해 기준 평균 312.7일이 걸렸다. 검찰이 기소를 결정할 경우 재판을 거쳐 법원의 최종 판단까지 받으려면 최소 2~3년가량을 기다려야 한다.

수사기관 난립

우선 수사기관 수가 많아진다. 경찰, 해양경찰, 고위공직자범죄수사처, 특별사법경찰, 공소청(보완수사권 등을 가질 경우) 등 수사권을 가진 다수의 수사기관이 존재하게 된다. 범죄피해자 또는 사건 관계인 입장에서는 사실상 여러 수사기관이 우후죽순으로 난립해 어떤 기관에 사건을 맡겨야 할지조차 알 수 없는 구조가 만들어진다.

경제 사건이 대표적이다. 시세조종, 주식리딩방, 미공개중요정보이용 사건 등 금융·증권 범죄 사건 등의 처리가 복잡해진다. 경찰, 중수청이 모두 1차 직접 수사에 나설 수 있다. 피해자별로 각각의 수사기관에 고소·고발을 진행할 경우, 한 사건을 두고 여러 기관이 수사에 나서는 혼선이 벌어질 수 있다.

사건을 처리 담당 기관의 기준도 모호하다. 피고소인이나 피고발인 등이 자신들에게 불리한 방향으로 사건이 처리될 경우, 다른 수사기관에 사건을 접수하는 우회 전략을 펴고 사건 처리에 혼선을 가져올 수도 있다. 경찰 출신 한 변호사는 "어떤 기관이 어떤 수사를 할지 정리하지 않으면 밥그릇 싸움이 벌어질 수도 있다"고 했다.

이의 신청 난맥상

이의 신청도 문제다. 형사사건의 피해자, 사건관계인 입장에서 어려워질 일이 많다. 현재는 경찰이 불송치 결정을 할 경우, 이의 신청으로 검찰이 사건을 한 번 더 들여다보고 이를 보완할 수 있다.

하지만 여당에서 추진하는 검찰개혁안대로라면 중수청의 불송치 결정에 이의가 있는 경우 공소청으로 이의신청을 하는 것이 아니다. 지역중수청이나 수사심의위원회에 이의를 신청할 수 있다. 수사심의위의 기각 결정에 대해서는 국가수사심의위(국수위)에 이의신청을 할 수 있도록 돼 있다. 몇 번의 다리를 더 거쳐야 이의신청이 가능한 것이다.

현재 계류된 법안에선 국수위가 불송치 사건에 대한 이의신청 사건을 담당하는 구조로 돼 있다. 몇만 건에 달하는 이의신청 사건을 국수위가 일일이 심사해야 하는 구조다. 다른 수사기관이 이의신청된 사건에 대해 보완수사를 하는 것이 아니라 행정위원회에 불과한 조직이 심의를 거쳐 수사 과정에서 흠결이 없었는지를 확인하게 되는 것이다.

국수위 구성도 논란이다. 현재 추진안에는 국수위 위원의 추천은 국회와 대통령이 각각 4명, 별도 추천위원회가 3명이다. 정부·여당의 영향력이 커 정권에 따라 부당한 수사 개입이 일어날 수 있다. 검사장 출신 한 변호사는 "현안대로라면 정치가 수사에 개입되는 구조인데, 사건관계인이 위원회의 결정을 납득할 수 있을지 의문"이라고 했다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![미로 같은 수사·기소·판결…사법 비용·시간만 는다[탐정이 된 고소인]⑤](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/2025092410451746339_1758678316.jpg)