스타링크·유텔셋원웹 서비스 상용화

KT SAT·SK텔링크 통해 한국시장 진출

6G 시대 오면 저궤도 부가가치 커져

기존에 기지국 기반의 지상망이 아닌, 지구에서 약 2000㎞ 이하 상공을 도는 저궤도 위성을 활용한 통신망이 이르면 다음 달부터 국내에 서비스된다.

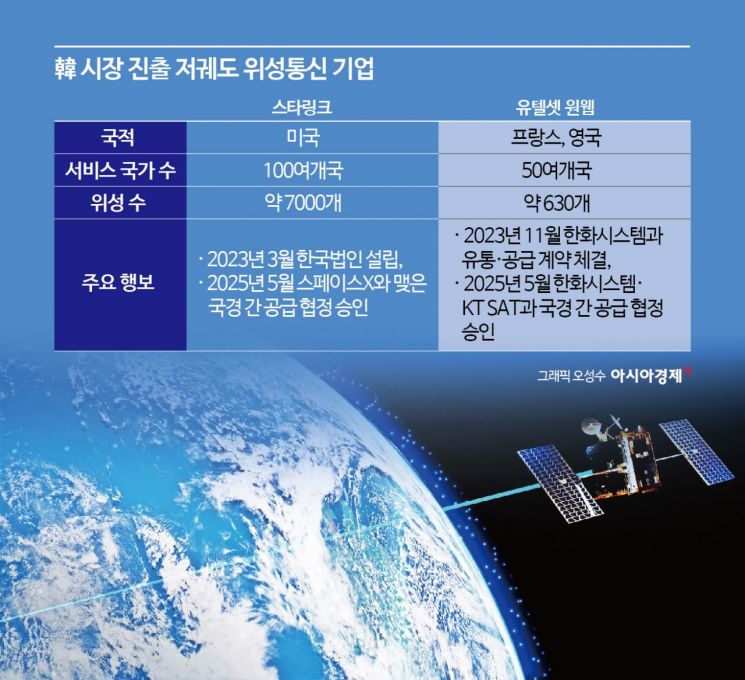

대표적인 저궤도 위성통신 기업인 미국의 스타링크, 유럽의 유텔셋 원웹이 정부 승인 절차를 마무리하면서 서비스 상용화를 앞두고 있다.

19일 과학기술정보통신부에 따르면 일론 머스크가 이끄는 '스페이스X'의 '저궤도 위성통신 지구국 무선설비의 기기'(모델명 UTA-252)는 최근 적합성 평가를 통과했다.

현재는 안테나 단말기 1종만 인증을 통과했지만 나머지 장비들도 조만간 순차적으로 승인될 전망이다. 적합성 평가가 마무리되면 서비스 개시 시점은 각 사업자가 자율적으로 결정한다.

스타링크코리아 공식 리셀러(재판매사)인 SK텔링크 관계자는 "장비 인증이 모두 통과되면 잠깐의 리드타임 후 사업을 개시할 것으로 전망한다"며 "그에 맞춰 고객 활동과 마케팅을 개시할 예정"이라고 말했다.

아울러 KT SAT에 따르면 프랑스·영국 합작업체 유텔샛 원웹도 최근 장비 인증을 마치고 국내 네트워크 거점(PoP)과 지상망 연동 작업을 진행 중이다.

KT SAT 관계자는 "현재 원웹에서 PoP 장비를 설치하고 있고, 8월 안에 설치돼 9월쯤에는 (서비스를) 시작하지 않을까 예상한다"고 말했다.

다만 이 관계자는 "일반인들이 저궤도 통신망을 사용하려는 B2C(기업과 개인 간 거래) 수요는 많지 않을 것"이라며 "항공, 해상 등 지상 통신망 접근이 어려운 지역에서 우선적으로 저궤도 위성 서비스를 제공하게 된다"고 말했다.

스타링크 안테나

한편 일본은 2022년 10월 스타링크 서비스를 도입했다. 지리적 제약 없이 어디에서든 초고속·저전력으로 인터넷에 접속할 수 있는 이동통신 서비스를 구축하기 위함이었다.

지상망이 촘촘하게 깔려있는 한국의 경우 당장 통신 시장에 미치는 영향이 미미할 수 있으나 향후 최첨단 6세대(G) 통신 시대가 오면 저궤도 위성의 가능성은 무궁무진해진다. 저궤도 위성 통신으로 인공지능(AI), 확장현실(XR), 도심항공교통(UAM), 자율주행차 등 정밀한 제어를 해야 하는 혁신 기술 구현이 가능해지기 때문이다.

모건스탠리에 따르면 전 세계 우주산업은 2040년 1조달러(약 1314조원) 규모로 성장하고, 그중 위성통신이 5405억달러로 절반 이상을 차지한다.

향후 위성 데이터와 AI 기술이 접목된 다양한 민간 서비스와 기후 변화 등 전 지구적 문제를 해결할 솔루션이 개발되면 부가가치는 더욱 커질 것으로 보인다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>