AI 업무 활용률, 美 대비 약 2배 수준

업무시간 평균 3.8%↓…주 40시간 중 1.5시간 단축

잠재 생산성 향상 효과 상한치 1.0%

향후 근로자 확보 시간 어떻게 활용할지 관건

국내 근로자의 절반 이상이 업무 시 '챗GPT' 등 생성형 인공지능(AI)을 써본 것으로 나타났다. 미국과 비교해 약 2배 수준의 AI 업무 활용률이다. 이를 통해 업무시간은 평균 3.8% 줄였다. 주 40시간 근무 기준으로 1시간30분 단축한 셈이다. 이로 인한 잠재적인 생산성 향상 효과 상한치는 미국(1.1%)과 유사한 1.0%로 추정됐다.

한국은행은 18일 공개한 BOK이슈노트 'AI의 빠른 확산과 생산성 효과: 가계조사를 바탕으로(서동현·오삼일·김민정)'를 통해 이같이 밝혔다.

10명 중 5.2명 '업무에 써봤다'…남성·청년·고학력·고소득자 활용률↑

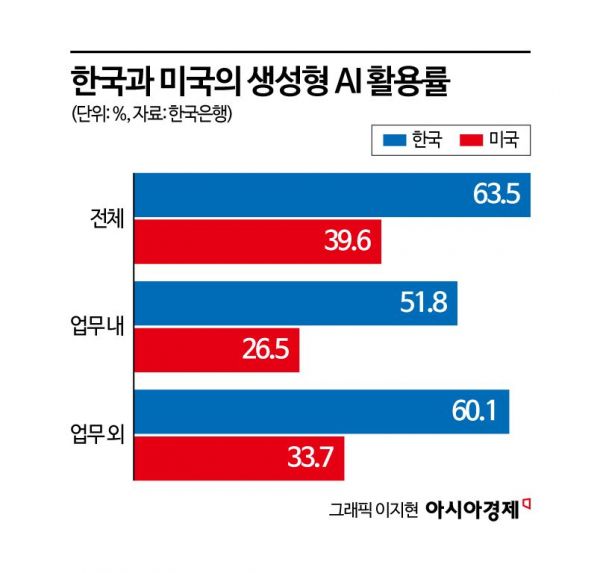

국내 근로자 중 생성형 AI를 한 번이라도 사용한 근로자 비율은 63.5%에 달했다. 정기적 사용자는 22.2%, 시험적 사용자는 41.3%였다. 업무 목적으로 한정해도 51.8%로 절반을 넘었다. 써 본 수준을 넘어 정기적으로 업무에 활용하는 근로자는 17.1% 수준이다. 오삼일 한은 조사국 고용연구팀장은 "한국의 생성형 AI 업무 활용률은 미국(26.5%)의 약 2배 수준"이라며 "인터넷 상용화 3년 후 활용률(7.8%)보다 8배 높다"고 진단했다. 이같이 빠른 확산은 인터넷 등 충분한 기반시설 확보, 개인용 모바일 기기 상용화, AI의 높은 범용성에 따른 것이라는 분석이다.

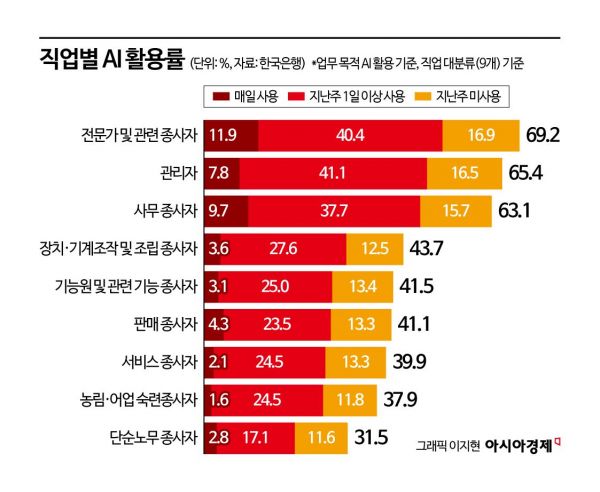

다만 개인 및 직업 특성에 따라 활용률 차이는 뚜렷했다. 남성, 청년층, 고학력자, 고소득자가 높은 활용률을 보였다. 직업별로는 전문직, 관리직, 사무직의 활용률이 높았다. 남성(55.1%)이 여성(47.7%)보다 높았다. 청년층(18~29세·67.5%)은 장년층(50~64세·35.6%)보다 두 배 가까이 높았다. 학력별로는 대학원 졸업자(72.9%)가 대졸 이하(38.4%)보다 월등히 높았다.

직업별로는 전문직, 관리직, 사무직의 AI 활용률이 높았다. 이는 직업별 업무 특성이 AI 활용에 큰 영향을 미친다는 점을 보여준다. 오 팀장은 "눈에 띄는 점은 비교적 활용률이 낮은 직업에서도 30%가 넘는 근로자가 AI를 활용했다는 것"이라며 "직업 전반적으로 AI가 폭넓게 사용되고 있었다"고 말했다.

활용 강도 역시 높았다. 생성형 AI를 업무에 사용하는 근로자는 주당 5~7시간을 AI 사용에 할애하는 것으로 나타났다. 미국(주당 0.5~2.2시간)과 비교할 때 상당히 높은 활용 강도다. 하루 1시간 이상 AI를 사용하는 '헤비 유저' 비중 역시 한국에선 78.6%에 달했다. 반면 미국은 31.8% 수준이다.

경제적 효과는…업무 시간 주에 1시간30분 아꼈다, '생산성 향상 효과 1.0%

이를 통해 근로자들은 업무 시간을 아꼈다. 생성형 AI 활용 시 업무시간은 평균 3.8% 감소했다. 주 40시간 근무 기준으로 1시간30분을 단축한 셈이다. 이로 인한 잠재적인 생산성 향상 효과 상한치는 미국(1.1%)과 유사한 1.0%로 추정됐다. 오 팀장은 "챗GPT가 출시된 2022년 4분기 이후 올해 2분기까지 우리나라 국내총생산(GDP)은 3.9% 성장했는데, 이론적으로는 이 중 생성형 AI 도입의 잠재 기여도가 1.0%포인트라고 해석할 수 있다"면서도 "다만 이는 근로자가 AI 활용으로 줄어든 업무시간을 모두 추가 생산 활동을 하는 데 썼다는 가정하에 산출한 것으로 일부를 여가에 활용했을 경우 생산성 효과는 이보다 낮아진다"고 설명했다.

다만 향후 점점 늘어날 '생성형 AI가 줄인 시간'을 어떻게 활용하냐에 따라 생산성 향상 효과는 달라질 것이라는 분석이다. 오 팀장은 "사람이 30초 하던 업무를 대신하던 생성형 AI가 이제 30분도 대신한다는 점에서 앞으로 사람이 AI에 일을 시켜놓고 다른 일을 하는 시간이 늘어날 텐데, 이때 생산성 효과는 더 커질 것"이라며 "생성형 AI로 인해 근로자가 확보한 시간이 그간은 기업 정책이나 근로 형태를 바꿀 만큼은 아니었으나, 이게 주 40시간 중 1시간30분이 아니라 5시간, 10시간이 됐을 때 어떤 식으로 운용해야 할지는 기업 입장에서도 중요한 문제가 될 것"이라고 짚었다.

우리나라는 AI 활용률이 상대적으로 높은 반면 업무시간 감소율(한국 3.8%·미국 5.4%)은 다소 낮게 나타났다. 업무시간 단축 효과는 경력이 짧은 근로자에게 더 크게 나타났다. 오 팀장은 "AI가 업무 숙련도 격차를 완화하는 평준화 효과를 가져온 것"이라고 해석했다. 생성형 AI 활용 이후에도 업무시간이 줄어들지 않은 근로자 비중이 54.1%인데, 향후 보다 많은 근로자가 이를 효율적으로 사용하면 생산성 향상 효과는 더욱 커질 것이라는 전망이다.

물리적 AI 노출 11%…향후 27%까지 확대

자율로봇과 협업하는 근로자, 즉 물리적 AI에 노출된 근로자 비중은 현재 11%다. 이는 향후 27%까지 확대될 것으로 예상됐다. 직업별로는 장치·기계 조작 종사자가 자율로봇과 협업하는 비중이 가장 높았다. 오 팀장은 "현재 AI 기술은 생성형 AI를 중심으로 지적 노동에 영향을 미치고 있으나 앞으로는 물리적 AI를 기반으로 육체노동 방식에도 큰 변화를 가져올 것"이라고 말했다.

AI가 사회에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보는 응답은 근로자의 48.6%로, 부정적인 응답(17.5%)을 큰 폭 상회했다. 유사한 설문조사가 진행된 바 있는 미국과 비교하면 한국 근로자는 AI에 대해 상당히 긍정적인 인식을 가진 것으로 나타났다.

AI 발전에 대비해 상당수가 교육 이수(33.4%) 또는 이직(31.1%)을 준비 중인 것으로 파악됐다. 특히 생성형 AI 활용 경험자, 자율로봇 협업 근로자, 자신의 직업이 자동화될 가능성이 높다고 전망하는 근로자일수록 교육 및 이직을 준비할 확률이 더 높은 것으로 나타났다.

한편 근로자의 32.3%가 AI 기술발전 기금 참여 의향을 밝혔다. 평균적인 지불 의사를 반영하면 향후 5년간 38조원에 달하는 기금을 조성할 수 있는 수준이다. 오 팀장은 "민관 협력 기반의 사회적 투자 방식을 구상할 수 있는 가능성 역시 나타났다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>