BIS '가상자산 AML 준수 접근법' 보고서

스테이블코인이 비트코인을 제치고 범죄 자금으로 가장 많이 활용되고 있는 것으로 나타났다. 가상자산(암호화폐)과 전통 금융 시스템 간 통합이 가속화되며 규제가 시급한 가운데, 가상자산을 점수화해 범죄 자금의 현금화를 차단할 수 있다는 연구 결과가 나와 주목된다.

국제결제은행(BIS)의 신현송 조사국장 등은 최근 '암호화폐의 자금세탁방지(AML) 준수 접근법' 보고서를 통해 "암호화폐 단위나 잔액이 불법 활동과 연계됐을 가능성을 기반으로 'AML 준수 점수'를 만들어 은행 시스템과의 접점 즉, 현금화 시점에서 이를 참고하면 불법 활동으로 얻은 수익금의 유입을 차단할 수 있다"고 밝혔다.

보고서에 따르면 가상자산은 전통 금융 시스템과의 상호연결성이 커지면서 범죄에 악용될 우려도 늘고 있다. 가장 많이 사용되는 가상자산은 스테이블코인이다. 2022년부터 비트코인을 제치고 범죄자들의 선호 자산이 됐으며, 지난해 전체 불법 가상자산 거래 513억달러의 약 63%가 스테이블코인으로 이뤄졌다. 마약 밀매 등 간접적으로 활용되는 경우를 더하면 그 비중은 더 커질 가능성이 있다고 보고서는 밝혔다.

하지만 현행 AML 규정을 가상자산에도 동일하게 적용하기에는 한계가 있다고 보고서는 지적했다. 신 국장은 "자금이 유입되고 유출되는 시점에 가상자산 거래소와 같은 기존 금융 시스템과의 접점에서 고객 확인(KYC)이 수행될 수는 있지만 블록체인상의 개인 지갑으로 이동하면 전통적 형태의 개입은 어려워진다"며 "당국의 요청에 따라 스테이블코인 발행사가 금융 범죄 관련 주요 사건에서 잔액을 동결한 사례가 있지만, 이런 접근법을 수십억 건의 일상적인 거래에 모두 적용하는 것은 비현실적"이라고 지적했다.

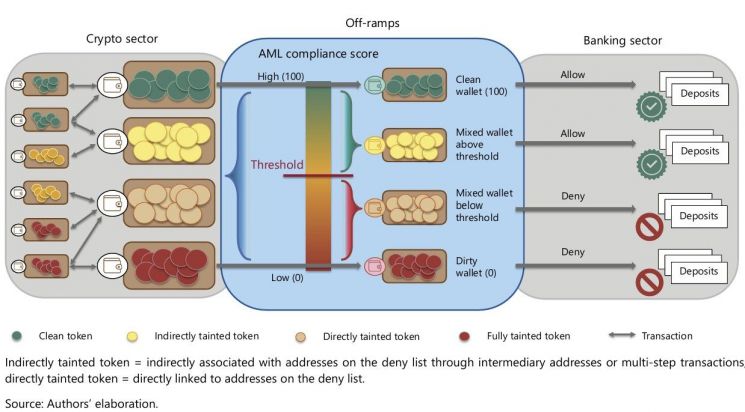

거래 내역과 토큰 출처를 이용한 AML 준수 점수.

보고서는 이에 대한 해법으로 'AML 준수 점수제' 도입을 제안했다. 특정 가상자산이 과거 불법 활동과 얼마나 연관됐는지를 평가해 0~100까지의 점수를 부여하고, 가상자산을 법정화폐로 교환하는(오프램프) 시기에 이를 활용해 기준치보다 점수가 낮은 가상자산은 현금화를 거부하는 방식이다.

비트코인의 UTXO(Unspent Transaction Output)나 스테이블코인의 지갑은 전체 거래 내역과 그것이 거쳐 간 지갑들을 포함한 블록체인 상의 정보를 확인할 수 있다. 보고서는 이 정보를 활용하면 특정 가상자산 단위가 불법 행위와 얼마나 연관됐는지 평가할 수 있다고 밝혔다.

이를 통해 '허용 목록'에서 온 비교적 깨끗한 자금일수록 높은 값을 부여하고, '거부 목록'에 있는 것으로 알려진 오염 자금에는 낮은 점수를 부여한다. 각 나라의 금융당국은 자국 규제 환경에 맞춰 점수 기준치를 설정하고, 기준에 미달할 경우 현금화 허용 또는 거부를 결정할 수 있다. 국가마다 범죄 여부도 다르게 판단 가능하다.

보고서는 가상자산 거래소, 스테이블코인 발행사, 은행들이 가상자산을 현금화할 경우 최소 AML 준수 점수를 고려한 안전장치를 적용하고 규정 미준수 시 벌금 등 처벌을 받도록 하면 이들이 오염된 코인을 받거나 지급하는 것을 피하도록 유도할 수 있다고 지적했다. 블록체인 거래가 공개된다는 점을 감안하면 신용회사처럼 스테이블코인이 어느 정도 오염됐는지 판단하는 제3자 서비스 제공업체도 생길 수 있을 것으로 봤다.

국경을 넘나드는 가상자산 특성을 고려하면 국제 공조는 필수적이다. 신 국장은 "국제 협력은 규제 결과를 상당히 개선할 수 있다"며 "국제적인 규칙은 규제가 발전하는 단계에서 협력을 위해 더 넓은 범위를 허용할 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 이 접근법은 출처에 따라 가상자산의 가치가 차별화될 수 있다. 의심스러운 내역이 있는 지갑을 통과한 스테이블코인은 '깨끗한' 코인에 비해 더 높은 할인율로 거래될 수 있기 때문이다. 이는 경제 내 모든 형태의 돈(현금·디지털화폐 등)은 항상 동일한 가치 비율을 유지해야 한다는 '동일성' 원칙과 어긋난다. 다만 보고서는 "재화의 가치가 시간, 장소 그리고 상황에 따라 변한다는 경제 이론의 아이디어를 보여주는 사례"라고 짚었다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>