해외 인재 정착 막는 현제도

베트남 환대 속 여전한 비자 '장벽'

지원확대·조직문화 변해야

경계현 전 삼성전자 사장은 12일 과학기술 인재 유출 방지 및 유치 대책을 마련하기 위한 회의에서 "과학인에게 한국은 매력이 없다"고 강하게 일갈했다. 그는 한국 과학 인재들의 해외 유출을 막기 위한 방안을 마련하려는 첫 회의부터 장시간 발언하며 경고의 수위를 높였다.

그가 발언하며 회의장의 참석자들이 숙연해졌다. 한국 반도체 산업을 주도한 삼성전자에서 TSMC 등 해외 경쟁업체와 맞섰던 경 전 사장의 발언은 이제 단순히 애국심에 호소하거나 몇몇 혜택을 더 주는 방식으로는 인재 유출을 막기 어렵다는 현실 인식을 담고 있다.

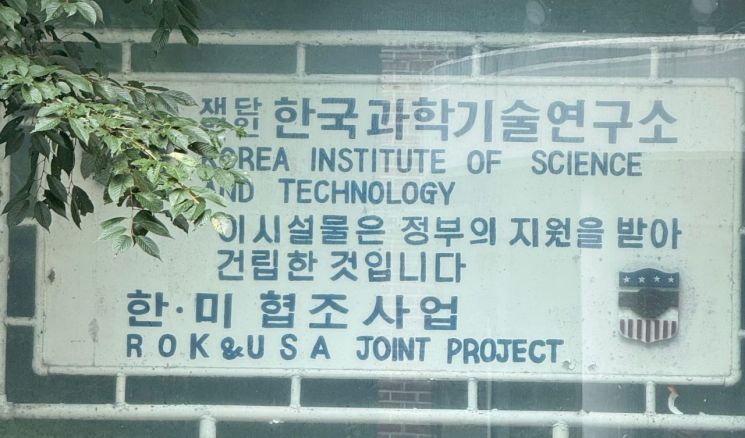

이 발언의 연장선에서 주목할 사례가 있다. 바로 한·베 과학기술연구원(V-KIST)이다. VKIST는 한국이 설립을 지원한 교육 및 연구기관이다. 모델은 한국과학기술연구원(KIST)이다. KIST는 한국의 요청으로 미국 정부가 대외 원조를 지원해 탄생했다. 이후 카이스트(KAIST)로 파생하며 한국 과학기술과 경제 발전의 견인차 구실을 했다.

마침 또럼 베트남 공산당 서기장이 한국을 공식 방문했다. 이재명 대통령 취임 후 첫 국빈 방문이다. 경제협력도 중요하지만 이를 계기로 베트남의 연구 기반에 투자하고, 그 기반으로 육성된 인력을 한국이 전략적으로 영입하고 이들이 뿌리내릴 수 있는 환경을 만드는 기회를 구성해야 한다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관도 "베트남은 과학기술과 혁신이 주도하는 번영의 시대를 함께 열어갈 파트너"라고 강조했다. 인재 확보의 해법은 명확하다. 먼저 해외 인재 유입 경로를 다변화하고, 유학·연수·공동연구 프로그램을 확대해야 한다. 한국에 온 인재는 장기 체류하며 성과를 낼 수 있도록 비자·정착 지원, 주거·교육 환경 개선이 뒤따라야 한다. 한국 정부와 기업이 각별히 생각하는 베트남은 무비자 한국 입국이 불가능하다.

기업 문화와 근로 환경, 학내 연구환경을 글로벌 스탠더드에 맞춰 유연하게 바꾸는 노력이 필요하다. 고압적 관계와 경직된 조직 문화도 인재 정착을 어렵게 만드는 요인이기 때문이다. 최근 박사 학위를 받은 한 연구자는 기자에게 해외에 취업의 이유가 돈의 문제만은 아니라고 했다. 그는 "재택근무가 가능하고 사생활을 존중하는 해외 근무 환경이 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 마음을 움직이기 때문"이라고 지적했다.

애써 유치한 해외 인력도 같은 생각을 할 것이다. 인재 유출을 막는 것은 '벽'을 쌓는 일이 아니라 '다리'를 놓는 일이다. 한국이 과학기술 강국의 자리를 지키려면, 인재의 국적보다 그들의 역량과 꿈을 존중하는 개방성과 포용력을 보여줘야 한다. 베트남 당서기의 방한이 그 다리 놓기의 출발점이 될 수 있다면 한국은 지금의 인재 위기를 오히려 기회로 바꿀 수 있다.

백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[기자수첩]韓, 과학인에게 매력없다는데](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/2025081315073482599_1755065254.jpg)