사우나 같은 지하, 그늘 없는 지상

더위 악취를 버티는 사람들

분뇨는 튀고 땀은 흐르고

"구역질은 기본입니다. 익숙해질 수 있는 게 하나도 없어요."

지난 25일 오전 4시40분 서울 중구 신당동의 한 아파트. 헤드랜턴, 안전모, 장갑 등을 착용한 채 사다리를 타고 지하 분뇨 정화조로 내려갔다. 묵은 분뇨 냄새가 마스크를 뚫고 코를 찔렀고 열기와 습기로 몸은 끈적거렸다. 지하엔 전날 미리 설치한 산소 공급 장치가 있었지만 덥고 눅눅한 공기가 몸을 감싸며 숨이 턱 막혔다. 황화수소 농도 2ppm, 산소 농도 19.9%. 위험 수치에는 미치지 않았지만 머리가 어질어질했다.

본지 기자(왼쪽)가 서울 중구의 한 아파트에서 분뇨 정화조 청소 호스를 들고 있다. 윤동주 기자

정화조는 부패조, 여과조, 방류조로 나뉜다. 부패조엔 딱딱하게 굳은 분뇨가, 여과조엔 수분이, 방류조엔 오수가 담긴다. 부패조에 일반 호스를 넣어 물을 뿌리고, 방류조엔 흡입 호스를 연결해 분뇨를 수거차로 보내는 방식이다. 분뇨가 완전히 묽어지지 않으면 빨아들이는 데 시간이 오래 걸려 작업 시간이 늘어난다.

기자는 일반 호스를 들고 부패조 안을 비틀어가며 조준했다. 호스 끝을 고정한 채 골고루 물을 뿌려야 했고, 옆에선 다른 노동자가 소방 호스로 덩어리를 깨고 있었다. 분뇨 표면에 형성된 갈색 거품 '스컴(scum)'은 잘 깨지지 않았고, 검은색 고체 침전물인 '슬러지(sludge)'는 물을 뿌려도 꿈쩍도 하지 않았다. 잠깐 자세를 바꾸려 하면 무릎이 쑤셨고 허리는 뻣뻣해졌다. 작업 중간중간 들려오는 것은 "딱딱하네, 안 깨져"라는 짜증 섞인 탄식뿐이었다.

본지 기자가 서울 중구의 한 아파트에서 분뇨 정화조 청소를 체험하고 있다. 윤동주 기자

정화조 내부는 마치 사우나 같았다. 작업을 시작한 지 5분이 채 되기도 전에 온몸이 흠뻑 젖었다. 숨을 쉴 때마다 코와 목구멍이 매캐했고 눈은 따가웠다. 땀이 얼굴을 타고 흘러내렸고 작업화 안에도 물이 찼다. 구토를 유발하는 냄새는 공기 속에 녹아들어 피부 사이사이로 스며드는 듯했다. 분뇨가 튀어 올라 얼굴에 닿으면 정신이 아찔했다. 마실 물은 둘 곳이 없어 지하에선 입술만 적시다 밖으로 나가야 했다.

천모씨(59)는 "더운 날씨에 작업하면 조금이라도 일을 빨리 끝내는 게 중요한데, 분뇨가 오래될수록 밟아도 안 깨질 정도로 딱딱해져서 오랜 시간이 걸릴 수밖에 없다"며 "오래된 건물은 좁은 진입구 때문에 몸을 비틀어 들어가야 하는 곳도 있다. 여기는 그나마 쪼그려 앉을 수 있어서 다행"이라고 말했다.

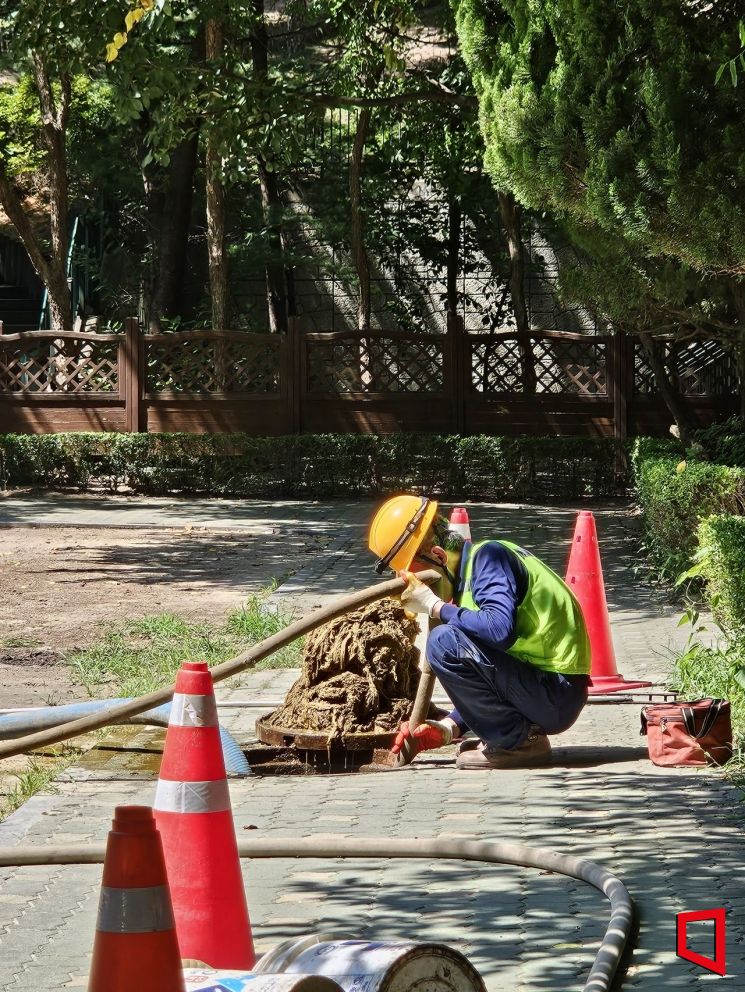

정화조 청소 노동자가 서울 중구의 한 아파트에서 분뇨 정화조 청소 호스를 들고 있다. 박승욱 기자

분뇨가 묽어지자 냄새는 더 강해졌다. 코로는 숨을 쉴 수 없어 입으로만 호흡했다. 입 안이 말라 침을 삼키는 것조차 고역이었다. 황화수소에 자극받은 눈은 따가워 금세 붉어졌고, 인공눈물을 쓰는 사람들도 있었다. 한 노동자가 "이거 뿌리면 좀 낫지"라며 인공눈물 한 통을 건넸다. 기자는 눈에 몇 방울 떨어뜨린 뒤에야 비로소 앞을 제대로 볼 수 있었다. 중간중간 흡입 호스에 걸린 이물질은 갈고리로 꺼냈다. 물티슈, 플라스틱, 머리끈 등이 걸려 있었고 작업자는 맨손으로 꺼낸 뒤 통에 담았다. 냄새는 마스크를 넘어 몸 전체를 감쌌고 손등과 팔목에 분뇨가 튀었다.

지하 작업이 끝났지만 작업은 멈추지 않았다. 이번엔 지상의 정화조로 향했다. 아파트 다른 동에는 정화조 뚜껑이 지상에 있었다. 뚜껑을 열자 고인 분뇨는 증기를 내뿜었다. 햇빛이 피부를 때리는 듯 따가웠고, 고인 분뇨에선 지하보다 강한 악취가 피어올랐다. 차라리 지하가 더 시원하다는 말이 나올 정도였다. 그늘 하나 없는 현장에서 땀은 쉴 새 없이 흘렀고 분뇨 묻은 손으로 얼음물을 마셔도 더위는 사라지지 않았다. 지나는 주민들은 얼굴을 찡그리며 코를 틀어막고 서둘러 발걸음을 옮겼다. 정오가 가까워졌지만 점심은 건너뛰었다. 홍모씨(64)는 "이 일 하다 보면 밥 생각이 사라진다"며 "식당에 가도 냄새 때문에 눈총받아서 안 간다"고 했다.

본지 기자(가운데)가 서울 중구의 한 아파트에서 분뇨 정화조 청소를 체험하고 있다. 윤동주 기자

정화조 한 곳을 치우기 위해선 분뇨수거차량이 3~5번 다녀야 한다. 새벽엔 20분이면 돌아오지만 낮엔 1시간 넘게 걸린다. 서울엔 55개 정화조 청소 업체가 있지만 지정 처리장은 단 3곳뿐이다. 처리장마다 대기 줄이 길어 수거차가 줄을 서는 데만 수십 분이 소요된다. 그 사이 작업자는 뙤약볕에 그대로 서서 기다린다. 쉼터도, 그늘막도 없었다. 기자는 땀을 훔칠 새도 없이 아스팔트 위에 서 있었다.

진모씨(65)는 "냄새는 시간이 지나면 익숙해지지만 더위는 적응이 안 된다. 차량이 늦게 오면 그만큼 오래 서 있어야 하고, 이후 작업까지 이어져 탈진하는 경우도 많다"며 "얼음물도 금세 미지근해져 갈증을 해소할 수 없다"고 하소연했다. 기자는 그늘도 없는 벽면에 등을 기댄 채 무거운 숨을 내쉬며 차량을 기다렸다. 땀이 식기도 전에 다시 움직여야 했고 작업복은 땀과 분뇨로 축축했다.

오랜 작업 끝에 지하 1곳, 지상 2곳의 정화조가 비워졌다. 땀과 분뇨에 절은 작업복을 벗고 샤워를 했지만 몸에 밴 냄새는 쉽게 가시지 않았다. 그러나 이 모든 건 그저 체험이었다. 내일도, 그다음 날도, 이들은 같은 냄새와 더위 속으로 내려간다. 불현듯 "누군가는 해야 하잖아요"라는 한 노동자의 말이 귓가에 맴돌았다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>