얼굴 없는 유튜버 제인 ASMR 2300억 수익 추정

알고보면 '2300억' 숫자는 착시

광고단가·정책·장르 구조 따져보니

유튜브 수익 추정의 함정

최근 얼굴도 안 알려진 국내 한 먹방 유튜버가 연간 2300억원을 벌 수 있다는 전망이 나와 눈길을 끌고 있다.

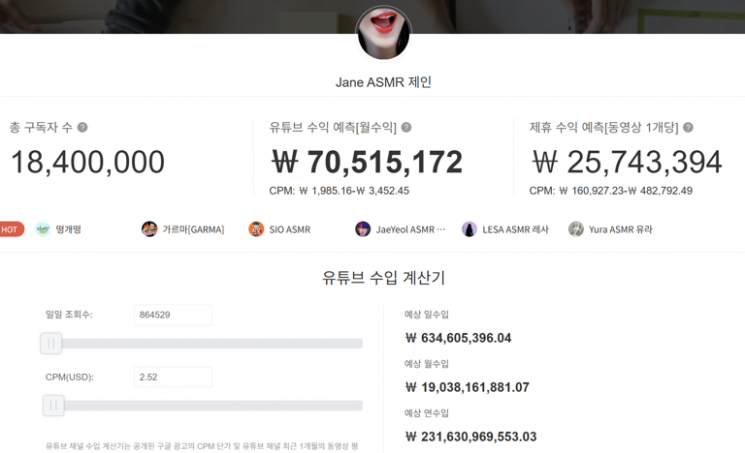

19일 사회관계망서비스(SNS) 데이터 분석 업체인 녹스인플루언서에 따르면 유튜버 'Jane ASMR 제인'의 연간 수입은 2316억3097만원 정도로 예상된다. 월 수입은 190억3816만원, 일 수입은 6억3461만원으로 관측된다.

구독자 1840만명을 보유한 이 채널은 주로 초콜릿, 캔디, 마카롱 등 화려한 색상의 음식을 먹는 ASMR 콘텐츠로 유명하다. 얼굴을 공개하지 않고 입만 보이는 먹방을 매일 업로드하며, 시청자 대부분이 외국인이라는 특징이 있다. 하지만 전문가들은 "숫자만 본 착시"라며 고개를 젓는다.

유튜브 수익구조·플랫폼 정책 변화도 '변수'

유튜브 공식 파트너 프로그램(YPP)에 따르면 크리에이터가 얻는 광고수익은 ▲광고단가(CPM)와 ▲시청자 국가, ▲광고 시청·클릭률 등에 따라 달라진다. 실제 지급되는 수익(RPM)은 CPM보다 낮고, 장르에 따라 최대 10배 이상 차이가 발생한다.

ASMR·먹방 장르는 광고 단가가 낮은 대표적 분야다. 글로벌 시장조사기관 Statista와 한국방송통신전파진흥원(KCA)은 ASMR 콘텐츠의 글로벌 평균 CPM이 2~7달러 수준에 불과하다고 설명한다. 반면 금융, IT, 비즈니스 콘텐츠는 CPM이 20~50달러 수준으로 차이가 크다. 국내 시청자 비중이 높을 경우 수익은 더 낮아진다.

업계에서는 '제인 ASMR' 채널의 실제 월 수익을 약 20억~50억 원 규모로 본다. 구독자 1000만 명을 보유한 국내 대표 먹방 유튜버 쯔양 역시 과거 방송에서 월 수익이 "수억 원대"라고 밝힌 바 있다. 구독자 300만 명대의 문복희도 상황은 비슷하다.

대표적인 글로벌 ASMR 채널인 'gentlewhispering'의 연간 광고수익도 약 1.7억~5억 원 수준으로 추정된다. ASMR 분야 구독자 수 1위 채널이지만 광고수익 규모는 제한적이라는 의미다.

업계 관계자는 "먹방·ASMR 콘텐츠는 광고단가 자체가 낮아 유튜브 광고수익만으로 수천억 원을 벌 수 있는 구조가 아니다"라며 "CPM 자체가 낮은 장르에서 글로벌 최상위 광고수익을 거둔다는 것은 구조적으로 불가능하다"고 말했다.

플랫폼 정책도 고려해야 한다. 유튜브는 2025년부터 반복적·비진정성 콘텐츠에 대해 광고수익을 제한하는 정책을 시행 중이다. 유튜브 정책센터는 "수익화를 위한 콘텐츠는 창의성과 독창성을 갖춰야 한다"고 안내하고 있다. 얼굴이 노출되지 않고 단순한 ASMR 사운드만 제공하는 콘텐츠는 이 제한에 포함될 수 있다는 지적이다.

광고수익 NO, 수익 다변화가 필수

수익 다변화의 필요성도 지적된다. 뉴욕대학교 컴퓨터과학과 Tianyuan Hua 연구팀이 발표한 '유튜브에서의 대체 수익화 전략 분석'(2022)은 "유튜브 채널이 광고수익만으로 안정적 고수익을 얻는 것은 어렵다"며 후원, 협찬, 자체 상품 등을 통한 수익 다변화가 필수라고 분석했다.

실제로 성공한 유튜버들은 광고수익 외에도 브랜드 협찬, 개인 상품 판매, 팬 후원 등 다양한 수익원을 확보하고 있다. 한국방송통신전파진흥원(KCA)도 "유튜브 광고단가는 콘텐츠 장르, 시청자 국가 등에 따라 최대 10배 이상 차이가 난다"며 단일 광고수익만으로는 한계가 있다고 설명했다.

추정치의 한계이번 수익 추정치를 발표한 녹스인플루언서 역시 예측치의 정확성 논란에서 자유롭지 않다. 유튜브 공식 정책도 비슷한 입장이다. 수익화 안내 페이지에서는 "수익 예측치는 참고용일 뿐, 실제 수익과 다를 수 있다"고 명시하고 있다. 크리에이터들 사이에서는 "수익 예상치와 실제 입금액 간 차이가 크다"는 증언이 반복되고 있다.

MCN업계 관계자는 "조회수와 구독자 숫자만으로 유튜버의 수익을 단정하는 건 착시"라며 "장르와 국가, 플랫폼 정책 변화까지 함께 봐야 정확한 해석이 가능하고, 광고수익만으로 수천억 원을 벌었다는 주장은 플랫폼 구조상 비현실적인 수치"라고 분석했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>