15 세기 고인쇄본부터 한글 번역 경전까지

사찰문화·불교학·국어사 연구에 획기적 이정표

통일신라 의상대사가 창건한 천년고찰 고운사(孤雲寺)가 희귀 불교 전적의 대규모 기증으로 한국 불교문화와 고문헌 연구의 중심지로 거듭나고 있다.

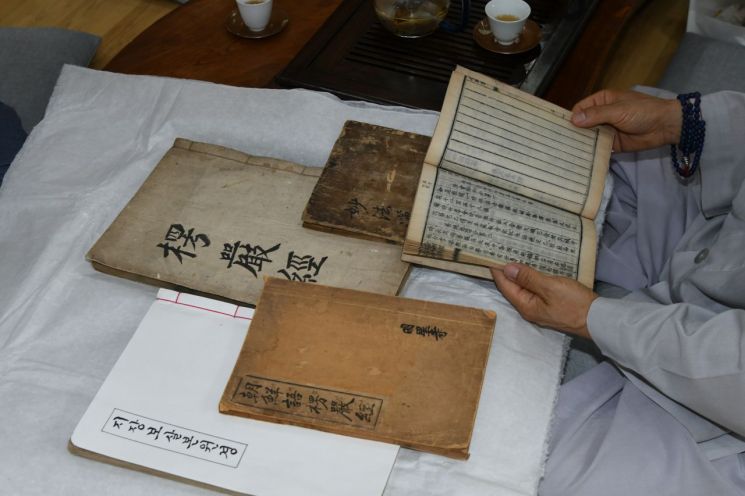

최근 고운사에 기증된 전적은 조선 전기에서 일제강점기에 이르기까지 간행된 희소 본으로, 학술적·문화재적 가치가 탁월하다는 평가를 받고 있다.

이번 기증은 고운사 창건 이후 처음으로 이뤄진 불교 고전의 사찰 기증으로, 해당 전적들은 ▲1642년 보현사 간행 『능엄경』 목판본 ▲1926년 백용성 스님 한글 번역 『조선어 능엄경』 ▲1547년 강화도 정수사 간행 『묘법연화경』 권5 ▲1457년 세조 간행 『금강경오가해』 금속활자본 ▲1574년 능성 쌍봉사 간행 『지장보살본원경』 등 총 5종이다.

◆ 『능엄경』 목판본, 조선 왕실 발원문 실린 17세기 불교 핵심 고본

1642년 보현사에서 간행된 『능엄경』 수권은 서두에 수문 찬과 화사 치일의 이름이 포함된 변상도가 실려 있으며, 책 가장자리에는 시주자 명단과 필사 주석이 확인된다.

특히 이 판본은 태조의 발원으로 간행된 원본을 저본으로 삼은 것으로, 내지에 왕실의 축원문인 "주상전하 수만세, 왕비 전하 수제년, 세자저하 수천추"라는 문구가 새겨져 있다.

『능엄경』은 『금강경』, 『원각경』, 『대승기신론』과 함께 사교과(四敎科)의 하나로 강원의 주요 교재로 쓰여온 한국 불교의 정통 경전이다.

◆ 『조선어 능엄경』, 백용성 스님의 번역으로 민족문화 지킨 불서

3.1운동 민족대표 33인 중 한 명인 백용성 스님이 1926년 번역한 『조선어 능엄경』은 불교의 대 3·1중 화와 민족 문화유산의 보존을 동시에 이룬 상징적 경전이다.

기증본은 등록문화재 제632호와 동일한 판본으로, 우리말 경전의 선구적 작업이자 국어학·한글 문학사적으로도 높은 평가를 받고 있다.

◆『묘법연화경』 권 5476년의 세월을 견딘 구결 판본

1547년 강화 정수사에서 간행된 『묘법연화경』 권5는 전질 7권 중 유일하게 전해지는 낙권본으로, 책 말미에 시주자 명단이 남아 있고, 정교한 구결이 병기돼 있어 국어사 연구에 귀중한 사료다. 이 판본은 경기도 문화재자료 제186호 지정본과 동일한 판본으로 확인된다.

◆ 『금강경오가해』, 세조의 훈령 아래 간행된 금속활자 명본

1457년, 세조가 전국에 배포하도록 명한 『금강경오가해』는 기화가 1417년 저술한 주석서에 기초해 간행된 금속활자본이다. 조선 전기 활자 문화의 대표작으로, 불교 경전의 제도적 간행이 본격화되던 시기의 인쇄문화사적 증거로 학계의 귀중한 자료로 인정받는다. 추후 금강경 1책은 목판본 조선 말기에 간행되었다.

◆ 『지장보살본원경』, 16세기 한문 구결 본의 희귀 계통

1574년 전라도 능성 쌍봉사에서 간행된 『지장보살본원경』은 한문 본문에 구결이 표기된 법 등 한역본 계열로, 권말 간기에 '萬曆二年甲戌十月日 全羅道 綾城地 ?峰寺開板'이라는 기록이 남아 있다. 현재는 고흥 능가사 소장본 외에는 유일하게 확인된 희귀본으로, 16세기 불서의 언해 과정과 국어사 흐름을 보여주는 핵심 자료다. 지장보살본원경 1책은 조선 중기 필사본으로 추정된다.

◆ 고운사 등운 주지 스님 "사찰의 책무와 문화유산의 공공성 되새겨"

고운사 등운 주지 스님은 "이번 기증은 고운사가 단순한 수행 공간을 넘어 불교 문화유산을 계승하고 확산시키는 학술적 거점으로서의 책무를 다시금 일깨우는 계기"라며 "기증자께 깊은 감사의 뜻을 표하며, 이 귀한 자료들이 학문과 대중을 잇는 다리가 되도록 노력하겠다"고 말했다.

기증자인 K 씨는 "대대로 가보처럼 간직해온 경전이지만, 그 숭고한 가르침은 개인의 소유보다 공공의 울림이 더 크다고 판단했다"며 "천년의 시간을 품은 고운사라면 이 경전들이 제자리를 찾아 살아 숨 쉬게 될 것이라 믿었고, 후세에도 그 가치를 온전히 전할 수 있으리라 확신해 기증을 결심하게 됐다"고 말했다.

의상대사 창건 이래 1000년의 역사를 품은 고운사는 이번 기증을 계기로 불교 전적의 수집·보존은 물론, 사찰의 문화자산을 학문적·공공적으로 활용할 수 있는 전기를 마련했다. 고서 기증이 단순한 기탁을 넘어 문화유산의 공공성을 실현하는 본보기가 되고 있다.

시대가 흐르며 잊혀가는 가치 속에서도 누군가는 묵묵히 전통을 지키고, 또 누군가는 그 뜻을 세상에 되살립니다. 한 개인의 고귀한 결단이 천년고찰 고운사를 통해 다시 숨을 쉬게 된 지금, 우리는 문화유산의 진정한 의미와 그 책임을 되새기게 됩니다.

불경 한 권이 말없이 전하는 울림이, 오늘날 우리에게 더 큰 가르침으로 다가오는 이유입니다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>