초소형 박막 필터에 AI 복원 알고리즘 결합

모바일 의료 진단·식품 안전 검사 활용 기대

광주과학기술원(GIST)은 전기전자컴퓨터공학과 이흥노 교수 연구팀이 2022년 발표한 다층 박막필터 기반 초소형 센서에 인공지능(AI) 복원 알고리즘을 결합해 단 한 번의 이미지 촬영만으로 정밀한 스펙트럼 정보를 재구성할 수 있는 신개념 계산 분광기 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

연구팀은 앞선 연구(Scientific Reports)를 통해 반도체 공정 수준의 초정밀 공정으로 제작한 다층 박막 필터 구조를 CMOS 센서*와 결합하고, 단일 이미지 촬영만으로 500~850nm 스펙트럼을 정밀 복원할 수 있는 '단일 촬영 계산 분광기(single-shot spectrometer)'의 하드웨어 구현 가능성을 성공적으로 입증한 바 있다.

이번 연구에서는 이를 한 단계 발전시켜 AI 복원 알고리즘을 정밀 설계하고, 시스템 전체를 최적화함으로써 측정 정확도와 처리 속도를 대폭 향상했다. 특히 광학 신호를 필터 단위로 압축 측정한 뒤, AI를 통해 전체 스펙트럼을 복원하는 하드웨어-소프트웨어 융합 구조를 구현함으로써 기계적 스캔 없이도 고정밀 파장 분석이 가능한 초분광 융합 기술을 완성한 것이다.

이로써 기존 분광기의 한계를 뛰어넘는 고정밀·저전력·소형화를 동시에 실현했으며, 모바일 기기나 현장 진단 센서 등 차세대 광학 센서 플랫폼으로서의 활용 가능성도 구체적으로 제시했다.

분광기는 물질이 빛과 상호작용할 때 나타나는 고유한 파장 특성을 분석해 성분·구조·상태 등을 비침습적으로 파악할 수 있는 핵심 분석 장비다. 의료 진단, 식품 품질 검사, 환경 오염 감시, 예술품 감별 등 다양한 분야에서 정확하고 신속한 분석을 위한 필수 도구로 활용되고 있다.

그러나 기존 고해상도 분광기는 정밀한 파장 분석을 위해 크고 무거운 기계적 장치를 필요로 하고, 복잡한 구조와 긴 측정 시간 때문에 실시간 현장 적용에 제약이 많았다. 휴대용 또는 모바일 센서에 적합하려면 '소형화·실시간화·저비용화'를 동시에 만족해야 하는데, 현재까지 개발된 계산 분광기는 복원 정확도나 필터 해상도의 한계로 인해 상용화에는 어려움을 겪어왔다.

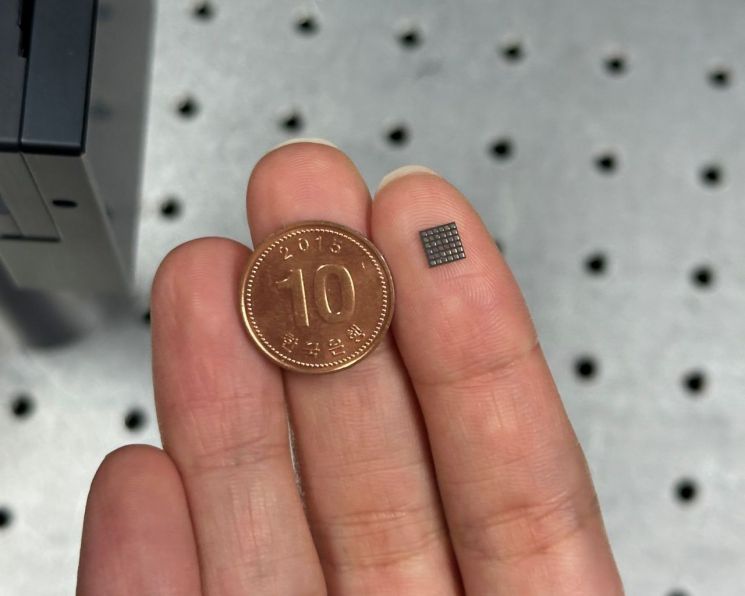

이에 연구팀은 다층 박막 필터 기반의 초소형 필터 센서와 U-Net 기반 AI 복원 알고리즘을 결합한 새로운 계산 분광기 구조를 제안하고, 실험을 통해 그 성능을 입증했다. 연구팀은 굴절률이 다른 이산화타이타늄과 이산화규소 박막을 조합해 36개의 서로 다른 필터를 설계하고, 이를 6×6 배열로 구성해 상용 CMOS 이미지 센서 위에 장착했다.

이렇게 제작된 센서는 단일 이미지 촬영만으로 500~850nm 범위의 파장 정보를 필터 단위로 분산 측정할 수 있다. U-Net은 이미지 분할에 특화된 인공지능 딥러닝 모델 구조로, U자형의 인코더-디코더 구조를 통해 입력 이미지를 고해상도 출력으로 복원한다. 의학 영상 분석 및 광학 신호 복원 등에 널리 활용된다.

측정된 이미지 신호는 U-Net 구조에 잔차 연결을 적용한 딥러닝 모델을 통해 전체 스펙트럼으로 복원된다. 총 3,223개의 실측 스펙트럼 데이터를 학습한 이 모델은 기존의 최적화 기반 방식보다 빠르고 정밀한 복원이 가능하며, 파장 범위 500~850nm에서 평균제곱근오차(RMSE) 0.0288이라는 높은 정확도를 달성했다.

또한, 단일 촬영만으로 전체 스펙트럼을 측정하는 비스캐닝 구조를 구현해 측정 속도를 높였으며, CMOS 센서와의 높은 호환성을 바탕으로 소형화·대량 생산·저전력 구동 등 상용화 가능성도 확보했다.

연구팀은 주사전자현미경을 이용해 다층 박막 필터의 구조적 균일성과 높은 제조 수율도 확인했다. 센서의 전체 크기를 4.5×4.5mm² 으로 줄여 모바일 기기, 웨어러블 기기, 현장 진단 플랫폼 등 다양한 응용 환경에 직접 탑재할 수 있는 수준의 초소형화를 실현했다.

이 기술은 모바일 의료 진단, 식품 안전 검사, 위조문서 판별, 실시간 환경 모니터링 등 다양한 분야에 활용될 수 있는 차세대 정밀 광센서 플랫폼으로 주목되는 한편, AI 기반 광학 기술로서 광학 산업의 패러다임 전환을 이끄는 핵심 원천기술이 될 것으로 기대된다.

이흥노 교수는 "이번 연구는 초소형 하드웨어와 AI 알고리즘을 통합해 계산 분광기의 정밀도와 효율성을 동시에 끌어올린 사례다"며 "향후 거대언어모델(LLM)과도 결합하면 사용자가 스마트폰 내부에 장착한 초분광 카메라로 건강 상태나 식품 품질을 스캔하고, 그 결과를 자연어로 실시간 안내받는 사용자 경험도 가능해질 것이다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>