생명체의 감각 신경계를 모사한 인공 감각 신경계가 국내에서 개발됐다. 이 기술은 외부 자극에 지능적으로 반응해 로봇 의수, 초소형 로봇 등 의료 및 특수 환경에서 활용 가능할 것으로 기대된다.

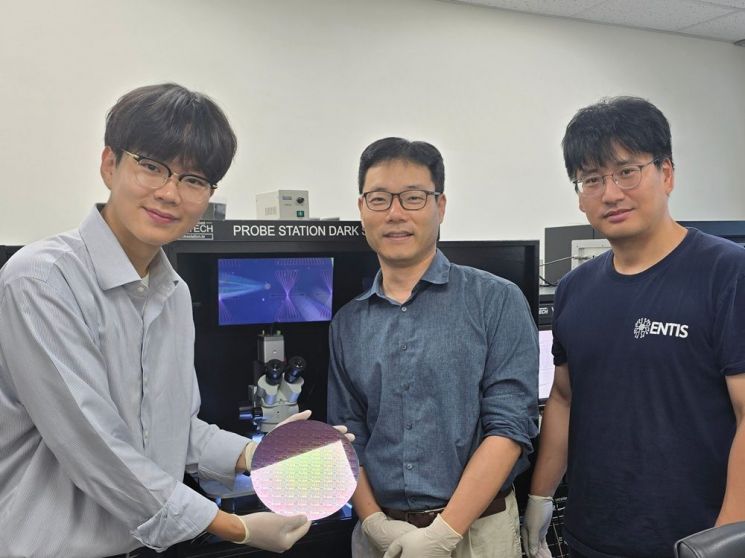

카이스트(KAIST)는 전기 및 전자공학부 최신현 석좌교수 연구팀과 충남대 반도체융합학과 이종원 교수 연구팀이 협력해 생명체의 감각 신경계 기능을 모사하는 차세대 뉴로모픽 반도체 기반의 인공 감각 신경계를 개발, 외부 자극에 효율적으로 대응하는 신개념 로봇 시스템을 구현했다고 15일 밝혔다.

사람을 포함한 동물은 안전하거나 익숙한 자극은 무시하고, 중요한 자극에는 선별적으로 민감하게 반응한다. 이는 불필요한 에너지 낭비를 방지하면서 중요한 자극에는 집중할 수 있게 해 외부 변화에 민첩하게 대응할 수 있게 한다.

예컨대 여름철 익숙한 에어컨 소리나 몸에 걸친 옷이 피부에 닿는 촉감은 곧 익숙해져 크게 신경 쓰지 않게 되지만, 예상치 못한 상황에 누군가 자신의 이름을 부르거나 날카로운 물체가 피부에 닿은 상황에서는 재빠르게 집중해 대응(또는 회피)한다.

이는 감각 신경계의 '습관화' 또는 '민감화' 기능에 따라 조절된다. 최근에는 인공지능과 로봇 기술이 발전하면서 사람처럼 효율적으로 외부 환경에 대응하는 로봇을 구현하기 위해 생명체의 감각 신경계 기능을 적용하려는 시도가 꾸준히 진행되고 있다.

하지만 기존에는 로봇에 습관화나 민감화 등 복잡한 신경 특성을 이식해 구현하기 위해선 별도의 소프트웨어가 필요하거나 복잡한 회로가 필요해 소형화가 어렵고 에너지 효율 측면에서도 한계가 따랐다.

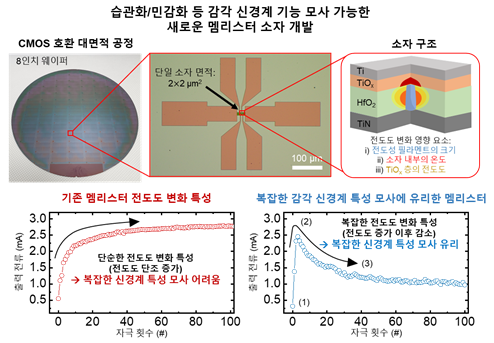

이를 해결하기 위해 뉴로모픽 반도체인 멤리스터(memristor) 소자를 활용하려는 시도도 있었지만, 그마저도 멤리스터는 단순한 전도도 변화만 가능해 신경계의 복잡한 특성을 모사하기가 쉽지 않았다.

멤리스터는 메모리(memory)와 저항(resistor)의 합성어로 두 단자 사이로 과거에 흐른 전하량과 방향에 따라 저항값이 결정되는 차세대 전기소자를 말한다.

공동연구팀은 그간에 확인된 한계를 극복하기 위해 하나의 멤리스터 소자 안에 서로 반대 방향으로 전도도를 변화시키는 층을 형성해 실제 감각 신경계에서처럼 습관화와 민감화 등의 기능을 모사할 수 있는 새로운 멤리스터를 개발했다.

이 소자는 자극이 반복되면 점차 반응이 줄어들다가 위험 신호가 감지되면 다시 민감하게 반응하는 등 실제 신경계의 복잡한 시냅스 반응 패턴을 현실적으로 재현하는 장점이 있다.

공동연구팀은 이 멤리스터를 이용해 촉각과 고통을 인식하는 멤리스터 기반의 인공 감각 신경계를 제작하고, 이를 실제 로봇 손에 적용해 그 효율성을 입증했다.

실험에서 반복적으로 안전한 촉각 자극을 가했을 때 처음에는 낯선 촉각 자극에 민감하게 반응하던 로봇 손이 점차 자극을 무시하는 습관화 특성을 보이고, 이후 전기 충격과 함께 자극을 가했을 때는 이를 위험 신호로 인식해 다시 민감하게 반응하는 민감화 특성을 함께 확인한 것이다.

이를 통해 공동연구팀은 별도의 복잡한 소프트웨어나 프로세서 없이도 로봇이 사람처럼 효율적으로 자극에 대응할 수 있음을 입증하는 데 성공, 에너지 측면에서도 효율적인 신경계 모사 로봇을 개발할 수 있는 가능성을 제시했다.

박시온 카이스트 연구원(석사·박사통합과정)은 "이번 연구는 사람의 감각 신경계를 차세대 반도체로 모사해 외부 환경에 보다 지능적으로 대응하는 신개념 로봇을 구현할 가능성을 열었다는 데 의의가 있다"며 "이 기술은 앞으로 초소형 로봇, 군용 로봇, 로봇 의수 등 차세대 반도체와 로보틱스의 여러 융합분야에 접목돼 활용될 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 이번 연구에는 박시온 연구원이 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications)' 온라인판에 지난 1일자로 게재됐다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>