'민주적 절차' 속 구조적 폭력과 억압 횡행

약자는 엔터테인먼트로 소비될 만큼 소외돼

정보와 토론 바탕으로 한 숙의 민주주의 필요해

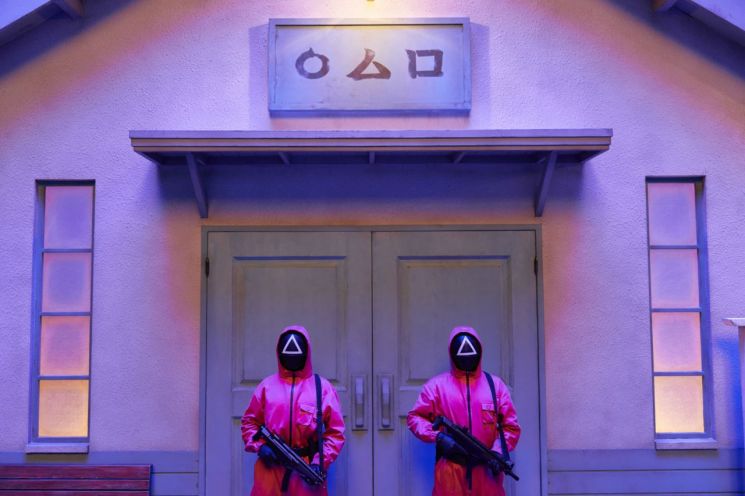

넷플릭스 '오징어 게임' 시즌 2·3은 단순한 생존 드라마가 아니다. 형식적 민주주의에 대한 날카로운 우화다. 참가자들이 투표로 생사를 결정하는 장면 등이 우리가 경험하는 현실과 많이 닮아있다.

한국 사회 곳곳에선 지금도 '민주적 절차'라는 이름 아래 구조적 폭력과 억압이 일어난다. 형식적으로는 민주적 절차를 밟지만, 알고 보면 선택의 여지가 없다. 참가자가 게임에 참여할지, 누구를 제거할지 등을 투표로 결정하는 '오징어 게임'과 흡사하다. 진정한 자유의지가 발현된다고 볼 수 없다. 생존을 위한 강제적 선택일 뿐이다.

절차와 방법이 민주적 색깔을 보일수록 내부 폭력은 정당화된다. 다수 의지라는 명분이 소수를 향한 공격을 심화한다. 철학자 존 스튜어트 밀의 말대로 다수결은 도덕의 기준이 될 수 없다. 생명권, 존엄, 권리를 무시하는 결정이라면 더욱 그렇다.

그러나 한국 사회에서 약자는 엔터테인먼트로 소비될 만큼 소외돼 있다. 경제적 어려움을 겪는 사람들을 리얼리티 프로그램으로 조명하고, 이들의 고통을 기부 캠페인 등의 소재로 다룬다. 개인의 실패나 좌절을 성공담의 배경으로 활용하기도 한다. 자본주의 극단에서나 벌어질 법한 인간 상품화가 횡행한다.

'오징어 게임'에서 이를 엿보는 사람들은 VIP다. 참가자들이 서로를 적으로 인식하며 제로섬 게임에 매몰되는 동안 가면을 쓰고 보이지 않는 곳에서 안전하게 게임을 즐긴다.

현실도 다르지 않다. 청년과 중년, 정규직과 비정규직, 수도권과 지방이 끊임없이 갈등한다. 정작 판을 벌인 권력자들은 강 건너 불구경하듯 모른 척한다. 혹여 비판이 일면 제도적 절차로 윤리적 사고를 대체한다. 공무원은 법, 기업은 시장 논리, 언론은 여론을 내세우며 부조리를 정당화하는 식이다. 하나같이 시스템의 부품이 되어 도덕적 판단을 포기한다.

비윤리적 합리화가 뿌리내린 사회의 구성원은 도덕적 책임을 느끼기 어렵다. 집단주의 문화가 형성돼 개인의 판단력을 마비시키기 때문이다. 모두가 그렇게 한다는 논리와 조직을 위한다는 명분, 큰 그림을 봐야 한다는 설득만이 공허하게 맴돈다.

이런 함정에서 벗어나려면 무엇보다 형식적 절차를 넘어선 실질적 참여가 보장돼야 한다. 단순한 투표가 아닌 충분한 정보와 토론을 바탕으로 한 숙의 민주주의가 필요하다. 소수자 권리 보호 장치를 강화해 다수결의 독재를 막고, 권리와 여론의 차이, 다수결의 한계, 윤리 내재화 등을 체계적으로 가르치는 시스템을 마련해야 한다.

개개인의 노력도 중요하다. 절차를 핑계로 도덕적 판단을 회피한 적은 없는지, 다수결에 휩쓸려 소수를 공격한 적은 없는지 등을 돌아볼 수 있어야 한다. 민주주의는 제도 이전에 태도이고, 숫자 이전에 윤리다. 그래서 기억할 필요가 있다. 민주주의의 적은 독재자가 아닌 무관심이며, 자유의 적은 억압자가 아닌 포기란 사실을.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>