올해 은행 가계대출 20조원 감축, 은행 순익 감소 우려

금리올리고 기업대출 확대해 이익방어 나설듯

부동산 시장의 과열을 막기 위해 정부가 전 금융권의 가계대출 가능 규모를 대폭 줄이기로 하면서 은행의 하반기 실적에 대한 우려도 나온다. 은행 이익의 절반을 차지하는 가계대출이 줄면서 하반기 이자수익 감소가 불가피할 것으로 보이기 때문이다. 다만 시장에서는 은행들이 대출금리를 올리거나 기업대출을 늘리는 방식으로 이익 방어에 나설 것이라는 분석도 있다.

올해 은행 가계대출 20조원 감축, 은행 순익 감소 우려

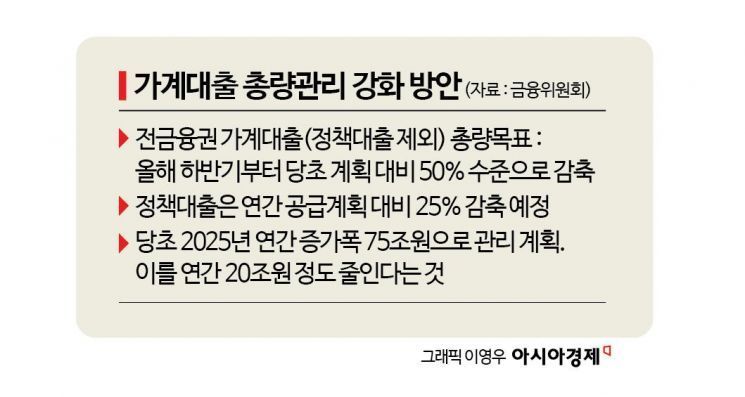

2일 금융권에 따르면 정부는 올해 하반기 전 금융권의 가계대출 총량목표를 당초 계획의 50% 수준으로 감축하기로 했다. 디딤돌과 보금자리론 등 정책대출도 연간 공급계획 대비 25%를 감축한다. 정부의 계획대로라면 연간 가계대출 증가 규모가 최대 20조원 정도 줄어든다.

신진창 금융위원회 금융정책국장은 지난달 27일 열린 간담회에서 "현재 금융권 가계대출 규모는 대략 1800조원 정도로, 정부는 경상 성장률(3~4%)을 고려해 당초 연간 증가 폭을 75조원 정도로 관리하려고 했다"며 "하지만 명목 성장률 전망치가 1%포인트 하락했고, 여기에 총량 목표를 50% 수준으로 줄이게 되면 연간 기준으로 20조원이 줄어들 것으로 보인다"고 말했다.

정부의 이번 대책은 은행권 가계대출의 연간 성장률을 종전 4%대에서 3%대로, 약 0.5~1%포인트가량 하락시킬 것으로 예상된다. 가계대출은 은행 이익의 절반을 차지하는 핵심 사업인데 성장률이 하락하면서 올해 하반기 순익이 감소할 가능성도 커졌다. 특히 카카오뱅크 등 인터넷은행은 대출자산 중에 90% 이상이 가계대출로 구성돼 정부의 이번 조치가 큰 부담이 될 것으로 예상된다.

비상이 걸린 은행들은 사실상 하반기 경영전략을 새롭게 수립하는 중이다. 한 시중은행 관계자는 "정부 정책에 따라 가계대출을 줄여야 하는 만큼 경영전략 수정은 불가피한 상황"이라며 "실적 감소를 피하기 위한 여러 가지 방안을 고민하고 있다"고 설명했다.

서울 잠실아파트. 조용준 기자

금리 올리고 기업대출 확대해 이익방어 나설 듯

시장에서는 은행들이 대출금리 인상이나 기업대출 비중 확대 등 여러 가지 대안을 고민할 것으로 보고 있다. 실제로 정부가 가계대출 억제 정책을 발표한 이후 주요 시중은행은 주택담보대출(주담대) 금리 인상에 나섰다.

전일 우리은행은 금리가 5년 간격으로 바뀌는 주기형 주담대 금리를 연 3.57~4.77%로 결정했다. 하루 전인 지난달 30일(연 3.51~4.71%)과 비교해 0.06%포인트 높다. 지표금리가 하락했지만 가산금리를 올려 주담대 금리를 인상했다. 신한은행은 신잔액 코픽스(COFIX)에 연동돼 금리가 6개월마다 바뀌는 변동금리형 주담대 금리를 같은 기간 연 3.54~4.95%에서 연 3.62~5.03%로 인상했다. 하나은행도 가산금리 인상으로 주담대 대환대출 상품의 최저금리를 연 3.73%에서 연 3.83%로 0.1%포인트 올렸다. 대출 금리를 올려 최근 과도하게 늘어난 주담대 신청을 억제하는 효과를 내는 것과 동시에 이익을 방어하기 위한 전략으로 풀이된다.

기업대출 확대 역시 추진될 전망이다. 은행들은 대출 규제로 인해 가계대출이 낮은 성장률을 보였던 2022년과 2023년에도 기업대출을 늘려 총대출성장률을 유지하고 이익 감소를 방어한 바 있다. 정준섭 NH투자증권 연구원은 "가계대출 성장 여력 축소는 기업대출 증가로 해소가 가능하다"며 "시중은행은 대출자산의 가계와 기업 비중이 일대일에 가까운 만큼 연간 대출 성장 목표 달성에 큰 어려움은 없을 것"이라고 분석했다.

다만 정부의 이번 대책에도 가계부채가 좀처럼 억제되지 않고 계속 문제가 될 경우 정부가 주담대 위험가중치 조정 등 추가 규제를 내놓을 가능성이 있는 것은 은행에 부담이다. 주담대 위험 가중치의 하한을 높이면 은행들은 자본 비율을 유지하기 위해 대출을 소극적으로 늘릴 수밖에 없다. 총부채원리금상환비율(DSR) 적용 범위를 정책대출이나 전세대출 등으로 확대해 대출을 억제하는 방안 등도 거론된다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>