이베리아 반도서 벌어진 대규모 정전 사태

청정 재생에너지의 주파수 불안정 딜레마

풍력 발전 비중 높은 제주도 출력 제어 손실

재생에너지, 전력망 현대화 함께 투자해야

지난달 스페인과 포르투갈에서 발생한 대정전으로 재생에너지의 전력망 불안정 리스크가 수면 위로 떠오르고 있다. 이베리아반도 정전 사태의 원인이 재생에너지 구축 속도를 따라가지 못한 전력망에 있었다는 조사 결과가 발표되면서 전력망 불안정화 문제를 어떻게 해결해야 할지에 대한 각국의 고민이 깊어졌다.

주파수 일정해야 흐르는 전기…'간헐성' 재생에너지론 힘들어

유럽 에너지 기업 RWE가 운영하는 스페인 태양광 발전 시설. RWE 홈페이지

지난달 28일(현지시간) 스페인과 포르투갈에선 국가 규모의 대정전이 발생했다. 약 12시간 동안 수도 마드리드와 바르셀로나 등 대도시에서 전기가 끊겼다. 유럽 역사상 최악의 정전 사태로 기록될 전망이다. 당국이 조사에 착수한 결과 스페인 도시 그라나다에 위치한 변전소가 정전의 발단이었음이 밝혀졌다. 정전이 발생했는지도 파악됐다. 당국은 정전 발생 전 전기의 주파수가 갑자기 뚝 떨어졌음을 인지했다고 전했다.

송전망의 전기가 흐르려면, 주파수가 일정해야 한다. 만일 전기의 주파수에 갑자기 거대한 변동이 생기면 전력망이 망가지며 송전도 끊긴다. 송전망 운영 기업(한국의 경우 한국전력)이 항상 전기의 주파수를 일정하게 관리하는 이유다. 전기 수요가 높아지면 예비 발전소를 더 가동하고, 반대로 공급이 높으면 일부 발전소에 가동 중단을 지시하는 방식이다.

국가 전력망의 발전기가 가스, 석탄 등 화력발전으로 구성됐다면 이런 관리가 비교적 쉽다. 이들은 연료를 주입해 출력을 조절할 수 있는 이른바 '급전(給電) 발전원'이기 때문이다. 하지만 재생에너지는 햇살, 바람의 강약에 따라 발전 강도가 달라지는 '간헐성 발전원'이다. 이 때문에 재생에너지 발전 비중이 과반(50.3%·2023년 기준)인 스페인은 갑작스러운 환경 변화가 주파수 불안정으로 이어질 위험을 안고 있다.

앞으로 겪게 될 재생에너지 딜레마, 제주서도 조짐 포착돼

제주 비양도 앞바다에 설치된 풍력발전기. 박창원 기자

이베리아반도 대정전으로 재생에너지의 전력망 불안정 우려가 회자되고 있다. 국내에서 재생에너지 발전 비율이 가장 높은 지역은 제주(2023년 기준 18.17%, 한국 평균의 2배)다. 국내에서 출력 제어 지시가 많은 곳 중 하나다.

간헐성 발전원은 임의로 전기 생산량을 조절할 수 없지만, 대신 주파수가 위험해질 땐 '출력 제어'로 대응할 수 있다. 출력 제어는 발전원을 송전망에서 강제로 차단하는 지시로, 전기 생산량이 너무 많아져 더는 송전망이 감당할 수 없을 때 시행하는 긴급 조처다. 제주 지역의 2015년 출력 제어는 3회에 불과했으나, 2018년엔 15회, 2019년에는 46회, 2023년에는 181회로 폭증했다.

출력 제어로 잃은 전기는 결국 누군가가 감당해야 할 비용이다. 한전은 2023년부터 2034년까지 제주 출력 제어로 인해 누적 1조2600억원의 수입 손실이 발생할 것으로 추산한 바 있다.

에너지 전환, 송전망 보강 함께 이뤄져야 의미 있어

비록 재생에너지는 전력망 불안정화라는 딜레마를 불러오지만, 해결책도 있다. 바로 송전망 보강이다. 예를 들어 갑작스럽게 햇살·바람이 강해져 특정 지역의 재생에너지가 넘쳐난다면, 초고압직류송전(HVDC) 케이블로 전기를 다른 지역까지 옮기거나, 2차 전지 전기저장장치(ESS)에 잠시 저장해 두면 해소된다. 반대로 재생에너지 발전이 뚝 떨어졌을 때도 ESS의 전기를 개방해 전력망을 안정화할 수 있다.

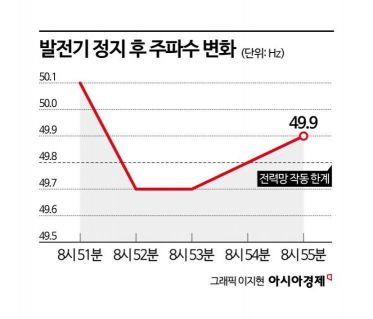

지난 3월14일(현지시간) 영국에서도 2GW 규모 발전량 손실로 인해 주파수가 급변하는 일이 벌어졌다. 스페인과는 달리 전력저장시설(ESS)이 발달한 영국 전력망은 2분 만에 전력망 작동 한계 주파수인 49.8헤르츠(Hz)를 복원해 아무 이상 없이 운영을 이어나갔다. 자료 출처:모도 에너지(Modo energy)

유럽은 지난 3월14일에도 이베리아반도 대정전 수준의 주파수 변화를 경험한 바 있다. 당시 영국 전력망은 2기가와트(GW)의 전기가 갑자기 사라지며 주파수가 급락했는데, 스페인과 달리 영국에선 ESS와 수력 배터리가 긴급 가동되며 순식간에 주파수를 다시 안정화했다. 덕분에 영국 전력망은 아무 탈 없이 송전을 이어나갈 수 있었다.

결국 스페인 대정전의 진짜 원인은 '재생에너지 구축 속도를 따라가지 못한 전력망'에 있었던 셈이다. 블룸버그 통신은 지난 3일 "스페인은 지난 5년간 유럽에서 전력망 투자에 가장 미흡했던 국가였다"며 "유럽 대부분 국가의 재생에너지와 전력망 투자 비중이 10:7이었던 것에 반해, 스페인에선 10:3에 불과했다"고 지적했다.

한편 제주는 재생에너지 비중이 더 높아질 미래에 대비해 전력망 투자에 나선 상태다. 제주에서 육지로 향하는 HVDC 연계선은 총 2줄인데, 앞으로 제3 연계선을 구축해 송전 용량을 높일 방침이다.

제주의 과잉 재생 에너지는 오히려 새로운 산업 양성 기회가 될 수도 있다. 넘쳐나는 전기를 청정 수소 생산에 할애할 수 있기 때문이다. 이미 제주는 2022년 4월부터 오는 2026년 3월까지 총 48개월 동안 그린 수소(재생에너지로만 생산한 전기분해 수소) 생산 실증 사업에 620억원을 투자했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>