동남아 진출 국내은행 성과 이어져 긍정적

다만 최근 현지 경기 나빠져 자산 건전성 강화할 필요

국내 은행의 동남아시아 진출이 이어지고 있지만 최근 베트남과 캄보디아 등에서 부실 대출 규모가 늘어나는 등 건전성 이슈가 부각되고 있어 은행들이 자산건전성 관리에 나서야 한다는 경고가 나왔다.

동남아 진출 국내은행 성과 이어져 긍정적

10일 하나금융연구소의 '동남아 주요국 은행의 부실채권 현황 및 시사점' 보고서에 따르면 국내은행 해외점포의 총자산 2102억달러(2023년 말 기준) 중에 가장 큰 규모인 555억달러(26.4%)가 동남아시아에 집중됐다. 국내 은행의 동남아시아 총자산은 2021년 477억달러에서 2022년 540억달러, 2023년 555억달러로 매년 증가하는 추세다.

총자산이 늘어난 만큼 동남아시아에서 버는 돈도 증가했다. 국내 은행이 동남아시아에서 벌어온 당기순이익은 2022년 1억5300만달러에서 2023년 4억8000만달러로 크게 뛰었다. 미국의 경우 2023년 당기순이익이 500만달러에 불과했고, 중국은 1억3500만달러, 일본도 1억3400만달러에 그쳤다.

동남아시아 국가 중에서도 베트남과 캄보디아, 싱가포르에서 수익성이 좋았다. 특히 베트남의 경우 2023년 당기순이익이 3억3000만달러로 미국과 중국을 합친 것보다 2배 이상 많았다. 캄보디아 점포의 자산 규모는 중국이나 영국, 일본 등에 비해 적지만 당기순이익은 1억4500만달러에 달해 높은 수익성을 보였다.

다만 인도네시아 해외점포의 경우 부실자산이 많은 부코핀은행을 인수한 KB국민은행의 경영실적 악화가 이어지면서 순손실 규모가 확대됐다. KB국민은행은 2018년 인도네시아 부코핀은행을 인수(현재 지분 67%)한 이후 지난 5년간 우리 돈으로 1조1625억원에 달하는 누적 순손실을 기록 중이다.

장혜원 하나금융연구소 수석연구원은 "동남아시아의 성장성과 시장 접근성 등에 주목한 국내 은행들이 일찍부터 현지 진출에 공을 들인 결과 양호한 실적이 발생하고 있다"며 "국내은행의 동남아 지역 점포 수는 10년 전에 비해 2.5배 늘었고, 자산 규모는 6배 가까이 증가하는 등 투자를 가속화하고 있다"고 설명했다.

최근 현지 경기 나빠져 자산 건전성 강화할 필요

다만 장 수석연구원은 최근 들어 베트남과 캄보디아 등 우리 은행들이 적극적으로 진출한 나라에서 부실채권(NPL) 증가 등의 문제가 발생하고 있다고 지적했다. 베트남 현지 은행의 부실채권 비율은 2021년 이전까지 2% 미만이었으나 2022년 말 이후 급격하게 상승해 작년 상반기 5% 가까이에 근접했다. 베트남 은행권 부실대출 증가는 팬데믹 이후 금리 상승에 따른 주택수요 위축이 건설, 부동산업 부진으로 이어져 관련 업체가 자금조달에 실패한 것이 주요 원인이다.

캄보디아 은행의 부실채권 비율은 2022년 3%를 넘긴 후 작년 상반기 6.3%까지 상승했으며 부실대출 규모도 전년 대비 2배 가까이 증가했다. 2020년 이후 주택시장 호황으로 확대된 부동산 담보대출이 2023년부터 중국 투자가 감소하며 부실화됐기 때문이다.

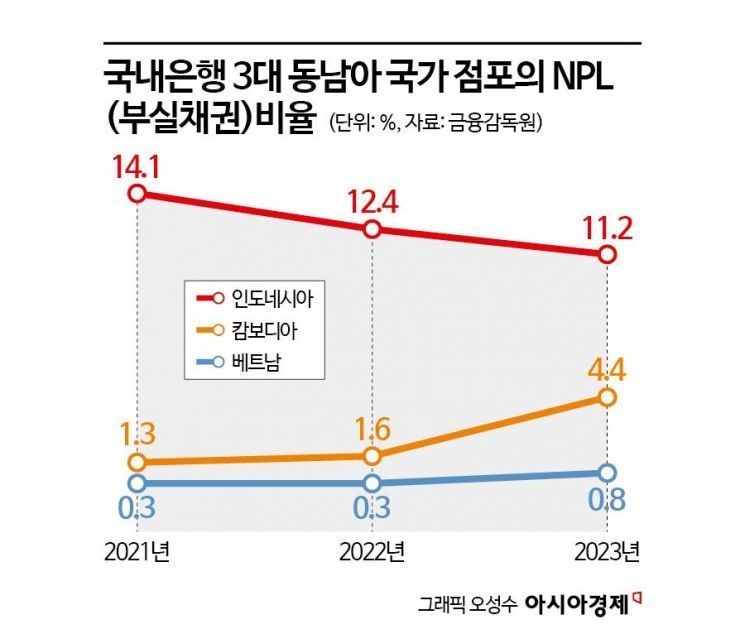

동남아에 진출한 국내은행의 NPL 비율도 상승세다. 베트남에 진출한 국내은행의 NPL 비율은 2022년 0.3%에서 2023년 0.8%로 2배 넘게 상승했다. 국내은행 캄보디아 점포의 NPL 비율은 2022년 1.6%에서 2023년 4.4%로 3배 가까이 상승했으며, 일부 은행 점포의 NPL 비율은 10%를 초과한다. 캄보디아에 진출한 국내 은행들의 부실 대출 규모가 전반적으로 증가한 가운데 상대적으로 소매업 비중이 높은 은행의 NPL 비율이 급상승했다는 분석이다.

장 수석연구원은 "동남아에 진출한 국내 은행들은 최근 부실 확대 요인 등을 감안해 여신 포트폴리오 재정비 등 자산 건전성 관리에 집중할 필요가 있다"며 "교역 증가, 물가 안정 등 거시경제 여건 개선에도 불구하고 베트남과 캄보디아의 부동산 경기 부진이 이어지고 있어 현지 진출 국내 은행들은 부동산, 건설 부문과 소매업 여신에 대한 건전성 관리를 강화해야 한다"고 주장했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>