대한민국의 삶 어떻게 변했나

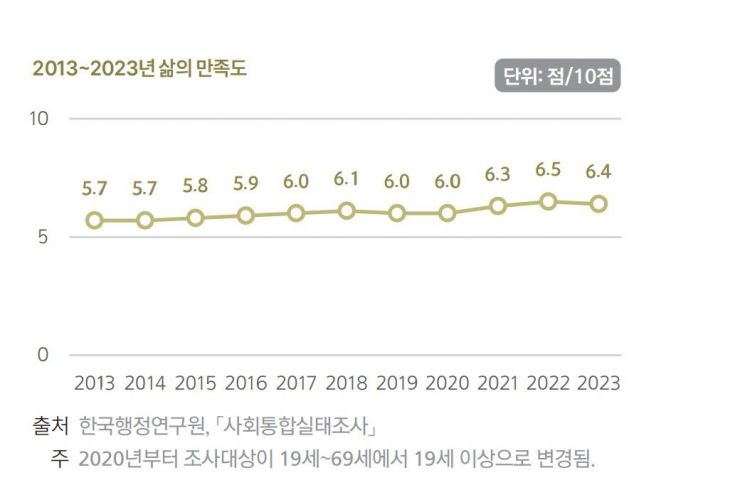

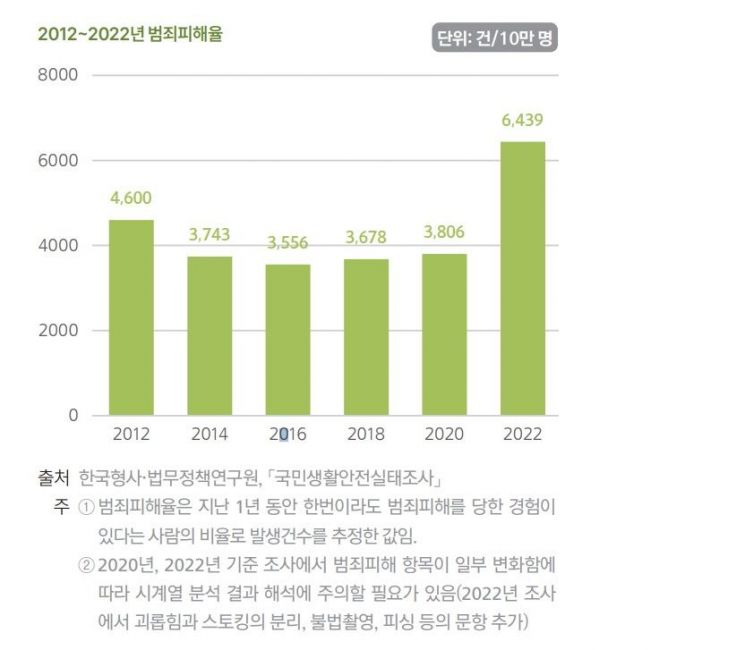

한국인들의 삶에 대한 만족도가 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 최하위권에 머문 것으로 나타났다. 시민들이 정치에 참여해 영향력을 행사하는 정치적 역량감은 개선세를 보였지만 자살률은 늘었고 범죄피해율도 역대 최고치를 기록했다.

6.06점…OECD 평균 6.69점에 한참 못 미쳐

24일 통계청이 발표한 '국민 삶의 질 2024 보고서'에 따르면 한국인의 삶 만족도는 2021~2023년 평균 6.06점으로 OECD 평균(6.69점)을 크게 밑돌았다. OECD 회원국 38개국 가운데 33위다. 한국보다 삶의 만족도가 낮은 곳은 포르투갈, 헝가리, 그리스, 콜롬비아, 튀르키예 등이었다. 핀란드가 7.74점으로 가장 높았다. 삶의 만족도는 객관적 삶의 조건에 대한 개인들의 주관적 만족 정도를 보여주는 지표로 0~10점으로 측정한다.

삶의 만족도는 소득수준이 낮을수록 낮게 나타났다. 가구소득 100만원 미만 저소득층의 삶의 만족도는 5.7점인데 100만~200만원 미만에서는 6.1점으로 더 높았다. 500만원 이상은 6.6점으로 100만원 미만과 비교해 0.9점 더 높았다. 직업별로도 전문관리직과 사무직은 모두 6.7점인데 농림어업은 6.1점, 기능노무직은 6.3점으로 낮았다.

전체 11개 영역 중 환경과 관련된 지표들의 개선세가 뚜렷했다. 대기질에 대한 만족도는 2024년 42.8%로 2022년보다 0.5%포인트 증가했다. 같은 기간 1인당 도시공원 면적은 12.6㎡로, 전년 대비 0.3㎡ 증가했다.

1인당 도시공원 면적은 2001년 5.3㎡에서 증가 추세를 보여 2008년 10.3㎡까지 증가했다. 2009년 8.1㎡로 감소한 이후 2015년까지 8㎡ 후반의 비슷한 면적을 유지하다 2016년부터 9㎡대에 진입한 이후 증가 추세다.

시민 스스로 자신의 행동이 정치 과정에 영향을 줄 수 있다고 믿는 정치적 역량감은 2023년 17.6%로 전년 대비 2.4%포인트 늘었다.

반면 실업률과 자살률은 늘었다. 지난해 실업률은 2.8%로 전년 대비 0.1%포인트 상승했다. 성별 실업률을 보면 남자 2.8%, 여자 2.9%로 여자가 약간 높은 수준이며, 남녀 모두 전년 대비 실업률이 상승했다.

연령별로 보면 15~19세의 실업률이 7.2%로 가장 높고, 20~29세의 실업률은 5.8%로 그다음으로 높게 나타나는 등 한창 일할 나이의 청년층 실업률이 높았다.

자살률은 2023년 인구 10만명당 27.3명으로 전년 대비 2.1명 증가했다. 자살률 2011년 31.7명으로 가장 높은 수치를 기록한 이후 감소세를 보였으나 2017년 이후 다시 소폭 증가하는 추세다.

범죄 피해 문제도 심각해진 것으로 나타났다. 범죄피해율은 2022년 인구 10만명당 6439건으로, 2020년(3806건) 대비 급격히 증가했다. 범죄피해율은 관련 통계 집계 이후 가장 크게 증가했는데 이에 대해 통계청은 "2022년 조사에서 괴롭힘과 스토킹의 항목이 분리되고, 불법촬영과 보이스피싱 등의 항목이 추가되면서 범죄피해율 증가에 영향을 미친 것으로 보인다"고 분석했다.

월급쟁이 한 달 157시간 일하고 355만원 벌어

우리나라 근로자의 2023년 월평균 임금은 355만5000원, 월간 총 근로시간은 157.6시간으로, 1년 전보다 임금은 줄고 근로시간은 늘어났다.

임금근로자의 소비자물가지수를 고려한 월평균 임금(실질금액)은 355만4000원으로 전년보다 3만8000원 감소했다. 월평균 임금은 2011년 이후 꾸준히 증가하다가 최근 감소세로 돌아섰다. 2021년 359만9000원에서 2022년 359만2000원으로 소폭 감소했고, 2023년에는 355만4000원으로 전년 대비 3만8000원 감소했다.

같은 기간 근로시간은 157.6시간으로 전년 대비 2.7시간 늘었다. 근로시간은 2006년 193.4시간에서 2019년 152.4시간까지 감소 추세를 이어오다가, 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 기간인 2020년에서 2021년 사이 163~164시간으로 소폭 증가했으나 2022년에 다시 154.9시간으로 감소했다.

통계청 관계자는 "근로시간은 보통 조사 대상 기간의 근로일수에 영향을 받는데, 2020년과 2021년의 월력상 근로일수(6월)는 22일로 전년 대비 3일이 증가했고, 2022년과 2023년에는 각각 20일과 21일로 근로일수와 근로시간은 비슷한 추세를 보인다"며 "근로일수에 따라 증감을 반복하기는 하나 근로시간은 전반적으로 감소 추세"라고 설명했다.

세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>