달러예금 하루 사이 4~6조원 들락날락

환율 변동성 커지고 개인 거래 늘어난 영향

변동성 확대는 안정성에 취약

은행별 외화 LCR은 사상 최대치…적극 관리한 영향

고환율에 국내외 정치·경제 불확실성이 커지면서 국내 시중은행의 달러예금 잔액도 요동치고 있다. 하루 이틀 사이에 조단위의 돈이 들어왔다가 빠져나가는 등 변동성이 커졌다. 달러를 포함한 외화예금은 민간이 쌓는 '외환보유고'로 불릴 정도로, 안정적인 관리가 요구된다. 은행들은 시장 상황이 급변할 가능성이 커진 만큼 여유 곳간을 늘리는 중이다.

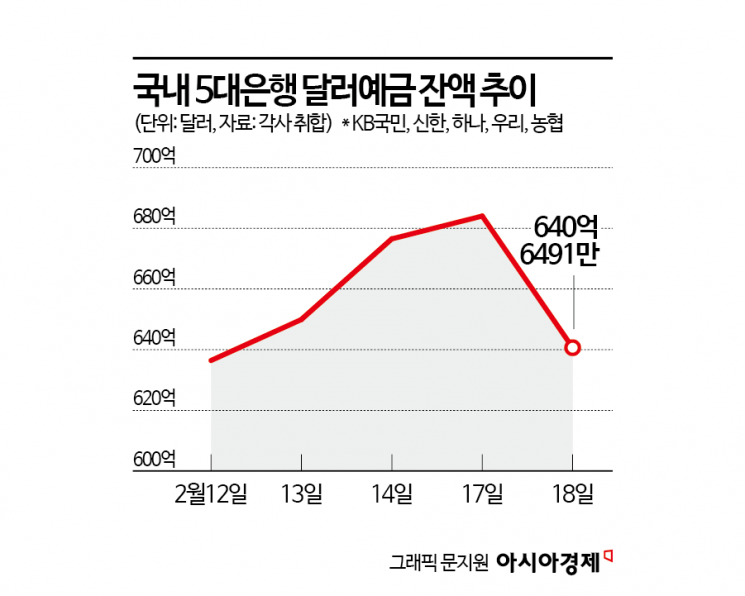

21일 금융권에 따르면 국내 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난 18일 기준 달러예금 잔액은 총 640억6491만달러로 집계됐다. 전날인 17일 684억331만달러였다는 점을 고려하면, 하루 사이에 43억3840만달러가 빠져나갔다. 이날 기준 한화로 환산하면 약 6조2000억원 수준이다.

4일 전에는 정반대의 상황이 연출됐다. 이달 들어 13일까지 630억~640억달러에서 오르락내리락하던 예금 잔액이 14일 하루 만에 676억5207만달러까지 뛰었다. 하루 사이 한화 기준 4조원가량이 유입된 것이다. 시장에서는 미국 공휴일인 프레지던트 데이(현지시간 17일)를 앞두고 달러 매수세가 더 강하게 나타난 것으로 봤다.

달러예금 변동성이 커진 것은 기본적으로 환율 변동성이 커진 데 기인하는 것으로 보인다. 기본적으로 달러예금은 법인(기업)과 개인의 비율이 8대2 비중을 보인다. 기업은 주로 외화자금을 넣어두는데, 지난해 환율 급등락이 심해지면서 달러로 결제하는 수출·입 기업의 대응에 따라 달러예금 잔액도 출렁였다.

원·달러 환율 등락에 따라 매도와 매수를 반복하는 개인의 환테크 기조도 강해졌다는 분석이다. 한 시중은행 관계자는 "환테크, 미국 주식투자 등으로 인해 달러를 다루는 개인이 늘었고 접근성도 좋아졌다"며 "환율 움직임에 따라 차익을 실현하려는 수요와 매입을 하려는 이들이 몰리면서 예측이 어려운 변동성을 키우고 있는 것으로 보인다"고 말했다.

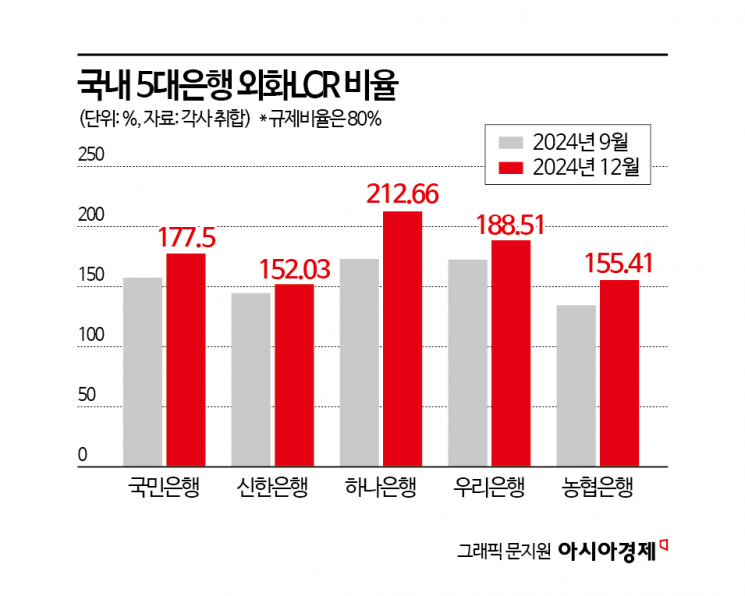

달러 등 외화예금은 외환시장에서 '민간 방파제' 역할이 될 수 있기 때문에 관계 당국도 그 추세를 예의주시하고 있다. 정부는 외화 유동성커버리지비율(LCR)을 통해 은행별로 외화예금의 안정성을 관리한다. 외화 LCR은 당장 유동 가능한 현금 보유량을 나타내는 기준이다. 시스템 위기 상황에서 30일간의 외화순현금유출을 감내할 수 있을 만큼 유동성 자산을 쌓아놔야 하는 비중을 말한다. 정부가 규제한 기준은 80%를 넘겨야 한다는 것이다.

은행들은 적극적으로 외화 LCR를 관리하고 있다. 지난해 12월 기준 ▲하나은행 212.66% ▲우리은행 188.51% ▲국민은행 177.5% ▲농협은행 155.41% ▲신한은행 152.03%로, 규제비율 대비 넉넉하게 비율을 올려놨다. 지난해 9월말과 비교해 모두 비율이 올랐으며, 하나은행은 2017년 집계 이후 처음으로 200%를 넘겼다. 외국환 거래량이 다른 은행보다 많다 보니 선제적인 관리에 나선 것으로 보인다. 거래량이 많으면 시장 변동성에 더욱 취약할 수 있기 때문이다. 한 시중은행 관계자는 "외화거래가 과거보다 늘었는데, 최근 시장 환경은 환율이나 정치·경제적 상황이 불안정하다 보니 이를 방어하기 위해 유동성 비율을 안정적으로 유지하려고 노력 중"이라고 말했다.

여유로운 곳간 사정에도 외화예금을 계속 늘리려는 추세다. 한 시중은행 관계자는 "외화유동성이 외화채권이나 차입금 의존 비중이 높아 늘릴 필요가 있다"며 "입출금이 자유로운 상품이 대부분이다 보니 저렴하게 외화조달도 할 수 있고, 환전이 동반되기 때문에 비이자수익도 늘릴 수 있다. 외화예금 증가는 은행에도 나쁠 게 없는 상황"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>