'연내 DTx 시대 열릴 것' 기대감 속

건강보험 적용 안 되면 상용화 어려워

환자 참여·의료진과 기관 수용도 등

난관들 해결해야

1일 서울 서초구 더케이호텔 서울에서 열린 '디지털 치료제(DTx) 해외진출 전략 세미나'에서 참석자들이 토론을 진행하고 있다./ 사진=이춘희 기자 spring@

[아시아경제 이춘희 기자] 이르면 올해 최초의 국산 디지털치료제(DTx)가 나올 것으로 전망된다. 본격적으로 DTx 시대가 열릴 것으로 기대를 모으고 있지만 식품의약품안전처의 인허가라는 벽을 넘더라도 이후 보험 급여화와 상용화 과정 등에서 아직 다양한 난관을 넘어야 하는 만큼 이에 대한 철저한 대비가 이뤄져야 한다는 지적이 나왔다.

2일 관련 업계에 따르면 전날 서울 서초구 더케이호텔 서울에서 한국보건산업진흥원·한국스마트헬스케어협회 주관으로 열린 ‘디지털 헬스케어 글로벌 역량강화 세미나’에서는 DTx의 인허가와 급여화, 해외 진출 등을 둘러싸고 다양한 의견이 오갔다.

건강보험 급여화가 최대 관건

현재 개발 중인 DTx 중 식약처로부터 임상시험계획을 승인받은 것은 총 13개에 달한다. 이 가운데 웰트, 뉴냅스, 라이프시맨틱스, 에임메드, 하이 등이 최종 임상인 ‘확증 임상’ 단계를 밟고 있어 이르면 연내에 1호 DTx가 나올 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다. 산업계에서는 ‘치료제’로 통용되지만 식약처는 DTx를 ‘의학적 장애나 질병을 예방·관리·치료하기 위해 환자에게 근거 기반의 치료적 개입을 제공하는 소프트웨어 의료기기(SaMD)’로 정의한 상태다. 의약품으로 읽히는 치료제와 달리 DTx를 의료기기로 보고 ‘디지털 치료기기’로 용어까지 설정한 것이다.

김영 사이넥스 대표는 이에 대해 "기본으로 돌아가야 한다(Back to Basics)"고 강조하면서 식약처 인허가의 문턱을 넘기 위해서는 의료기기라는 점에 주목해야 한다고 강조했다. 김 대표는 "많은 DTx 개발 업체가 의료산업이 아닌 소프트웨어적 배경을 두고 있어 막막한 심정"이라면서도 "의료기기 여부, 의료기기 내 분류, 임상시험 등을 제대로 갖추고 식약처에 지속해서 문의해야 한다"고 해결책을 제시했다.

식약처의 허가를 받더라도 여전히 넘어야 할 문턱은 많다. DTx 역시 상품인 만큼 판매를 통해 수익 창출이 이뤄져야 한다. 하지만 국민건강보험이라는 강력한 공보험 체계가 자리 잡은 한국은 사실상 건강보험이 단일 구매자에 가깝다. 사보험 위주로 운영되면서 개별적으로 직장 보험에 대한 기업간거래(B2B) 영업이 가능한 미국 등과 달리 급여화라는 문턱을 넘지 못하면 상용화는 어렵다.

건강보험심사평가원도 이를 고려해 DTx의 건강보험 적용에 대한 가이드라인을 올해 안에 제시할 준비를 서두르고 있다. 관련 연구를 진행하고 있는 심보람 심평원 부연구위원은 "건강보험 입장에서는 한정된 재원으로 전 국민에게 정책을 펼쳐야 한다"면서 "기술적 가치를 충분히 인지하고 있지만 급여화할 만한 가치가 있는지, 어떻게 가치를 평가할지에 초점을 맞추고 있다"고 설명했다.

현재로서는 DTx에 대한 급여 결정 여부는 한국보건의료연구원(NECA)에서 진행하는 ‘신의료기술 평가’를 거쳐야 할 가능성이 크다. 기존에 없던 기술인 만큼 안전성·유효성을 확인하는 또 다른 절차를 거쳐야 하는 것이다. 심 연구원은 "이 중 혁신의료기술 트랙을 통해 임상에서 유효성을 입증하는 방식을 고려하고 있다"며 "본인부담률 90% 수준으로 예비등재를 해 조기 진입을 시키고 이후 정식 등재에서는 더욱 엄격히 보는 방안을 검토하고 있다"고 전했다.

치료 효과 내려면 수용도 높여야

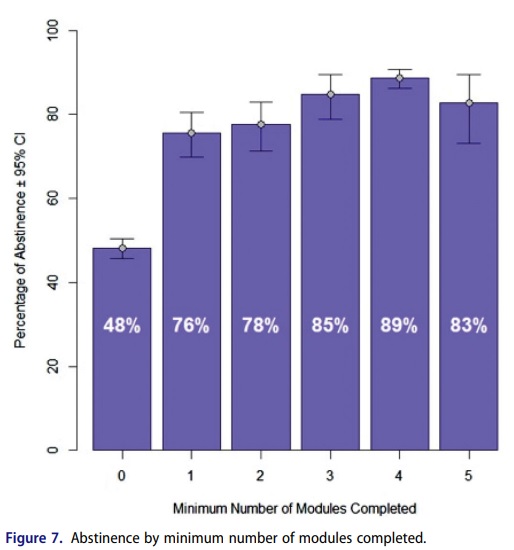

급여화 이후에는 ‘실제 세계(Real World)’라는 문제도 극복해야 한다고 참석자들은 지적했다. 현재 개발 중인 DTx는 대부분 인지중재치료(CBT) 형태로 이뤄진다. 다양한 환자들의 참여를 통해 치료가 이뤄지는 만큼 환자들이 높은 수준으로 장기간 참여할 수 있도록 하는지에 치료 성패가 달려있다. 실제로 미국 식품의약국(FDA)에서 최초로 승인을 받은 DTx인 페어 테라퓨틱스(Pear Therapeutics)의 ‘리셋(Reset)-O’의 경우 얼마큼 과정을 수료했는지에 따라 치료 효과가 48%에서 89%까지 차이가 난다는 결과가 발표되기도 했다.

페어 테라퓨틱스(Pear Therapeutics)의 '리셋(Reset)-O'의 모듈 수료 횟수별 치료효과. /이미지 출처=CMRO 저널

심 연구원은 "DTx는 처방 후 환자가 사용하는 방식이어서 참여도에 따라 치료 효과가 달라질 수 있다"며 "급여 결정 시 DTx의 사용성을 평가할 필요성에 대해서도 고민하고 있다"고 말했다. 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) DTx를 개발하고 있는 민정상 이모티브 대표도 "게임 형태의 DTx를 개발한 것은 사용성을 고민한 결과"라며 "DTx는 장기간의 상호작용이 필요한 만큼 ADHD 아동의 일상생활을 깨지 않고 접근 가능한 수단을 택했다"고 했다.

어디까지나 처방 의료기기라는 점에서 의료진과 기관들이 DTx 처방에 대한 수용도를 고민해야 한다는 의견도 나왔다. 전홍진 삼성서울병원 정신건강의학과 교수는 "DTx는 의사가 처방하고 싶다고 할 수 있는 게 아니고 병원과 회사가 협약을 해서 코딩이 이뤄져야 처방할 수 있다"면서 "병원과 의사에게 수가 등 수입이 없이 DTx 개발사만 수입을 가져간다면 처방을 할 이익이 없다"고 지적했다. 심 연구원은 "기본 진찰료와 DTx로 발생하는 교육 상담료를 의료행위 수가로 고민하고 있다"며 "추가적 수가 개발에 대해서도 보고 있다"고 덧붙였다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>