임대인 국세 체납시 보증금은 후순위로 밀려

전셋값 폭등에 눈물 전세사기에 피눈물

<아시아경제 자료사진>

서울 강서구 마곡지구에 직장이 있는 A씨(34)는 2020년 초 강서구 화곡동으로 이사를 하면서 2억4000만원에 빌라 전세계약을 했다. 입주 후 불과 반년이 되지 않아 집주인이 바뀌었지만 전입·확정일자 신고를 마쳤고 등기부도 이상이 없는 상태라 별다른 걱정이 없었다. 이후 신혼집을 마련을 위해 계약을 예정대로 종료하고 보증금을 반환받으려는데, 집주인은 "보증금을 더 받지는 않을테니 재계약을 하자"고 했다. 그러면서 "해당일에는 보증금을 돌려줄 수 없다"고 했다. A씨는 시세를 확인하고는 말로만 듣던 ‘깡통전세(전세가격이 매매가격보다 높은 현상)’에 자신이 해당한다는 것을 알게 됐다. 전세가격이 매매가랑 거의 같은 상황이어서 세입자가 구해질리 없었던 셈이다.

A씨의 사례처럼 ‘깡통전세’는 전세사기의 가장 대표적인 유형이다. 임대인은 임차인의 전세보증금을 활용해 자기자본을 최소화하고, 높은 부채비율로 주택을 취득한다. 그러나 전세가격이 매매가격과 근접하거나 더 높아진 상황에서 후속 세입자가 쉽게 구해질리 없다. 결국 임대인은 보증금을 상환할 수 없다며 악의적으로 반환을 거부하는 것이다.

임차인이 임대차계약법에 미숙한 점을 활용한 사기 사례도 많다. 전월세 계약을 체결한 뒤 전입 당일 소유권을 제3자로 바꿔 보증금을 편취하는 경우다. 주택임대차보호법상, 임차인의 대항력과 우선변제권은 ‘전입 당일’이 아닌 ‘전입 다음날’ 발생한다는 점을 악용한 것이다. 즉 전입신고 날에 임차인의 대항력이 생기기 전, 보증금 반환 능력이 없는 다른 사람에게 주택을 매매함으로써 새로운 세입자는 보증금을 청구하더라도 대항력이 발생하기 전 주인이 바뀌었기 때문에 돈을 돌려받을 길이 없는 셈이다.

임대인이 체납한 세금을 임차인이 자신의 보증금으로 사실상 대납하는 황당한 경우도 발생한다. 임대인이 종합부동산세 등 체납사실을 숨기고 임대차 계약을 진행하고 해당 주택이 공매로 넘어가면 세입자는 보증금을 일부 또는 전부를 못 받을 수 있다. 임차인이 전입신고와 확정일자를 받았다고 하더라도, 이보다 먼저 체납한 세금이 있으면 순위가 밀려나게 된다. 국세기본법에상 국세는 다른 채권에 우선해 징수된다. 현행 표준계약서상 집주인의 체납 사실을 알리도록 하고는 있으나 ‘의무’가 아닌 ‘권고’라서 대부분의 집주인이 세입자에 관련 사실을 알리지 않는다.

이 세 가지 유형은 부동산 시장에서는 물론 국토교통부와 HUG에서도 최근 급증하는 주요 전세사기 유형으로 꼽고 있다. 전세사기를 예방하기 위해서는 발품 못지 않게 ‘손품’을 팔아야 한다고 전문가들은 조언한다. 서류를 뒤척이는 것은 물론 사기 유형을 미리 검색·파악해서 조심스럽게 접근해야 한다는 것이다.

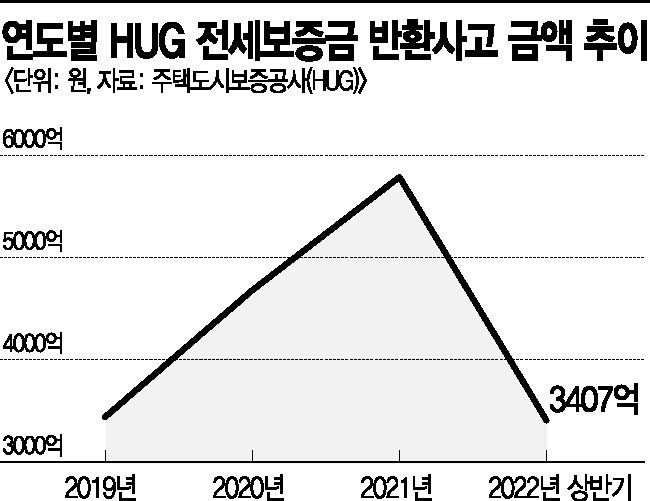

먼저 깡통전세 예방을 위해서는 등기부등본을 수시로 확인하고, 확정일자·전입신고를 서두르는 것이 필수다. 전세보증금 반환보증보험에 가입하는 것도 기본이다. HUG나 SGI서울보증에 보증 가입을 하면 추후 문제 발생 시에도 보증금 회수가 가능하다. 이들 기관도 계약 과정에서 서류를 검토하기 때문에 등기상 문제점을 교차 점검하는 효과도 있다.

체납 관련 보증 사고는 전세 거래 시 임대인의 국세완납증명서·지방세완납증명서를 요구하면 예방이 가능하다. 집주인이 증명서를 임차인에게 보여줄 의무는 없지만, 그런 일이 발생한다면 다른 매물을 알아보는 편이 좋다. 또 세금 체납은 등기부 등본에 2~3개월 늦게 공시된다는 점에 유의해야 한다. 당장 등기부 등본을 떼어봐도 깨끗한 경우가 있기 때문에 등기부 등본만 믿어선 안 된다. 집주인과 협의해 여러 특약사항도 계약서에 삽입하는 편이 좋다. 가령 ‘집주인 명의가 바뀔 경우 전세 계약을 해지한다’, ‘보증보험 반려 시 계약은 없는 것으로 한다’는 식이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>