3년전 학폭으로 16살 꽃다운 나이 마감한 딸 아버지 인터뷰

끔찍한 고통 여전히 현재 진행 중…'극단적 선택 시도'까지

피해자 중심의 실효성 있는 학폭 매뉴얼 절실

인천 미추홀구의 한 중학교에 다니던 A(당시 16)양이 학교 폭력에 시달리다 뛰어내려 스스로 목숨을 끊었다. 피해 학생 아버지는 딸의 교복 입은 모습이 담긴 사진을 사진형 목걸이에 담아 늘 함께하고 있다. 사진=한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr

단독[아시아경제 한승곤·김초영·김소영 기자] "제가 어떤 말씀을 드리는 것이 좋을까요. 우리 가족은 여전히 고통스럽습니다."

2018년 7월 인천 미추홀구에 있는 한 중학교에 다니던 A(당시 16)양이 아파트 3층 자신의 방에서 뛰어내려 스스로 목숨을 끊었다. 피해 학생은 생전 성폭력 등 집요하고 잔혹한, 그리고 끔찍한 학교 폭력에 시달렸다. 사건이 알려지고 언론에 보도되면서 가해자들은 재판에 넘겨져 죗값을 치르고 있다.

그러나 사건은 끝나지 않았다. 현재진행형이다. 유족은 살아 있어도 사는 것이 아닌 매일 고통 속에 살고 있다. 피해 가족들의 입에서는 형식적인 학교의 대응과 우리 사회의 안전망이 촘촘하지 못하다는 지적이 나오고 있다. 3년 전 학교 폭력으로 한순간 딸을 잃은 아버지를 어렵게 만났다. 다음은 일문일답.

-그동안 어떤 부분이 가장 답답했습니까

▲우선 학교의 안일한 대처에 분통이 터진다. 사건 발생하고 고소를 진행했다. 학교 선생님에게 학교 폭력 신고 되었다고 문자를 받았다. 그래서 학교에서 알아서 잘 해결하는 줄 알았다. 계속 기다리고 있었다. 그런데 학폭 담당 선생님이 경찰 결과가 너무 무거운 사안이기에 조사 결과 나오면 그때 학교 폭력을 하겠다는 식으로 말했다.

그 뒤로 너무 연락이 없어 제가 학교 폭력 진행 상황을 묻자 "제대로 신청서를 작성해서 내야 접수가 된다"고 말해 그제야 학교 폭력을 신고했다. 저의 문제만 놓고 얘기하는 것이 아닌 우리 사회 '학교폭력대책자치위원회'(학폭위) 대응 전반적인 매뉴얼을 다시 점검해야 한다.

피해 학생 아버지가 아시아경제 취재진을 만나 그간의 심경을 털어놓고 있다. 사진=한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr

-구체적으로 학폭위에 어떤 부분이 힘들게 했습니까

▲조사 과정에서도 불공정하다고 느꼈다. 저희 딸이 사망으로 없으니까 저희 딸 친한 아이에게 이야기하는데. 부모 입장으로, 딸이 다른 애 관련된 일에 대해 계속 불려가고, 그런 걸 좋아하는 부모가 있을지 모르겠지만, 계속 그런 상황이었다. 답답했다.

학폭위가 제대로 작동하지 않는다는 느낌을 받았다. 담당자가 계속 바뀐다. 이게 너무 힘든 게, 담당자가 계속 바뀌니까 했던 말을 계속해야 한다. 또 가해 학생들이 3개 학교에 있다 보니 학교를 상대하는 것 자체가 너무 힘들었다.

그때는 정말 법보다 주먹이 가깝다는 걸 보여주고 싶었다. '교칙이 이상하다. 잘못된 것 있지 않냐' 했지만, '문제없다'라는 답변만 받았다. 어떤 교장은 피해자 부모인 저에게 민원인이라고도 말했다.

학교의 학폭 대처에 의문을 갖고 시 교육청에 민원을 넣었지만 '문제없다' 라는 대답만 들었다. 민원을 계속 제기하자 '부분적인 절차상 문제가 있었다' 세 번째 민원제기 후 시 교육청 감사팀에서 '감사결과 문제점이 있다'고 통보를 받았다. 그러나 실제로 누가 어떤 처분을 받았는지 알 수 없다. 그리고 학교 측의 사과도 없고 그 결과를 바꾸지 않고 있다.

사실 이것 때문에 제가 너무 힘들어서 극단적 선택 시도를 한 적이 있다. 그래서 상담도 받았는데 이 정도로 학폭 피해자는 물론 가족들의 고통은 상상할 수 없다. 어떻게 학교가 이럴 수 있나.

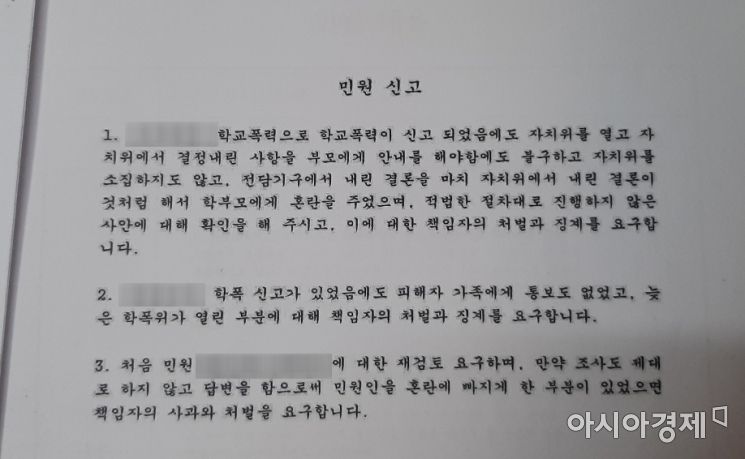

실효성 없는 학폭위 매뉴얼로 인해 제대로 된 대응이 어렵다며 피해 학생 아버지가 제출한 민원. 사진=한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr

-학폭으로 딸을 잃었다. 가해자들에게 하고 싶은 말이 있습니까

▲응징받아야 한다. 때린 사람은 기억을 못 한다. 10대 시절 한때 철없는 행동이나 실수라고 말할 수 있다. 그러나 학폭 가해자들은 실수가 아니다. 분명히 자신의 행위를 인지하고 있다. 요즘에는 더 교활해서 눈에 드러나지 않는 수준으로, 법적으로 문제가 되지 않도록 괴롭힌다. 피해자는 평생 괴로움에서 살고 있고 가해자는 두 다리 쭉 뻗고 살고 있다. 뭔가 잘못됐다.

또 하나. 학폭 관련 문제가 한계가 있을 수밖에 없다고 느끼는 건 3년 지나면 학생들이 졸업한다. 사건 관련 당사자가 없어지고 결국 공론화도 어렵다. 이렇다 보니 10년 20년 지나 피해자들이 더 이상 견디기 어려워 학폭을 고발하는 것 같다.

피해 학생이 아름다운 꿈을 꾸던 방. 사진=유족 제공

-사과나 합의 시도가 있었나요

▲제가 모두 거절했다. 처음부터 사과받을 생각도 없었고 합의도 고려하지 않았다. 제가 원하는 거 딱 하나다. 저희 딸 되돌려 놓는 거, 아무것도 바라지 않는다. 요즘 되게 무서운 게 저희 딸이 예전에는 정말 한 1초라도 생각이 안 난 적이 없는데. 요즘은 생각이 가끔 안 날 때가 있다. 그게 너무 무섭다. 잊혀진다는 게.

-긴 시간 동안 굉장히 큰 고통을 받았을 것 같습니다.

▲딸 남동생이 있는데, 너무 미안하다. 잘 챙겨주지도 못했다. 그래도 스스로 묵묵히 제 할 일 하면서 잘 버텨줬다. 너무 미안하다. 가족들 다 힘들어하고 있는데, 겉으로는 내색하지 않는다. 학폭은 피해자도 힘들지만 한 가정을 송두리째 흔든다.

댓글에 '딸 팔아서 돈 벌고 싶냐'는 말도 있는데 고소할 수 있었지만, 그냥 넘겼다. 개인적인 바람이 있다면 다시 저희 OO이 사건이 공론화되었으면 좋겠다. 사람들이 작은 관심을 가져준다면 보다 더 정확하게 사실관계가 드러나지 않을까 그런 생각을 한다. 그래서 가해자들이 자신들이 저지른 죗값을 제대로 받았으면 좋겠다.

한편 이 사건은 숨진 피해자의 아버지가 '성폭행과 학교 폭력으로 투신자살한 우리 딸의 한을 풀어주세요'라는 글을 청와대 국민청원 게시판에 올리면서 알려졌다.

1심 재판부는 지난해 2월 김 군에게 장기 6년에 단기 4년의 실형을, 강 군에게는 장기 5년에 단기 3년 6개월의 실형을 선고했다. 안 군에게는 징역 4개월에 집행유예 1년을 선고했다. 당시 재판부는 김 군 등의 죄질이 가볍지 않고, 나이 어린 피해자가 상당한 정신적 고통을 겪었던 것으로 보인다고 지적했다.

이어 같은 해 8월 항소심에도 검찰은 실형을 구형했다. 검찰은 김 군에겐 장기 8년에 단기 5년, 강 군에게는 장기 7년에 단기 5년의 징역형을 구형했다. 안 군에게는 장기 1년 6개월에 단기 1년을 구형했다. 재판부는 오는 14일 이들에 대한 항소심 선고를 내릴 예정이다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>