외화예금, 거시건전성 높여

단기차입금 줄이고 환율 변동성 줄이는 역할

경상수지 악화에 감소세 뚜렷

수출 경쟁력 강화, 장기예금 늘릴 기반 만들어야

은행 규제 풀어야 한다는 제안도

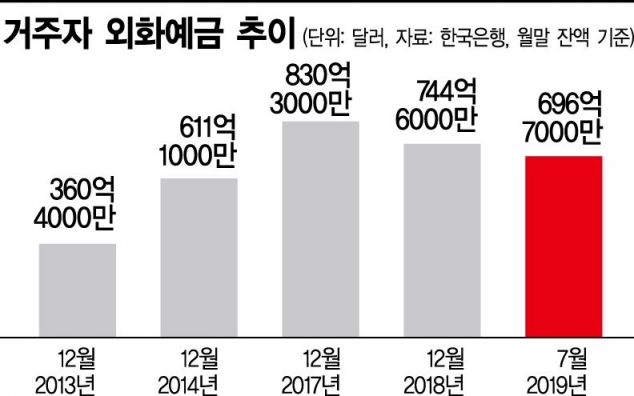

[아시아경제 심나영 기자] 외화예금 감소로 '위기 시 충격 흡수 능력'이 떨어질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 금융시장 불안정성이 커지고, 외국인 자본 유출 우려가 심화되는 현 시점에서 외화예금 감소는 한국 경제 체질이 약해진다는 경고다.

4일 '외화예금의 역할과 정책적 시사점' 보고서를 발표한 강태수 대외경제정책연구원 소속 박사는 "수출 부진이 이어지면서 앞으로 경상수지가 2010년 이후처럼 급상승하지 않을 가능성이 높기 때문에 외화예금도 크게 늘어나기 어려울 것"이라며 "민간이 자발적으로 쌓아놓는 방파제인 외화예금을 늘리기 위한 대책을 강구해야 한다"고 밝혔다.

◆한국 경제 체질 약화

우리나라 외화예금이 지난해부터 감소세가 뚜렷해진 이유는 경상수지 감소에 있다. 국회 예산정책처는 올해 우리나라 경상수지가 570억달러를 기록, 지난해(764억달러)보다 194억달러 줄어들 것으로 전망했다. 내년부터 2023년까지도 해마다 줄어 2023년에는 505억달러까지 내려갈 것으로 봤다. 경상수지가 줄면 전체 예화예금의 80%를 조달하는 기업들의 '달러벌이'가 부진해질 수밖에 없다.

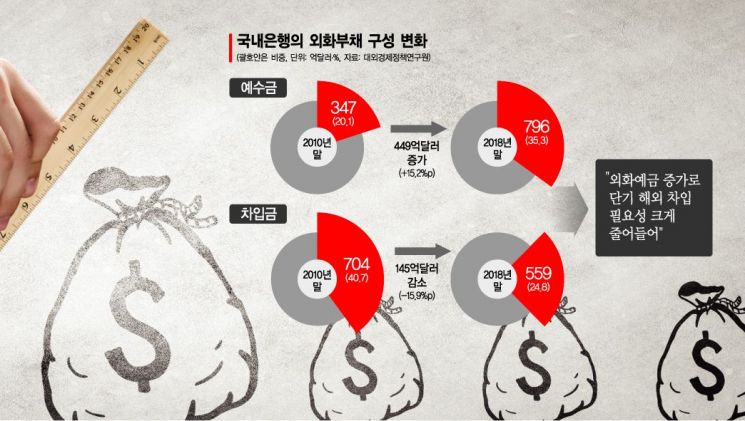

보고서는 외화예금 증가가 단기 차입금을 줄이고, 환율 변동성을 줄여 거시 건전성을 높인다고 분석했다. 이는 국내은행의 외화부채 비율을 보면 알 수 있다. 거주자 외화예금이 늘어나면서 외화부채 중 외국 은행의 국내 지점을 통한 단기 차입금 의존도는 크게 낮아졌다. 2010~2018년 국내 은행의 외화예금은 449억달러(347억달러→796억달러) 증가했다. 이 중 차입금은 145억달러(704억달러→559억달러) 감소한 반면 예수금은 449억달러(347억달러→796억달러) 늘어났다.

외화예금이 많을수록 환율 변동성도 낮아진다고 밝혔다. 원ㆍ달러 환율 상승 시에는 기업들이 외화예금을 매도해 원화로 환전, 환율 상승을 억제한다. 반대로 환율 하락기에는 기업들이 벌어들인 달러를 바로 환전하기보다 외화예금에 묵혀둘 유인이 커져 환율의 추가 하락을 막을 수 있다. 보고서는 "21개국을 조사한 결과 외환보유액이 상대적으로 낮은 국가나 기간에 외화예금이 증가하면 환율 변동성을 감소시키고 있다고 확인했다"고 밝혔다.

한국은행 고위 관계자는 "민간 외화예금은 거시 건전성을 높이는 데 필요한 만큼 가장 중요한 것은 수출 경쟁력 강화와 함께 제도 개선을 통해 대내외 환경이 녹록지 않은 상황에서도 장기예금을 중심으로 지속적으로 늘어날 수 있는 기반을 마련해주는 것"이라고 강조했다.

◆7년 전에도 정책당국 문제 제기

기획재정부와 한은도 2012년 6월 "은행이 예금을 통해 충분한 외화 자금을 조달하지 못하므로 비거주자로부터의 차입에 주로 의존하게 되고, 위기 시 급격한 자본유출의 우려가 큰 차입 의존도가 높아 대외 충격에 구조적으로 취약하게 된다"며 '외화예금 확충 방안'을 발표한 바 있다. 예금 구조가 지나치게 단기 차원에서 이뤄지는 만큼 장기 예금을 늘리고, 외화예금을 늘릴 수 있도록 은행에 인센티브를 줘야 한다는 것이 핵심 내용이었다.

강 박사는 이번 보고서에서 외화예금 확충 방안으로 '구조화 예금 상품'을 제시했다. 일반 예금 상품에 옵션을 거는 식으로, 이스라엘 등이 도입한 콜러블(Callable) 예금이 대표적인 예다. 정기 외화 상품으로 일정 기간 이후 특정 시점마다 예금을 종료(call)할 수 있는 권리를 은행에 부여한 상품이다. 예금자가 콜옵션을 은행에 판매한 것이므로 은행은 일반적인 정기예금보다 높은 금리를 예금자에게 제공할 수 있다.

한편 감소세를 보이는 외화예금과 달리 우리나라의 외환보유액은 소폭 증가했다. 한은은 지난달 말 기준 우리나라의 외환보유액이 4033억2000만달러로 전월 말 대비 18억4000만달러 증가했다고 밝혔다. 우리나라의 외환보유액은 지난해 6월 처음으로 4000억달러를 돌파한 이후 현재까지 비슷한 수준을 유지하고 있다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>