잘 때면 떠들고, 말귀는 어둡고…"AI스피커, '눈치' 더 키워야"

AI '눈치' 향상 팔 걷은 네이버, 질문 의도 파악·동어 반복 회피 기술 연구中

성장 가능성 무궁무진…기계라는 심리장벽 해소는 숙제

[아시아경제 이민우 기자] 회사원 김정한(37)씨는 인공지능(AI) 스피커의 '답답함'에 질렸다. 취침시간에 맞춰 음악을 종료하도록 예약 설정을 했지만 오히려 "예약된 시간이 됐어요. 재생을 중단할게요"라며 잠을 깨운 것이다. 급하게 명령을 내릴 경우 제대로 알아듣지 못하고 "불가능한 서비스입니다"라는 답변만 반복하는 것도 지쳤다. 김 씨는 "편리한 부분도 분명 있지만 답답한 부분도 여전히 남아 있다"며 "영화 아이언맨의 AI비서 '자비스'와 비교하자면 '눈치'가 너무 없는 것 같다"고 털어놨다.

네이버가 AI 스피커의 '눈치' 향상을 위해 손을 걷어붙였다. 지난 6~9일(현지시간) 동안 미국 뉴올리언스에서 진행된 ICLR(표현학습국제학회)에 참석해 AI비서 클로바 관련 연구를 발표한 것이다. ICLR은 올해로 7회째를 맞는 세계 최고 수준 딥러닝 관련 학회다.

네이버는 이번 학회에서 '다이얼로그WAE: 대화 반응 다양화를 위한 조건부 와서스타인(Wasserstein) 오토인코더 모델' 논문을 통해 AI스피커와의 대화 중 맥락이 끊기고 특정 문장이 반복되는 문제를 해결하기 위한 기술을 소개했다. 이 기술을 적용하면 똑같은 말을 되풀이하지 않고 보다 자연스러운 대화가 가능하다는 설명이다. 질문 의도를 보다 명확히 파악하고 응답하는 기술에 대한 연구도 발표했다. 이를 적용하면 예약, 주문, 콜센터 등에서 실질적인 자동화가 가능할 수 있을 것으로 보인다.

네이버는 3년 연속 ICLR에 참여해 연구 결과를 발표하며 AI스피커 기술 개발에 매진하고 있다. AI 스피커가 향후 다양한 서비스의 중심이 될 것이라고 보고 있기 때문이다. 이미 금융(우리은행, KB금융그룹), 자동차(도요타, 닛산), 스마트아파트(대우건설) 등과 협업을 늘려가는 것도 같은 맥락에서다. 정유신 서강대 기술경영대학원장은 "AI스피커는 가정에 꾸려지는 다양한 사물인터넷(IoT) 기기의 컨트롤타워의 역할을 하는 한편 금융, 쇼핑, 교육 등 각종 서비스의 진입통로가 될 수 있다"며 "생태계 선점 효과가 큰 만큼 각 기업들이 AI 스피커에 몰두하는 것"이라고 진단했다.

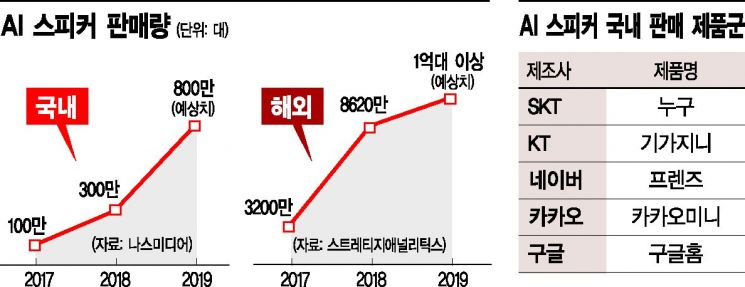

◆성장 가능성 넘쳐나는 '블루오션'=국내 AI 스피커 시장은 2016년9월 SK텔레콤이 '누구'를 내놓으며 시작됐다. 이후 업계에선 앞다퉈 AI 스피커를 출시했다. KT의 기가지니, 네이버의 '프렌즈', 카카오의 '카카오 미니' 뿐만 아니라 지난해 9월 출시한 구글의 구글 네스트 허브(과거의 구글홈) 시리즈까지 다양한 제품들이 시장에서 경쟁 중이다.

이처럼 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있지만 AI 스피커 시장은 여전히 만개하지 않은 잠재력을 품고 있다. 이미 과포화 상태인 스마트폰 시장과 달리 여전히 초기단계로 평가받는 만큼 향후 성장세는 더욱 가파를 수도 있다는 전망이 나오고 있기 때문이다. KT의 디지털 미디어렙 나스미디어는 '2019 디지털 미디어 & 마케팅 전망' 보고서를 통해 올해 국내 AI스피커의 보급 대수가 800만대에 이를 것으로 내다봤다. 지난해 300만대 보다 2.5배 이상 늘어난 수준으로, 전 가구 10곳 중 4곳은 AI스피커를 사용할 것이라는 예측이다.

글로벌 시장의 성장세도 가파르다. 시장조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 지난해 전 세계에서 팔린 AI 스피커는 총 8620만대였다. 지난해 4분기에만 3850만대가 팔렸다. 전년도 총 판매량보다도 많은 수준이다. 4분기 연말 성수기에 각종 할인행사로 AI 스피커 주문이 급증한 것으로 보인다. SA는 전 세계 6000만 가구가 최소 1개 이상의 AI 스피커를 구비할 것으로 내다봤다.

◆기계라는 심리적 장벽 넘어야=다만 아직까지 국내 AI 스피커는 자연스러운 대화를 이어가기 어려운 기술 수준이라는 평을 받고 있다. 이용자들의 불편사항도 대부분 '말이 안 통한다'는 내용이 대부분이다. 구명완 서강대 컴퓨터공학과 교수는 "아직까지 국내 AI 기술 수준으로는 이용자와 여러 번의 대화를 거치며 요구 사항을 구체화하는 것은 조금 어려운 것이 현실"이라고 설명했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"성과급으로 빚 갚는 대신 주식"…1~2월 자산운용...

"성과급으로 빚 갚는 대신 주식"…1~2월 자산운용...

'기계와의 대화'를 자연스러운 일상으로 안착시켜야 하는 숙제도 남아있다. 기술의 고도화를 떠나 '진짜 필요한 기술'이라고 설득시켜야 한다는 것이다. 이경전 경희대 교수는 "과거 '애니콜' 핸드폰을 쓰던 시대부터 음성 명령 기능은 꾸준히 있었지만 사람들의 흥미를 크게 끌지 못한 것은 기계와의 대화라는 행위에 거부감이 있었기 때문"이라며 "간단한 터치 많으로도 모든 기능이 손쉽게 조작 가능한 상황에서 사람들이 필수품으로 쓰도록 만들 유인을 찾아야 한다"고 했다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[이주의 관.종]이란발 난기류에 흔들린 대한항공](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026031013451068972_1773117911.jpg)

![결국 잘린 놈… "대통령이 '살인 말벌'처럼 화났더라" [World Photo]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026030908301966171_1773012619.png)

![[기자수첩]약가 인하, 속도보다 방향이 먼저다](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026031110081433828A.jpg)

![[초동시각]집값 전쟁에서 참패하지 않는 길](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026031108260060138A.jpg)

![[아경의 창]요즘, 천원 어디에 쓰세요?](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/308/2026031110091938803A.jpg)

!['다이소 숨은 활용법' 조회수 100만 찍더니…리빙 브랜드까지 매출 '대박'[콘텐츠커머스]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/309/2026031014015769028_1773118917.jpg)

![[실전재테크]중동 리스크에 출렁이는 증시…안정적 투자 고민된다면](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/309/2026022514451452260_1771998315.jpg)

![[설계자들]①“농심도 당했다”…참치집에서 시작된 담합의 기술](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/307/2026031015421769368_1773124940.png)