국내외 이공계 인력 2700여명 설문조사 분석

금전적 보상체계 혁신·R&D 투자 확대와 실효성 강화

기술창업 기반 강화·전략기술 혁신 생태계 확장 필요

과학기술(이공계) 인재의 해외 유출을 막기 위해 평균 2배 가까이 차이가 나는 금전적 보상체계 혁신이 시급하다는 분석이 나왔다. 연구개발(R&D) 투자 실효성 강화와, 기술창업 기반 확충·전략기술 개방을 통한 혁신 생태계 확장이 정부 정책의 핵심 방향이 돼야 한다는 목소리다.

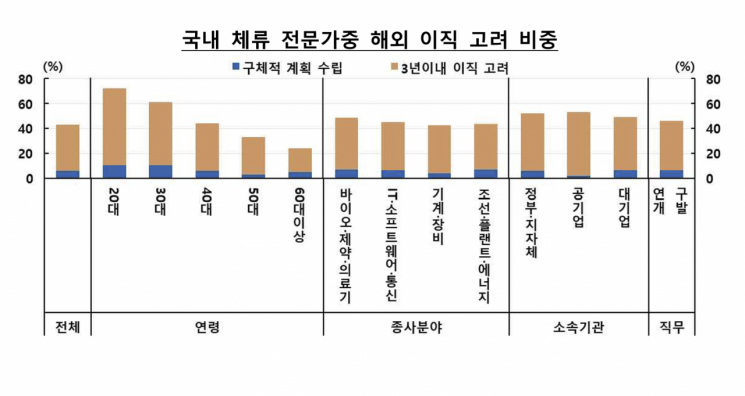

3일 한국은행이 발간한 'BOK 이슈노트-이공계 인력의 해외유출 결정요인과 정책적 대응 방향(최준·정선영·안병탁·윤용준)'에 따르면 국내외 이공계 인력 2700여명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 응답자 중 국내 근무 인력의 42.9%가 향후 3년 내 해외 이직을 고려하고 있다고 답했다. 현재 구체적으로 계획을 수립해 준비 중인 인력 역시 5.9%였다. 특히 20~30대에서는 3년 내 해외 이직 고려 비중이 70%에 달했다.

우리나라의 이공계 인력은 꾸준히 미국 등 해외로 나가고 있다. 미국에서 근무하는 한국인 이공계 박사 인력 규모는 2010년 9000명에서 2021년 1만8000명으로 빠르게 증가했다. 순유출 규모도 2015년 이후 바이오와 정보통신기술(ICT) 부문을 중심으로 확대되고 있다.

최준 한은 조사국 거시분석팀 과장은 "이공계 분야 인재는 기술혁신과 생산성 향상을 통해 경제의 지속가능한 성장 기반을 형성하는 핵심 인적자원이나, 우리나라에서는 고등학교 최상위권 인재의 상당수가 의료 분야로 진학(의대 쏠림)하고 있다"며 "이공계를 선택한 인재들 역시 더 나은 연구환경과 경력 기회를 찾아 해외로 진출하는 인재 유출 경향이 나타나고 있다"고 지적했다.

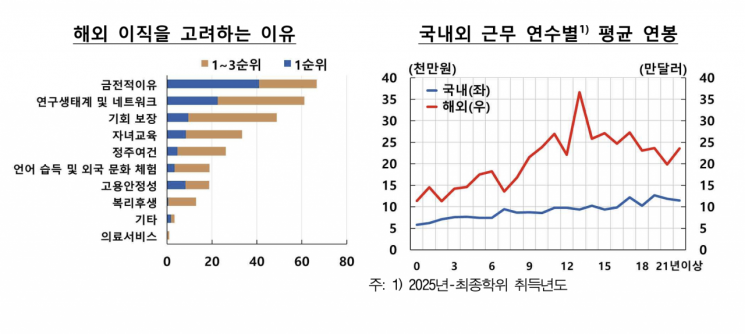

이들이 해외 이직을 고려하는 이유로는 연봉 수준 등 금전적 요인이 가장 큰 비중을 차지했다. 근무 연수별로 국내외 평균 연봉의 차이가 있으나, 평균적으로 해외가 국내 대비 2배 가까이 높다는 분석이다. 특히 국내외 보상구조와 초기 경력 기회의 격차가 젊은 층의 해외 근무 선호를 높이는 주요 요인인 것으로 분석됐다. 연구 생태계·네트워크(61.1%), 경력 기회 보장(48.8%) 등 비금전적 요인 역시 적지 않은 비중을 보였다.

현 직장에 대한 만족도 역시 연구생태계 및 네트워크와 근무 여건에서 국내외 격차가 크게 나타났다. 과학기술 발전을 위한 시급한 과제로는 연구환경 개선(39.4%)을 과감한 금전 보상(28.8%)보다 더 중요하게 꼽았다.

해외 이직 요인의 영향을 실증분석(로짓모형)한 결과, 소득 만족도가 '보통'에서 '만족'으로 개선될 경우 해외 이직 확률은 4.0%포인트 감소했다. 고용 안정성(-5.4%포인트)과 승진 기회(-3.6%포인트)에 대한 만족도 개선 시에도 해외 이직 확률은 낮아졌다. 학위별로는 석사급 인력의 경우 승진 기회와 연구환경이 해외 이직 의향을 낮추는 주요 요인으로 작용한 반면, 박사급 인력은 고용 안정성과 자녀교육 요인의 중요도가 상대적으로 높게 나타났다. 전공별로는 바이오, IT 등 신성장 분야 인력의 경우 연구 환경과 자녀교육 요인의 영향이 컸지만, 여타 분야에서는 고용 안정성의 영향이 압도적이었다.

최 과장은 이공계 인재의 해외 유출을 막기 위해 ▲우수 인재 확보를 위한 금전적 보상체계(인센티브 구조) 혁신 ▲R&D 투자 확대 및 실효성 강화 ▲기술창업 기반 강화와 우주항공·방산 등 전략기술 활용을 통한 혁신 생태계 확장 등이 필요하다고 강조했다.

최 과장은 "성과에 기반하는 유연한 임금·보상체계로의 전환이 필요하다"며 "이는 이공계에만 국한된 과제가 아니라, 우리 경제 전반의 인재 경쟁력과 지속가능한 성장 기반을 강화하기 위해 장기적으로 나아가야 할 방향"이라고 짚었다. 이를 위해 정부는 인적자본 투자에 대해 인적 투자 세액공제 실효성 강화, 핵심 인력에 대한 소득세 감면 등 세제 인센티브를 제공할 필요가 있다는 분석이다.

석사급 연구 인력이 국내에서도 안정적으로 성장할 수 있도록 하기 위해선 예측 가능한 경력 트랙 정비, 해외 연구기관·연구자와의 교류 강화, 첨단 인프라에 대한 접근성 제고 등을 통해 R&D 역량 역시 강화해야 한다고 진단했다. 최 과장은 "해외 경험 인력을 유연하게 수용할 수 있는 조직 운영 구조와 유인 체계겸임·정년 연장 등을 마련해 경험과 역량을 갖춘 석학들이 국내 생태계로 환류되는 '인재 순환형' 구조로 전환하기 위한 제도적 지원도 중요하다"고 말했다.

최 과장은 "정부는 불가피하게 실패한 창업자의 재도전 기회를 확대하고, 인수합병(M&A)과 기업공개(IPO) 등 회수 메커니즘을 강화해 투자수익 실현을 촉진할 필요가 있다"며 "정부가 첨단산업에서 초기 수요자로 나서 기술 검증과 시장 형성을 촉진해야 한다"고 강조했다. 우주항공, 방위산업 등 안보상 전략기술 분야도 철저한 제도적 안전장치와 기술 보호 체계 아래 개방·상용화 경로를 마련함으로써, 국가 안보 자산을 보호하면서 민간 혁신과 산업 파급력을 함께 높일 수 있다는 설명이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

![또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/93/2026013009165322085_1769732214.jpg) 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ...

마스크영역

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

!["쉿! 말하지 마세요" '통 김밥' 베어먹었다간 낭패…지금 일본 가면 꼭 보이는 '에호마키'[日요일日문화]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020616162132271_1770362181.jpg)

!["삼성·하이닉스엔 기회" 한국 반도체 웃는다…엔비디아에 도전장 내민 인텔[칩톡]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2025031309072266065_1741824442.jpg)

![[PE는 지금]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020611101931756_1770343819.jpg)

![[상속자들]신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026013009165322085_1769732214.jpg)

![[기자수첩]전략적 요충지, 한국GM에 닿지 않나](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020611061194711A.jpg)

![[기자수첩]설탕·밀 가격 인하 '눈 가리고 아웅'](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020610485436390A.jpg)

![[논단]정말 시장은 정부를 이길 수 없을까](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020710012185549A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.