검경 사이에서 떠도는 고소장

피해자 스스로 증거를 쌓다

공범 입증, 직접 발품 팔아

회계장부·부동산 자료 분석

검경 떠돌며 고소장 제출

증거불충분 불송치 결정

936일째 이어진 싸움

"그가 공범이라는 걸 증명할 자료가 더 있나요."

지난해 11월 서울의 한 경찰청 조사실. 고소인 대표 이종수씨(65·가명)가 경찰의 질문에 식은땀을 흘렸다. 숙제를 받은 느낌이었다. 요즘 웬만한 사기 피해자들은 사설탐정을 고용해 증거조사를 빡빡하게 해 간다는 말을 들은 기억이 스쳤다. 경찰이 말을 이었다. "개별 고소 건은 저희가 잘 안 합니다." "저희는 인지수사만 해요." 그리고 긴 싸움이 시작됐다.

내가 속다니

사건은 노후에 대한 불안감에서 시작됐다. '33% 수익금 보장' '토지보상 땅을 경·공매로 낙찰'이라는 광고에 혹했다. A부동산업체에 2021년께부터 노후자금 2억원을 넣었다. 그런데 이상했다. 2023년 3월 예정된 투자금 만기일에 돈이 찍히지 않았다. 회사 측은 "일시적 유동성 문제"라며 연장 확약서와 변제각서를 줬다.

처음엔 지연인 줄 알았다. 두 달이 지나도 소식이 없었다. 단톡방이 술렁였다. 투자자들 사이에서 '폰지 사기'라는 소문이 돌았다. 믿고 싶지 않았다.

불길함은 현실이 됐다. 2023년 8월31일 서울경찰청이 A업체 사무실을 압수수색했다. 1년여 만인 지난해 5월20일 A업체 대표 박형석씨(가명)가 구속 기소됐다. 그때서야 인정할 수밖에 없었다. "내가 사기를 당했구나."

이후 2년9개월 동안 경찰·검찰·법원을 오가는 생활을 시작했다. 뒤늦게 알게 된 전말은 충격적이었다. 박씨는 사기 전과 5범이었다. 2019년 회사를 세울 무렵에도 인천지방법원에서 사기죄로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 전력이 있었다. 믿을 수 없었다. '사기 전과 5범이 부동산개발 법인을 세웠다고?' '내가 속은 거라고?'

탐정이 되다

이때부터 이씨는 탐정처럼 움직였다. 업체가 가진 보유자산이 무엇인지, 법인의 회계장부는 누가 관리하고 어디에 있는지, 업무상 횡령 정황은 없는지 등부터 알아야 했다. 채권단협의회에 참여했다. 회사 명의의 자산은 경영진의 특수관계인 명의로 근저당이 설정돼 있었다. 분양사업을 따내기 위해 담보권을 잠시 해지해야 한다고 투자자를 속인 틈을 타 무더기 담보가 걸려 있었다. 돈을 돌려받을 길이 없다는 뜻이었다.

유사수신 사기 피해자들이 모인 카페에도 참여했다. 핵심 피고소인을 추적하려고 미행에 잠복, 추격까지 불사하는 고소인들이 부지기수였다. 일단 형사고소로 주요 관여자들에 대한 유죄를 확정받고, 이를 통해 민사 소송 증거를 확보하는 것이 좋겠다고 변호인은 조언했다. 이씨도 동의했다.

지난해 3월25일, 기소된 주범과 함께 사건을 주도한 것으로 보이는 공범을 특정해 단체 고소장을 서울중앙지검에 냈다. 피해액이 5000억원을 웃돌고, 정부가 집중점검하는 유사수신 사기다. 대형 지검의 직접 수사를 기대했다. 이씨는 서초동 검찰청 민원실에는 '금융·경제 중요사건 직접수사' 문구가 붙어 있던 것을 봤다. 힘 있는 검찰이 직접 수사를 해주길 바랐다.

핑퐁에 깊어진 한숨

하지만 고소장은 떠돌았다. 사건은 경찰로 돌아갔다. 중앙지검에 낸 고소장은 동부지검을 거쳐 서울경찰청 금융범죄수사대로 이송됐다. 같은 해 7월, 다시 고소장을 서울경찰청에 제출했지만 이번엔 관할 경찰서로 사건이 옮겨졌다. 변호사를 선임해 재차 고소장을 냈다. 추가 압수수색 요청, 범행기간 재확인, 공범 수사 필요성 등을 담았지만 지난 6월16일 돌아온 건 불송치 결정문이었다. 사유는 '증거 불충분'.

공판에서도 의문은 이어졌다. 주범 공소장은 2019년 5월1일부터 2023년 4월28일까지의 범죄 사실만 담고 있었다. 5월 이후에도 피해를 본 이들이 많았다. 범죄 사실도 명확하게 특정되지 않았다. 총 20회의 공판에 다 참여해 재판의 쟁점을 메모했다.

재판부가 공소장 변경을 요구했지만 공판 검사는 응하지 않았다. 지난 2월 재판 직후 공판검사에게 이유를 물었다. "우리가 수사지휘권이 있는 것도 아니고, 형사부에 보강 수사를 요청해 범죄일람표를 고치려면 일이 많아진다. 전선을 넓히면 기일만 더 늘어질 것"이라는 취지의 답을 들었다. 허탈했다.

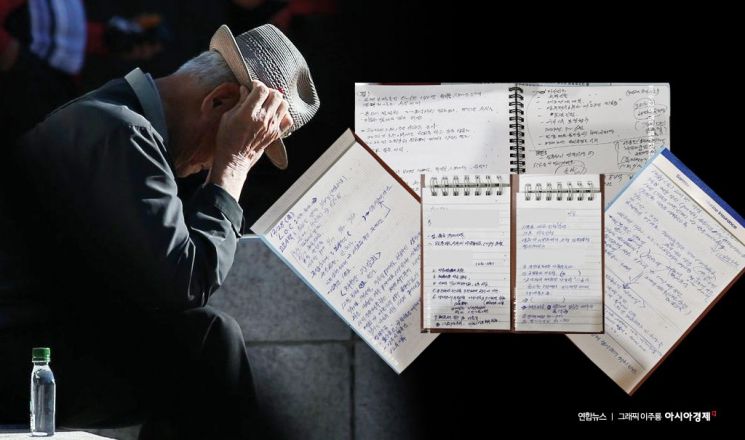

결국 직접 나섰다. 전국 80필지 부동산의 등기부등본을 세 차례 발급받아 갑구·을구·공동담보 내역을 엑셀로 재구성했다. 범죄일람표는 6배 확대 돋보기를 대고 하나하나 분석했다. 이 자료를 피해자 의견서 형태로 만들어 재판부에 제출했다. 그러나 한숨은 깊어졌다. 알 수 있는 정보가 제한적인 데다, 증거능력이 없는 서면이었다.

끝나지 않은 사건

지난달 검찰은 박씨에게 징역 25년을 구형했다. 하지만 1심 선고를 앞두고 몇몇 투자자들에게 우선 변제를 조건으로 처벌불원서 작성을 설득한다는 얘기가 들렸다.

올해 9월22일, 피해 936일째. 이씨는 오늘도 기획부동산 사기에서 벗어나기 위해 발버둥치고 있다. 다만 의문은 남는다. 경찰과 검찰이 수사권과 기소권을 성실히 이행했는지 말이다. 검경 수사권 조정으로 수사 절차가 지연되는 거라는데, 검찰청까지 폐지된다면 어떻게 될까. 이씨가 말했다.

"뉴스에 나오는 큰 사건이 아니면 아무도 관심이 없는 것 같았어요. 이럴 바엔 공소(公訴)가 아니라 사소(私訴)라도 가능한 시대가 됐으면 좋겠습니다."

■탐정이 된 고소인

판치는 유사수신…왜 피해자가 '수사 숙제'를 떠안게 됐나[탐정이 된 고소인]②

추격·잠복·미행나선 피해자, '스토킹죄' 맞고소 당할 수도[탐정이 된 고소인]③

檢 빠진 중수청 체제, 신종 경제 범죄에 허술[탐정이 된 고소인]④

미로 같은 수사·기소·판결…사법 비용·시간만 는다[탐정이 된 고소인]⑤

'권한' 불분명 수사기관 쪼개기…'부르는 게 값' 법률비용 어쩌나[탐정이 된 고소인]⑥

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 일본 안 가요"…명절 연휴 해외여행 '1순위'...

마스크영역

"이제 일본 안 가요"…명절 연휴 해외여행 '1순위'...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![수사 당국이 숙제를 내줬다[탐정이 된 고소인]①](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/2025092208092241843_1758496163.jpg)

![수사 당국이 숙제를 내줬다[탐정이 된 고소인]①](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/2025092208095841846_1758496198.jpg)

![[논단]보이지 않는 병 '괜찮은 척' 요구하는 사회](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021515323064266A.jpg)

![[초동시각]설탕부담금, 세금논쟁보다 설계가 먼저](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021308330896636A.jpg)

![[기자수첩]개성공단 '보상'과 '지원'의 간극](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021210430293507A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

![잘못 봤나? 가격표 다시 '확인'…등장할 때마다 화제되는 이부진 '올드머니룩'[럭셔리월드]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026010919492186081_1767955761.jpg)

!["7만원 꼭 채워야 해" 2030여성 우르르…'1인당 구매 제한'까지 올리브영 무슨일[지금 사는 방식]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021300023141244_1770908551.jpg)