천체 사진에는 우주의 시간이 함께 담긴다.

눈앞의 현재도 유장한 우주의 시간이다.

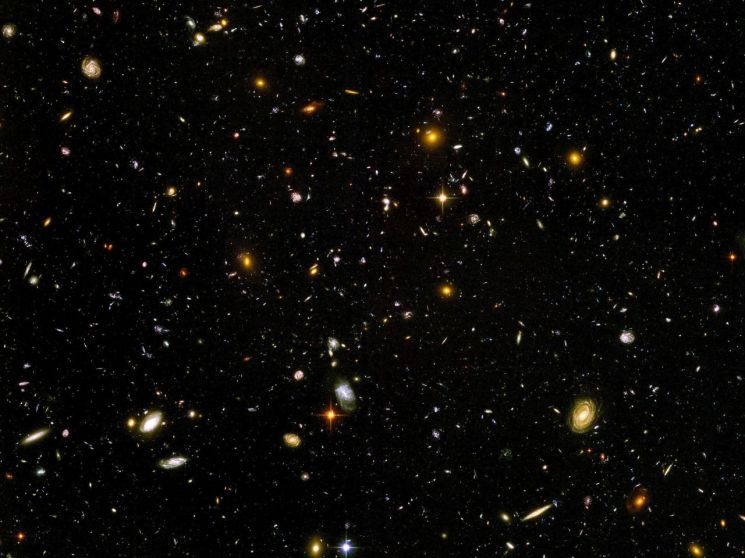

허블 망원경은 2003년 9월3일부터 2004년 1월16일까지 넉 달 반 동안 지구를 400회 공전하며 800번을 같은 각도로 우주 저 멀리 '화로자리' 주변의 미세한 가시광선만을 촬영했다. 그것을 겹쳐서 도합 노출 시간 11일짜리 사진을 만들었다. 이 사진에는 이전에 보이지 않았던 우주 끝 1만여개의 은하가 육안으로 식별할 수 있도록 찍혔다. 사진의 이름은 '허블 울트라 딥 필드(Hubble Ultra Deep Field)', 여기서 깊다(deep)는 것은 공간과 시간을 함께 말한다. 이 사진에는 130억광년(결국 시간과 거리의 개념은 통용된다) 머나먼 우주의 빛뿐만 아니라 그사이의 막대한 시간이 중첩돼 있다. 이후 '허블 익스트림 딥 필드'처럼 더 긴 노출 시간과 관측 범위를 확장한 사진들이 계속 나왔지만, 보이지 않던 것을 처음으로 발견한 놀라움을 따라가긴 어렵다.

이 사진에는 초기 우주의 모습뿐 아니라 망원경의 화각에 들어와 함께 사진 찍힌 훨씬 더 가까운, 이를테면 몇억 광년밖에 떨어지지 않은 '근처'의 은하들이 공존한다. 별처럼 보이는 밝은 점 하나가 수십억 개의 별로 이루어진 은하다. 어떤 별이나 은하 들은 까마득한 과거에 모든 것이 사라졌을 수 있지만, 지나간 이야기는 빛으로 전해져 지금 우리 시야에는 건재한 '현재'로 도착했다. 지금 우리는 태초의 순간에서 그리 멀지 않은 과거를 현재라는 자리에 앉아서 본다. 은하의 별들이 발산하는 빛은 각자의 시간에 각자의 자리에서 출발한 여러 과거들임에도 지금 우리 앞에서는 현재적 사실이다.

우주적 시간과 빛으로 만들어진 한 장의 사진은 허블 망원경 같은 엄숙한 이름으로만 이루어지는 것은 아니다. 우리가 사진 찍는 모든 눈앞의 순간들이 사실은 우주의 시간과 빛으로 이루어진 과거의 집합체다. 현재를 말하기 위해서는 과거가 필요하고 시간을 말하기 위해서는 시간이 필요하다. 여기서 필요한 시간이란 물리적인 시간뿐 아니라 빛을 실어 나르는 여로로서의 시간, 만물의 존재와 변화 원리로서의 시간, 인간이 체감하고 인지하는 시간 들에 대한 통찰이다. 과학을 동원해 보이지 않는 우주공간의 빛을 축적하고 보여주는 것도 시간을 이해하고 이용하는 것이다. 얼마 전 초고해상도 천체 사진을 공개하며 화제가 된 현존 최대의 카메라이자 천체망원경인 베라 루빈 천문대의 프로젝트 이름도 '시공의 유산(LSST·Legacy Survey of Space and Time)'이다. 우주를 공간과 시간으로 보는 것이다.

달리 생각하면 사진 한 장 찍는 것이 우주의 여로에서 우리가 만나고 남기는 우주적 기록이다. 잠시 같은 시기에 같은 세상에서 스쳐 지나가고 인사도 없이 사라지는 모든 것들이 사실은 얼마나 먼 곳에서 유장한 세월을 건너 이곳에 왔는지…. 사진 한 장일 뿐이라고 생각하는 사람의 시야는 사진 한 장에서 벗어나기 어렵지만, 만나는 모든 것을 우주적 존재가치로 인식하는 사람은 우주를 남기는 일을 하는 것이다. 소설가 김연수는 1초라는 시간에 대해 '중요한 것은 그 짧은 찰나를 위해 우리의 전 생애가, 우리의 전 우주가 사용된다는 사실'('우리가 보낸 순간'·마음산책)이라고 썼다.

허영한 사진팀장 younghan@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 1억 넘는데 또 받아?"…국회의원, 이번 설연...

마스크영역

"연봉 1억 넘는데 또 받아?"…국회의원, 이번 설연...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[기자수첩]개성공단 '보상'과 '지원'의 간극](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021210430293507A.jpg)

![[초동시각]설탕부담금, 세금논쟁보다 설계가 먼저](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021308330896636A.jpg)

![[논단]보이지 않는 병 '괜찮은 척' 요구하는 사회](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021515323064266A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.