연구자의 개입 없이 인공지능(AI)과 자동화기술로 이차전지 양극 소재를 개발하는 자율탐색 실험실이 구축됐다.

KAIST는 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 포스코홀딩스 연구팀과 산학협력 연구로 자율탐색 실험실을 구축했다고 3일 밝혔다.

자율탐색 실험실은 자율적으로 실험을 설계·수행·분석해 최적의 소재를 탐색하는 플랫폼이다.

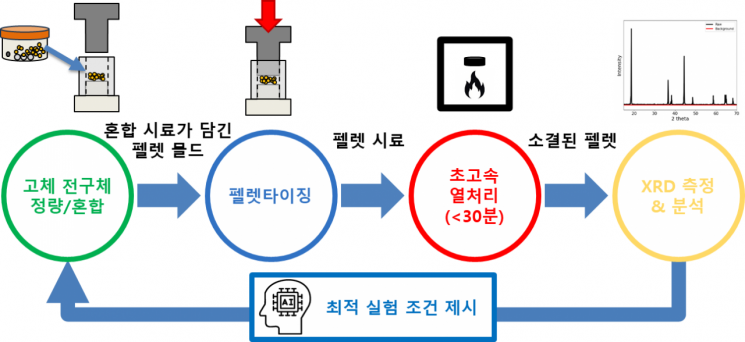

이차전지 양극 소재 개발은 필연적으로 시료의 무게를 측정하고 이송하는 정량·혼합·펠렛화·소결 및 분석과정을 거친다. 또 광범위한 양극 조성(화합물 내 성분 원소들이 섞이는 비율) 및 실험 변수를 탐색해야 하는 까닭에 숙련된 연구자의 노동력과 긴 개발 시간을 필요로 한다.

반면 자율탐색 실험실은 AI 모델을 기반으로 연구자의 개입 없이 시료의 정량·혼합·펠렛화·소결 및 분석을 수행하는 자동화 시스템과 분석된 데이터를 해석·학습해 최선의 후보군을 선택할 수 있다.

공동연구팀은 자동화 시스템 구축을 위해 정량·혼합·펠렛화·소결 및 분석과정을 각각 개별 장치 모듈에 구축한 후 이를 중앙 로보팔이 핸들링하는 방법으로 로봇팔의 비중을 줄여 실험 효율도 높였다.

지능형 실험 자동화 시스템을 24시간 운용했을 때는 12배 이상의 실험 데이터 확보가 가능하며, 소재 탐색 시간을 기존보다 93%가량 줄일 수 있다.

예컨대 소재 탐색에 필요한 실험 횟수가 500회라고 가정할 때 연구자가 직접 실험을 수행하는 기존 방식으로는 84일이 소요되는 것과 달리 자동화 시스템은 6일 만에 마무리할 수 있게 돼 연구 시간 및 인력 효율을 높일 수 있다는 것이 공동연구팀의 설명이다.

자율탐색 실험실 개발 과정에서 포스코홀딩스는 프로젝트 전반의 기획과 총괄 운영을 맡아 전체 플랫폼 설계의 검토와 부분 모듈 설계 및 AI 기반 실험 설계 모델 개발을 공동으로 수행했다.

서동화 교수팀은 전체 플랫폼 설계, 부분 모듈 설계 및 제작, 알고리즘 제작, 자동화 시스템 기반 실험 검증 및 오류 개선 등 실질적 시스템 구현과 운영을 담당했다.

서동화 교수는 "자동화 시스템은 향후 저출산에 따른 연구인력 감소 문제를 해결하는 데 기여할 것"이라며 "연구팀은 양질의 소재 데이터를 확보해 이차전지 소재 개발을 속도감 있게 진행함으로써 글로벌 경쟁력을 강화하는 데 기여하도록 하겠다"고 말했다.

한편 이번 연구는 KAIST 신소재공학과 이현기 박사과정 연구원과 배성재·김동우 석사과정 연구원이 주도하고, 포스코홀딩스 미래기술연구원 에너지소재연구소와 LIB소재연구센터 박정우 수석연구원, 박인철 수석연구원이 공동으로 참여해 진행했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

"잠자리에 쓰는 돈은 안 아껴"…500만원 넘는 '프...

마스크영역

"잠자리에 쓰는 돈은 안 아껴"…500만원 넘는 '프...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020910431234020_1770601391.png)

!["세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020509352029563_1770251720.jpg)

![일주일 만에 2만원에서 4만원으로 '껑충'…머스크 언급에 기대감 커진 한화솔루션[이주의 관.종]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021109215637724_1770769315.jpg)

![[단독]국토부, 지난달부터 특사경 가동…집값 담합 등에 수사권 확보](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021120041939156_1770807859.jpg)

![[Why&Next]영업이익률 20% '대박'…전 세계 홀린 '사대 K기업'](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2025120409090842791_1764806948.jpg)

![[아경의 창]모두가 보던 올림픽, 왜 사라졌나](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021107213706897A.jpg)

![[시시비비]대형마트 공휴일 의무휴업 규제도 풀어야](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021110592888659A.jpg)

![[기자수첩] 상처만 남은 합당 자충수](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021113470505452A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.