즉석식품에만 '타임바코드' 적용

우유·빵·과자 등 사각지대 놓여

점주 책임·본사 점검에도…공백은 여전

"편의점에서 막걸리 사 왔는데 유통기한 이게 맞아? 먹으면 죽는 거지?"

지난달 소셜네트워크서비스(SNS) 'X(옛 트위터)'에는 이같은 게시글과 사진 한 장이 올라왔다. 유통기한이 2021년 9월12일까지로 찍힌 A사 막걸리였다. 게시자는 "소주도 아니고 막걸리여서 너무 충격"이라며 "유통기한 잘 안 보는데 오늘따라 확 보였다"고 가슴을 쓸어내렸다. 해당 막걸리는 다행히 환불을 받았다.

여름철 식중독 발생 위험이 큰 가운데 국내 편의점에서 판매되는 상품의 유통기한 관리가 허술한 것으로 나타났다. 삼각김밥과 햄버거, 샌드위치 등 즉석식품에는 '타임 바코드'가 부착돼 유통기한이 지나면 계산대에서 결제가 이뤄지지 않지만 우유, 요거트, 과자 등 가공식품은 타임바코드가 적용되지 않아 유통기한 관리의 사각지대에 있다는 지적이 나온다.

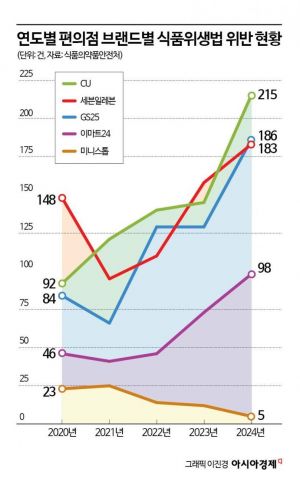

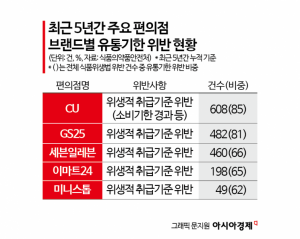

17일 식품의약품안전처가 국회 보건복지위원회 소속 김미애 국민의힘 의원실에 제출한 '최근 5년간 편의점 브랜드별 식품위생법 위반 현황' 자료에 따르면 주요 편의점 업체들의 식품위생법 위반 건수는 매년 증가하고 있는 것으로 나타났다.

대다수의 위반 사항은 '유통기한'과 관련된 것으로 나타났다. BGF리테일 이 운영하는 편의점 CU는 식품위생법 위반 건수가 가장 많았는데, 전체의 85%(608건)는 소비기한 경과 등 위생적 취급기준 위반에 해당했다. 이어 GS리테일 의 GS25는 81%(482건), 세븐일레븐 66%(460건), 이마트 계열인 이마트24는 65%(198건) 등이 유통기한 위반이었다.

이들 편의점이 지난 5년간 식품위생법 위반 건수(2384건)의 75%가 유통기한을 넘긴 상품을 취급하다 적발된 것이다.

편의점 업계는 2000년대 초반부터 즉석식품에만 적용되는 '타임바코드'를 자체 도입했다. 이 제도는 도시락과 김밥, 샌드위치 등 편의점 즉석식품에 제조 일자와 유통기한 등이 적힌 바코드를 부착하고 유통기한이 지난 상품은 계산대에서 결제가 불가능하여지도록 했다.

다만 즉석식품을 제외한 상품은 타임바코드가 적용되지 않는다. 유통기한이 지난 상품을 판매할 경우 해당 매장의 점주가 책임을 진다. '점주 보상 원칙'에 따라 피해가 발생할 경우 점주들이 교환, 환불을 진행하거나 과태료를 부과받는 방식이다. 환불 등 문제 해결이 안 되면 편의점 본사에서 내용증명을 발송해 경고하고 있다. 다만 편의점 시장이 커지면서 매년 유통기한 위반 사례도 급증하고 있다.

편의점 업계 관계자는 "가맹사업인 만큼 점포 운영 미흡으로 인한 사항은 기본적으로 점주들이 책임을 지고, 점포 관리자들이 주기적으로 매장을 방문해 운영 상황을 체크하고 있다"며 "하지만 사람이 하는 일이다 보니 공백이 발생할 수밖에 없다"고 설명했다.

라면과 음료 등 가공식품은 유통기한이 길고 한 번에 제조되는 수량이 많아 타임바코드 도입에 따른 비용대비 효과가 적다는 것이다. 편의점 업계 관계자는 "간편식은 소량 제작되고 유통 기한이 하루 이틀로 짧으며 하루에도 두 번씩 생산하기 때문에 타임 바코드를 통해 확실하게 관리할 필요가 있다"면서도 "라면, 음료 등은 한 번에 제조되는 수량이 많고 유통기한이 길다 보니 타임 바코드를 통해 일일이 관리할 필요성이 상대적으로 낮다"고 말했다.

가공식품 제조사들도 난색을 보였다. 식품 제조사 관계자는 "가공식품은 바코드가 인쇄된 포장재를 대량으로 공장에 들여온 뒤 생산에 활용하고 있는데, 타임 바코드를 부착할 경우 기계 설비를 도입해 제품 하나하나에 타임 바코드를 부착하는 작업을 해야 한다"면서 "현재 유통기한이 적당히 남은 제품을 유통사에 전달하고 있는데, 타임 바코드가 생기면 양사가 제조 일자 확인을 거쳐야 하는 번거로움이 생긴다"고 했다. 그는 "하루 수천가지의 상품을 취급하는 물류센터에서 제품마다 일일이 카운팅하는 건 현실적으로 어려운 일"이라고 덧붙였다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인,...

마스크영역

"또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인,...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020910431234020_1770601391.png)

!["세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020509352029563_1770251720.jpg)

![일주일 만에 2만원에서 4만원으로 '껑충'…머스크 언급에 기대감 커진 한화솔루션[이주의 관.종]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021109215637724_1770769315.jpg)

![[칩人]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021014471836501_1770702439.jpg)

![[아경의 창]모두가 보던 올림픽, 왜 사라졌나](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021107213706897A.jpg)

![[시시비비]대형마트 공휴일 의무휴업 규제도 풀어야](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021110592888659A.jpg)

![[기자수첩] 상처만 남은 합당 자충수](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021113470505452A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

!["국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'[부동산AtoZ]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021108410137498_1770766862.png)