AI 확산·자영업 불황에 침체

서울 3605곳 중 40% 위치

20년간 500곳 이상 폐업 수순

무인 업체·저가 경쟁도 위협

전자문서 대중화 정책도 한몫

콘텐츠·인력 혁신 등 대응 절실

지난 15일 찾은 서울 중구 충무로 인쇄 골목. 인쇄소 10여곳의 문이 열려 있었지만, 업주들은 모니터만 바라보고 있었다. '임대 문의' 현수막을 붙여둔 인쇄소도 있었고, 오후 2시께 인쇄소 문을 닫고 나오는 업주도 보였다. 인쇄소 직원 김영식씨(60)는 "출근은 했지만, 인쇄기 한 번 못 돌리고 공치는 날이 적지 않다"며 "주문보다 재개발이 언제 될지가 이 동네의 화두"라고 말했다.

'인쇄산업 1번지'로 불리는 충무로 인쇄 골목의 침체가 가중되고 있다. 디지털 전환 바람이 불면서 종이 수요가 줄기 시작한 데다가 최근 인공지능(AI)이 확산하고, 자영업 불황까지 겹친 탓이다.

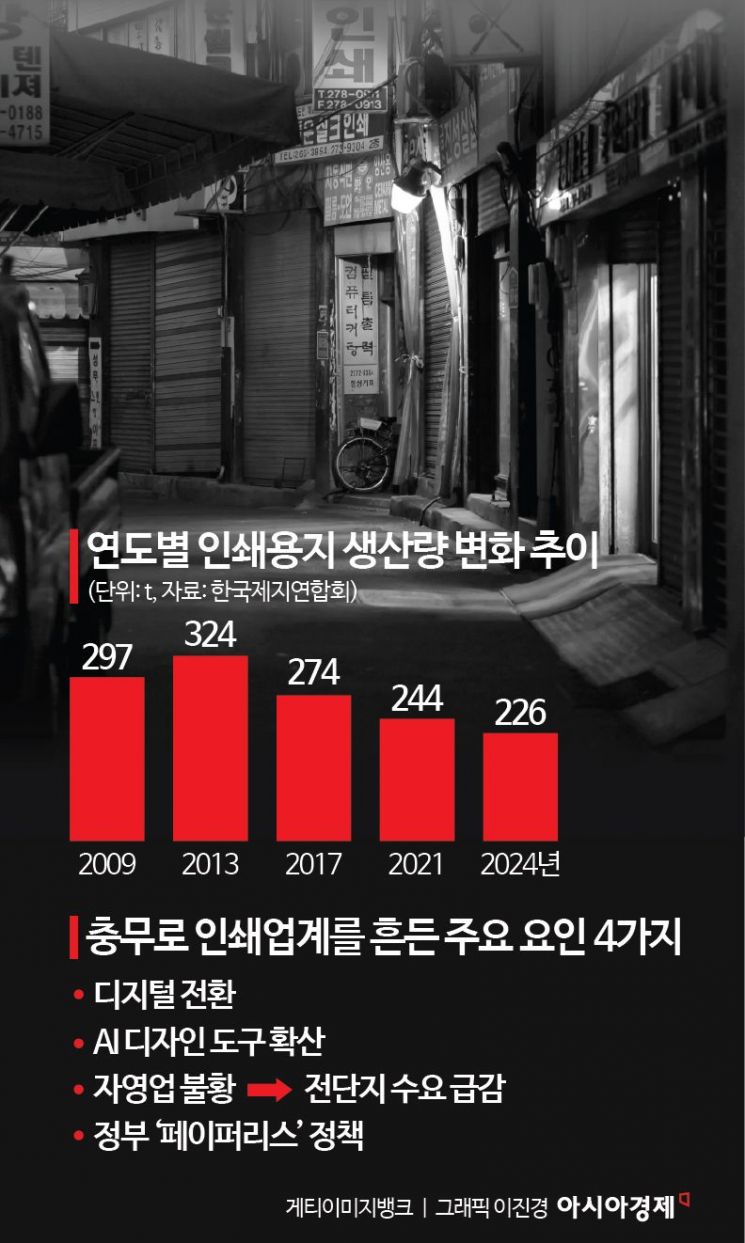

행정안전부에 따르면 서울 중구에는 1562곳의 인쇄소가 등록돼 있다. 서울 전체 인쇄소(3605곳)의 40%가 이곳에 몰려 있는 셈이다. 그러나 지난 20여년간 506곳이 문을 닫았고, 이 중 76곳(15%)은 2020년 이후 폐업했다. 종이 수요도 꾸준히 감소세다. 지난해 국내 인쇄용지 생산량은 226만t으로, 2013년(324만t)과 비교해 30.2%가 줄었다. 올해 5월 기준 85만t으로, 더 줄어들 가능성이 높다.

충무로 인쇄 골목의 업주들은 "AI 확산으로 어려움이 가중되고 있다"고 입을 모은다. 이들은 전단지·소책자·홍보물 등 판촉물 출력뿐만 아니라 기획·디자인·편집 등 전 과정을 도맡는 '풀서비스(full-service)' 방식으로 사업을 영위해왔다. 그러나 수년 전부터 고객들이 AI 기반 디자인 툴을 이용해 출력 직전 단계까지 스스로 해결하는 경우가 늘면서 인쇄소를 찾는 빈도가 눈에 띄게 줄었다.

35년 업력의 인쇄소 사장 이해욱씨(66)는 "예전엔 병원에서 주문한 그림 치료 카드 50종을 제작하느라 디자이너들과 5~6개월씩 붙잡고 있었는데, 요즘은 AI가 뚝딱 만들어버리니 그런 일감 자체가 거의 없다"며 "편집 디자이너도 예전엔 3명이었지만 지금은 1명만 남았다"고 말했다.

대학가, 역세권을 중심으로 확산한 무인 프린트 점포도 인쇄소들의 쇠락에 영향을 주고 있다. 무인 프린트 점포 업계 1위 업체 점포 수는 7월 기준 281곳으로 증가세다. 인쇄소 관계자는 "2010년대 후반만 하더라도 대학교 개강 및 시험기간 등 일정에 따라 소량 인쇄 수요가 많았는데 요즘은 무인 프린트 점포가 늘면서 사실상 수요가 전무한 실정"이라고 했다.

인플레이션 영향으로 제지 및 잉크 등 원재료 가격은 꾸준히 오르고 있지만, 인쇄 단가는 제자리다. 일감이 줄어든 인쇄소들은 생계를 위해 저가 경쟁에 나서고 있다. 40년 경력의 인쇄업자 손덕호씨(69)는 "요즘은 하루 공치는 날이 더 많다"며 "재개발만 되면 일을 접고 나가겠다는 사람들이 수두룩하다"고 말했다.

앞으로 법적 문서도 전자문서로 대체할 수 있게 되면서 인쇄소들의 어려움은 지속될 것으로 보인다. 문서 원본을 전자문서로 제출할 수 있도록 명시한 5개 대통령령이 지난 5월 국무회의를 통과했다. 인쇄소 직원 김모씨(59)는 "10년 전만 해도 공공기관에서 리플릿 등 각종 홍보물 제작을 맡기는 경우가 많아 프린터가 멈출 틈이 없었는데, 정부에서 '종이 없는 행정'이니 하는 정책이 나오니까 설 자리를 점점 잃는다"고 했다.

조가람 한국인쇄학회 박사는 "상업 인쇄물 수요가 줄고 경쟁은 치열해지면서 인쇄소들이 구조적인 한계에 부딪혔다"며 "맞춤형 소량 인쇄 등 새로운 수요에 대응할 수 있도록 콘텐츠 개발과 인력 재교육, 제작 환경 개선이 필요하다"고 말했다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 일본 안 가요"…명절 연휴 해외여행 '1순위'...

마스크영역

"이제 일본 안 가요"…명절 연휴 해외여행 '1순위'...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[논단]보이지 않는 병 '괜찮은 척' 요구하는 사회](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021515323064266A.jpg)

![[초동시각]설탕부담금, 세금논쟁보다 설계가 먼저](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021308330896636A.jpg)

![[기자수첩]개성공단 '보상'과 '지원'의 간극](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021210430293507A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

![잘못 봤나? 가격표 다시 '확인'…등장할 때마다 화제되는 이부진 '올드머니룩'[럭셔리월드]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026010919492186081_1767955761.jpg)

!["7만원 꼭 채워야 해" 2030여성 우르르…'1인당 구매 제한'까지 올리브영 무슨일[지금 사는 방식]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021300023141244_1770908551.jpg)