수도권 생활폐기물 직매립 금지

원래 내년 시행할 예정이었는데

소각장 부족에 최소 2년 이상 유예

지자체들 "유예 기간 5년 필요"

정부가 '생활폐기물 직매립 금지' 조치의 유예기간을 최소 2년 이상으로 설정할 전망이다. 예정대로라면 내년부터 수도권에서는 종량제 봉투에 담긴 폐기물을 땅에 묻는 게 금지되지만 소각장 부족으로 인한 혼란을 막으려면 2027년 말까지는 유예가 필요하다는 게 정부 판단이다.

12일 아시아경제 취재를 종합하면 환경부는 내년 시행할 계획이었던 '수도권 생활폐기물 직매립 금지'를 최소한 2년 이상 유예하는 방안을 유력하게 검토 중이다. 생활폐기물 직매립 금지란 종량제 봉투에 담긴 생활폐기물을 선별이나 소각 없이 매립하지 못하게 막는 제도다. 조치가 시행되면 소각장에서 태운 뒤 소각재만 묻을 수 있다. 2026년 수도권에서 먼저 시행하고 2030년 전국으로 확대한다.

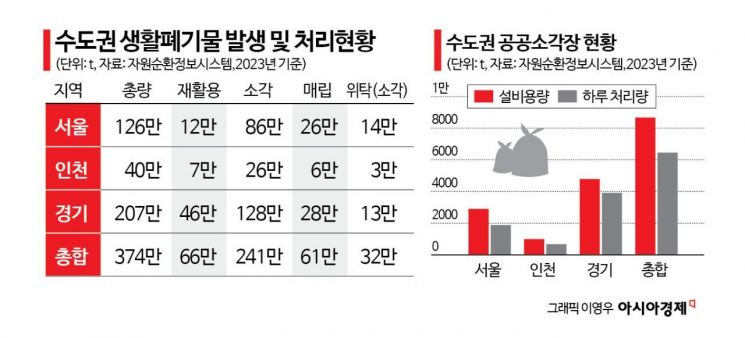

문제는 수도권에서 배출되는 쓰레기의 양이다. 환경부 자원순환정보시스템에 따르면 2023년 수도권에서 종량제 봉투에 담겨 배출되는 쓰레기는 하루 평균 1만257t이다. 이 중 재활용되는 양은 1817t뿐이고 나머지는 소각(5745t)하거나 매립(1692t)한다. 그래도 처리하지 못한 쓰레기는 민간에 위탁(881t)해 처리한다. 직매립 금지가 원활하게 자리 잡으려면 현재 땅에 묻거나 밖으로 반출하던 쓰레기 2573t을 공공소각장에서 처리할 수 있어야 한다.

하지만 수도권 공공소각장 처리용량은 턱없이 부족하다. 수도권에서 생활폐기물 소각이 가능한 공공소각장의 설비용량은 약 8667t이다. 그런데 시설 노후화와 발열 조건 등을 따지면 공공소각장의 하루 처리량은 줄어든다. 실제 2023년 공공소각장의 하루 처리량은 6458t에 불과했다. 직매립 금지가 시행됐을 때 쏟아질 2500t의 추가 폐기물을 감당하기 어렵다.

수도권 지자체 "2년 유예 어렵다…5년 미뤄달라"

처리가 안 된 폐기물은 민간소각장에 맡겨야 하는데 이마저도 여의찮다. 공공소각장의 t당 처리 비용은 7만~14만원 수준으로 결정된다. 반면 민간소각장의 경우 처리비용이 30만원에 이르는 경우도 있다. 거리가 먼 소각장일수록 인건비와 운반비가 추가로 소요된다. 민간소각장에 폐기물이 몰릴 경우 사업자들이 단가를 최대 3배까지 올릴 수 있다는 우려도 나오고 있다. 비용은 수도권 주민들이 고스란히 감당해야 한다.

환경부도 유예가 불가피하다는 입장이다. 시행을 자칫 강행하면 과거와 같은 쓰레기 대란 사태가 빚어질 수 있어서다. 당시 수도권 쓰레기 매립지 사용 종료 시기를 앞두고 중국 폐기물 수입 규제가 강화되자 국내 재활용업체들이 폐기물 재고를 쌓는 일이 빚어졌다. 쓰레기 행정 혼란을 방지하려면 수도권 소각장 상당수가 준공되는 2027년 말까지 시행을 유예하자는 게 환경부 구상이다.

수도권 지방자치단체들은 최소한 다른 지역들처럼 똑같이 5년 뒤로 시행을 미루거나 소각장이 모두 완료되는 시점까지 유예해달라는 입장이다. 수도권에서 폐기물 업무를 맡은 한 관계자는 "사람이 많이 산다는 이유만으로 다른 지역보다 빨리 시행하는 것은 일종의 역차별"이라면서 "혼란을 방지하려면 2년 유예로는 부족하다"고 강조했다. 또 다른 지역 관계자도 "소각장이 아무런 문제 없이 추진돼야 겨우 2027년 말에 준공되는 것"이라면서 "2년 유예로 충분할지는 확신할 수 없다"고 말했다.

다만 환경부에서는 지방자치단체의 이 같은 요청에도 불구하고 다른 지역과 똑같이 시행하는 것은 불가능하다는 입장이다. 환경부 관계자는 "서울, 경기, 인천 지역은 직매립 금지 시행이 빠르다는 이유로 중앙정부 지원을 더 받아왔다"면서 "인제 와서 다른 지역과 같이 시행하기는 어렵다"고 설명했다. 다른 환경부 관계자도 "5년씩이나 제도를 미뤄주면 폐기물 처리 선진화 정책에 의지가 부족하다는 비판이 생길 수 있다"며 "그렇게는 유예되지 않을 것"이라고 귀띔했다.

환경부는 유예 조치와 함께 일종의 페널티 제도를 도입하는 방침을 고심 중이다. 유예기간 동안 소각 용량을 확보하지 못하면 일종의 부담금을 매겨 소각장 건설을 서두르게끔 유도할 계획이다.

세종=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 ...

마스크영역

"이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 ...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![연휴 몰아자기 약일까 독일까…너무 길면 역효과[콕!건강]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021220222541191_1770895344.png)

![[경제 인사이트]부동산 세금, 9년을 버틸 수 있을까](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021308282085220A.jpg)

![[초동시각]설탕부담금, 세금논쟁보다 설계가 먼저](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021308330896636A.jpg)

![[기자수첩]개성공단 '보상'과 '지원'의 간극](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021210430293507A.jpg)

![데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳아 지갑으로 키우는 반려동물[펫&라이프]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020509403529611_1770252035.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.