관련법에 규제 내용 無

통계도 없어 '사각지대'

지난해 2월 경기도 수원의 한 다세대 빌라에서 20대 남성이 이웃 주민을 목 졸라 살해한 혐의로 경찰에 체포됐다. 이 남성은 평소 옆집에서 '키보드 소리가 크게 들린다'라며 이웃 주민과 갈등을 빚어온 것으로 조사됐다. 지난해 7월엔 서울 광진구의 한 빌라에 살던 60대 남성이 벽간소음으로 갈등을 빚던 이웃집에 찾아가 시너를 뿌리고 불을 지르겠다고 협박한 혐의로 경찰에 체포됐다.

옆집 생활 소음이 벽을 타고 전달되는 '벽간소음'으로 인한 사건·사고가 꾸준히 발생하는 가운데 관리 사각지대에 방치되고 있다. 벽간소음은 층간소음과 달리 시공 단계에서 충격음을 규제할 법적 장치가 없어 관리에 더욱 취약하다는 지적이 나온다.

주택법 등 관련 법에 따르면 공통주택의 경우 건설사는 준공 후 사용 승인을 받기 전에 바닥 충격음 차단 성능 결과를 국토교통부에 제출해야 한다. 만일 측정 결과 바닥 충격음이 49㏈보다 높으면 건설사는 준공 이후라도 보완 시공이나 손해배상을 권고받게 된다. 그간 층간소음으로 인한 이웃 간 갈등이 끊이지 않자 정부 당국이 건설사가 시공 단계에서부터 소음을 방지하도록 특단의 대책을 내놓은 셈이다. 49㏈은 조용한 사무실에서 복사기가 돌아가거나 키보드를 치며 발생하는 소음 수준에 해당한다.

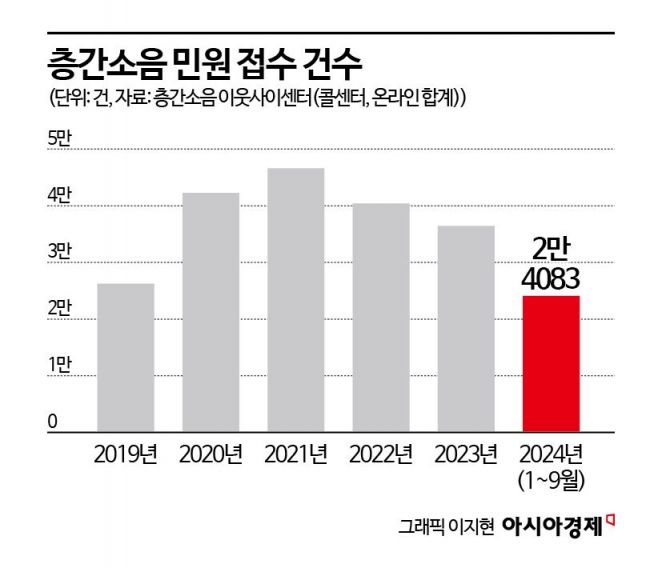

반면 벽간소음에 대한 별다른 규제책은 전무한 실정이다. 주택건설기준 등에 관한 규정에 따르면 공동주택의 경계벽은 철근콘크리트조일 경우 두께가 15㎝ 이상, 무근콘크리트 조 또는 석조일 경우 두께가 20㎝ 이상이어야 하지만 이는 설계 단계에서의 방침일 뿐 준공 후 실제 현장 충격음을 확인하는 내용은 없다. 관련 통계도 별도로 집계되지 않고 있다. 한국환경공단 층간소음 이웃사이센터에 따르면 올해 9월까지 집계된 층간소음 민원 건수(벽간소음 포함)는 2만4000건을 웃돌지만 벽간소음만 별도로 분류한 통계는 없다.

상황이 이런 탓에 복도식 아파트·오피스텔 등 이웃 간 거리가 가까운 곳에 사는 이들은 벽간소음에 무방비로 노출되고 있다. 서울 성북구의 한 오피스텔에 사는 직장인 유가영씨(29)는 "퇴근하고 집에 들어오면 조용히 쉬고 싶은데 옆집에서 어떤 유튜브 영상을 보고 있는지까지 다 들린다"며 "옆집에서도 내가 생활하는 소리가 들릴까 싶어 집에서도 편히 쉬지 못하고 늘 마음이 불편하다"고 토로했다.

전문가들은 벽간소음에 대한 사회적 인식을 제고함과 동시에 실질적인 법적 장치를 마련할 필요가 있다고 강조한다. 차상곤 주거문화개선연구소 소장은 "기존에는 층간소음 역시 설계 단계에서의 지침만 있었을 뿐 현장 충격음 테스트 같은 제도가 마련돼 있지 않았으나 층간소음에 대한 사회적인 경각심이 높아지며 법적 규제책이 강화됐다"며 "불법 '쪼개기 건물'과 고시원 등 벽간소음에 취약한 건물 중심으로 벽간소음으로 인한 사건·사고가 발생하고 있는 만큼 벽간 충격음을 실질적으로 확인할 수 있는 법적 규제책이 필요하다"고 지적했다.

유영권 한국환경공단 기술사도 "일반적인 아파트의 경우 층간소음이 벽을 타고 넘어가 벽간소음으로 이어지는 경우가 많아 별도로 벽간소음 통계까지 집계하지 않는 것인데 이 때문에 오피스텔이나 고시원 등 벽간소음에 취약한 건축물이 관리 사각지대에 놓이고 있다"며 "바닥 충격음 테스트처럼 벽체 충격음 테스트와 같은 실질적인 규제책이 마련돼야 할 필요성이 있어 보인다"고 조언했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

![데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳아 지갑으로 키우는 반려동물[펫&라이프]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/93/2026020509403529611_1770252035.jpg) 데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳...

마스크영역

데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[경제 인사이트]부동산 세금, 9년을 버틸 수 있을까](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021308282085220A.jpg)

![[초동시각]설탕부담금, 세금논쟁보다 설계가 먼저](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021308330896636A.jpg)

![[기자수첩]개성공단 '보상'과 '지원'의 간극](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021210430293507A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

![[단독]'빗썸 비트코인 오지급' 법원판단 예고편 나왔다 "부당이득 반환하라"](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020910431234020_1770601391.png)