예년 보다 일찍 찾아온 한여름 더위에

쪽방촌 주민들은 ‘잠 못 이루는 밤’

‘밤더위 대피소’ 운영 시까지 대책 無

13일 오전 10시께 찾은 서울 종로구 돈의동 쪽방촌. 오전 시간임에도 햇볕이 쨍쨍 내리쬐고, 좁은 골목엔 바람 한 점이 없었다. 조금만 걸어도 피부 위로 땀이 송골송골 맺히는 게 느껴지는 더위였다.

쪽방촌 주민들은 골목으로 나와 건물마다 설치된 ‘쿨링포그’의 시원한 기운을 쐬고 있었다. 주민 권선명씨(69)는 “방에 작은 선풍기 하나가 있지만 더운 바람만 느껴져 밖으로 나왔다”며 “연기(쿨링포그)를 맞으면 그나마 더위가 좀 가신다”고 말했다.

서울 시내 5대 쪽방촌(창신동·돈의동·남대문로5가·동자동·영등포동) 중 가장 규모가 큰 용산구 동자동 쪽방촌 사정도 다르지 않았다. 쪽방촌 주민들은 방안 더위를 이기지 못하고 근처 공원에 삼삼오오 앉아 더위를 식히고 있었다. 윤모씨(64)는 “방에 있으면 더워서 잠도 못 잔다”며 “벌써 몇몇 사람들은 집밖에 돗자리를 깔고 잠을 청한다”고 말했다.

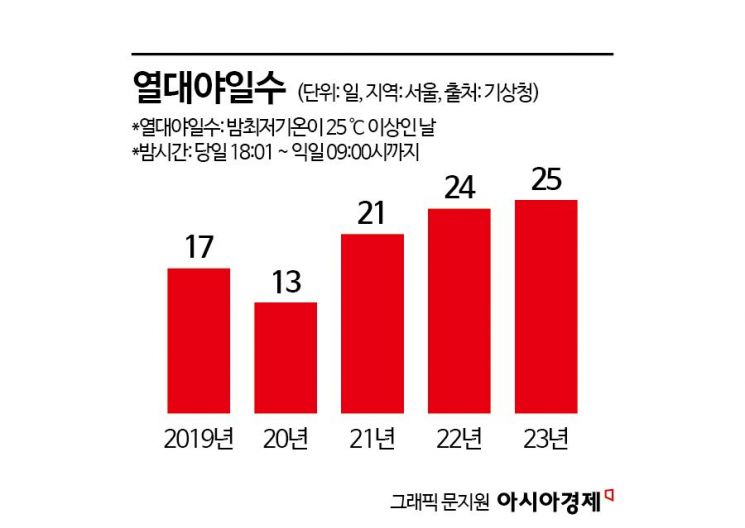

지난해보다 열대야가 일찍 찾아오면서 더위로 인한 피해가 더욱 커질 수 있어 철저한 대비가 요구되고 있다. 특히 창문조차 없는 1평 남짓한 공간에서 생활하는 쪽방촌 주민들의 안전에 빨간불이 켜졌다. 돈의동 쪽방촌 주민 윤용규씨(69)는 “작년보다 더 덥다. 열대야가 다가온 게 느껴진다”며 “등에 땀이 주르륵 흘러 요새 잠들기가 어렵다”고 한숨을 내쉬었다.

그나마 복도에 에어컨이 설치된 건물은 사정이 낫다. 서울시는 관내 5대 쪽방촌에 공용 에어컨 160여대를 설치했다. 그러나 에어컨이 복도에 설치돼 있는 탓에 에어컨으로부터 멀리 떨어진 방에는 바람이 잘 전달되지 않았다. 여성 혼자 사는 경우엔 밤에 문을 열고 자기에도 위험이 따라 불편이 이어지고 있다. 돈의동 쪽방촌 주민 김모씨(65)는 “옆방에 다 남자 주민들이 살고 있어서 문을 열고 잠을 자긴 어렵다”고 말했다.

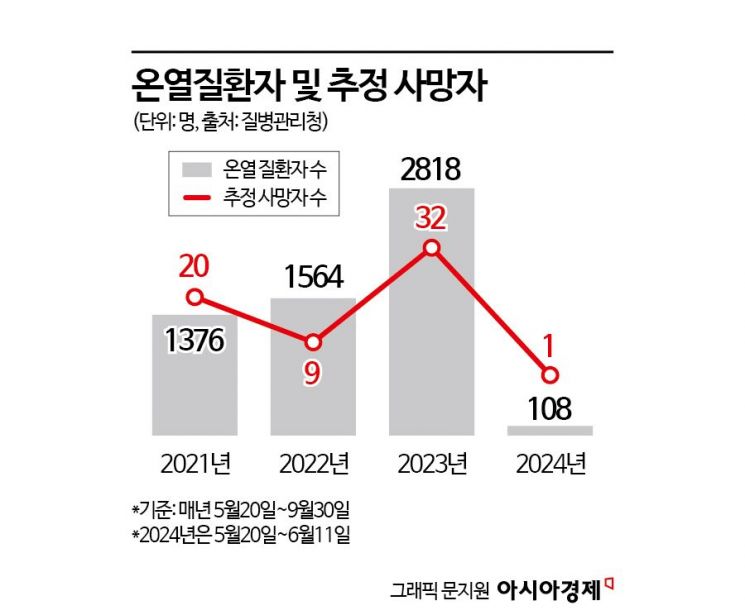

여름마다 찾아오는 폭염은 쪽방촌 주민들에게 단순히 ‘더운 날씨’를 넘어 가히 살인적이다. 질병관리청에 따르면 지난해 5월20일부터 9월30일까지 온열질환자는 2818명, 추정 사망자는 32명으로 나타났다. 지난달 20일부터 지난 11일까지 이미 온열질환자 108명과 추정 사망자 1명이 발생했다.

쪽방촌은 대부분 창문이 없고 바람이 잘 통하지 않는 구조이기 때문에 바깥 공기보다 더 후덥지근하게 느껴진다. 동자동 주민 이모씨는 “여기 주민들은 보통 기저질환이 있거나 몸이 안 좋아 이렇게 더운 날 방에 있다가 돌아가시는 경우가 많다”고 말했다.

서울시는 쪽방촌 주민들을 위해 매년 7~8월 ‘밤더위 대피소’를 운영하고 있다. 쪽방촌 주민들은 지정된 장소에서 오후 10시부터 오전 6시까지 잠을 잘 수 있다. 그러나 예년보다 일찍 찾아온 더위에 7월까지 2주 남은 상황에서 쪽방촌 주민들은 별다른 대책 없이 기다리고 있을 뿐이다.

서울시 관계자는 “올해 밤더위 대피소의 이용 시간을 늘리고 쿨링포그와 공용 에어컨도 추가로 설치할 예정”이라며 “폭염에 대비해 철저히 준비하고 있다”고 전했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

!["세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/93/2026020509352029563_1770251720.jpg) "세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직...

마스크영역

"세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![12일 오전 10시께 서울 종로구 돈의동 쪽방촌의 한 주민이 쿨링포그의 시원한 바람을 쐬기 위해 골목에 나와 휴식을 취하고 있다.[사진=심성아 기자]](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/2024061316062615908_1718262386.jpg)

![[산업의 맥]양자, 준비 없는 미래는 없다](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021009051978520A.jpg)

![[초동시각]배달앱 수수료 규제, 섬세한 접근을](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021010344789673A.jpg)

![[기자수첩]AI 강국의 조건은 '영향력'](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021009561362505A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

!['나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2025122013165363780_1766204214.png)