[강제징용 해법 후폭풍]

화해·배상 이뤄졌던 中징용과 차이 커

한일 청구권협정과 다른 1972년 일중공동선언

-2016년 6월 일본 ‘미쓰비시 머티리얼’ 중국인 강제연행 강제노동 사죄문(화해합의서 제1조)

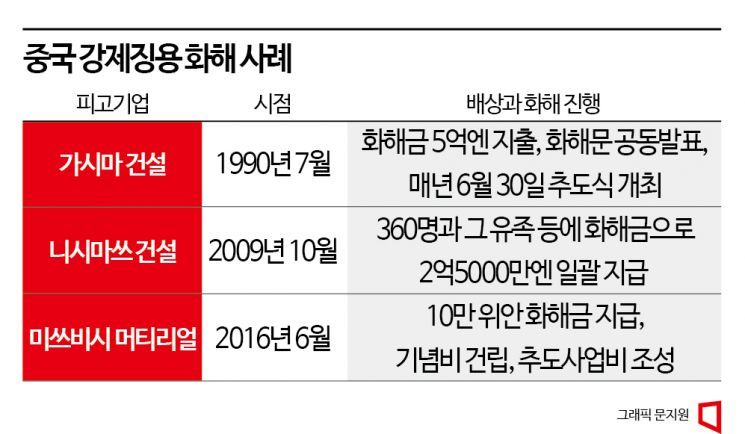

2016년 미쓰비시 머티리얼이 발표한 사죄문이다. 중국 강제징용 피해자에 대한 사과와 배상의 내용이 담겨있다. 한 사람당 10만위안 상당의 화해금도 지급했다. 화해기념비를 설립하고 추도사업도 했다. 앞선 중국의 강제징용 배상 문제인 하나오카 화해(가시마 건설·2009년), 니시마쓰 건설(1990년) 사례도 비슷한 절차로 이뤄졌다.

①가해사실과 책임을 인정하고 사과 ②사죄의 증거로 경제적 배상 보상 ③추도사업 진행 등의 절차다. 물론 일본 재판부는 중국 강제징용 소송에서도 배상책임을 전면적으로 인정하지 않았다. 하지만 판결문의 ‘부언’에 기업의 책임을 명시했고, 민간 차원에서 책임과 화해, 배상 절차가 이뤄졌다.

1972년 일중 공동선언과 1965년 한일 청구권 협정의 차이

중국 강제징용 해법 과정은 한국과 어떤 차이가 있길래 이렇게 다를까. 중국인 강제연행과 강제노동은 1944년 9월부터 1945년 8월까지 약 1년간 이뤄졌고 발생한 피해자수는 약 4만명 내외다. 조선인 강제징용은 그 범위와 기간이 더 넓다. 1939년부터 1945년까지 약 700만명이 강제노동에 동원됐다.

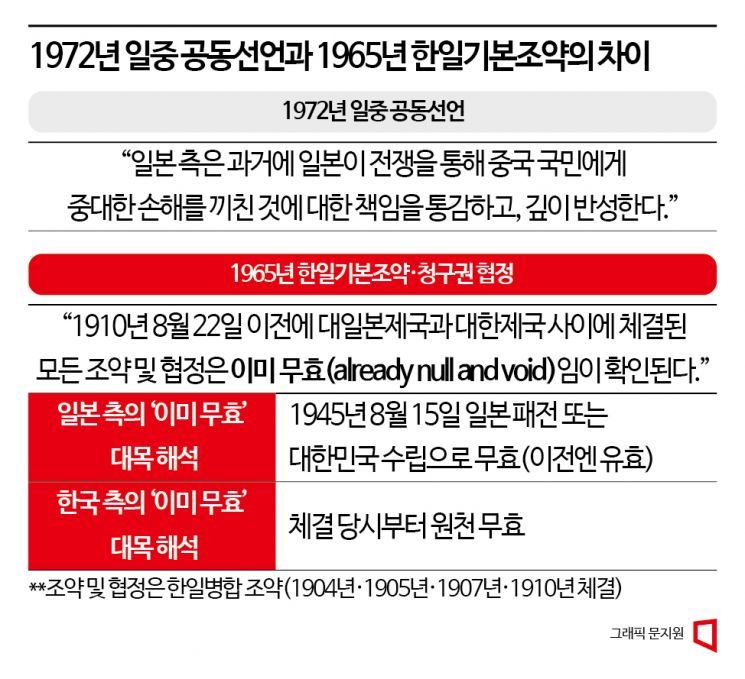

전문가들은 양국 배상 차이를 1965년 한일청구권 협정과 1972년 일중 공동선언에서 나타난 ‘식민지 청산과 역사인식의 차이’에서 비롯된 것이라고 짚는다. 실제 1972년 베이징에서 체결된 일중 공동선언문에는 일본 측의 식민지배에 대한 책임과 사죄의 뜻이 명시돼있다. “일본 측은 과거에 일본이 전쟁을 통해 중국 국민에게 중대한 손해를 끼친 것에 대해 책임을 통감하고, 깊이 반성한다"는 대목이다.

하지만 1965년 한일청구권 협정에선 이런 내용이 담기지 못했다. 오히려 식민지배의 불법·합법 여부를 놓고 인식차만 인정했다. “1910년 8월 22일 이전에 대일본제국과 대한제국 사이에 체결된 모든 조약 및 협정은 이미 무효”라는 조항에서 ‘이미 무효’를 두고 양국의 해석이 달랐다. 일본 측은 1910년 한일병합조약이 체결 당시에는 유효했으나, 패전으로 무효가 됐다고 해석했고 한국은 체결 당시부터 무효라고 봤다. 그리고 이 대목은 한일 수교 58년이 지난 지금까지 여전히 양국의 첨예한 입장차로 남아있다.

중국은 국교정상화 후 처음 맺은 조약에서 식민지 청산과 관련한 첫 단추를 제대로 꿰어 일본의 사과를 이끌어냈지만 한국은 못한 것이다. 이 때문에 강제징용 배상과 관련된 판결에서 이 문제는 지속적으로 표출되고 있다.

2018년 대법원 판결은 '불법성' 인정..한일정상회담서 사과, '직접적 계승' 표현 있어야

2018년 한국 대법원 판결은 일본 전범기업에 직접 배상을 명령하면서 식민지배의 ‘불법성’을 판결문에 명시했다. 1965년 한일청구권 협정에서 ‘Agree to Disagree’(견해차 인정)로 봉합됐던 식민지배의 불법 문제를 53년만에 소환한 것이다. 재판부 판결의 요지는 ‘식민지배는 불법이었으니 전범기업이 배상을 하라’는 내용이었다. 하지만 외교부가 일본 전범 기업의 배상 책임을 면제해 이를 뒤집는 결과를 내놓으면서 1965년 ‘한일 청구권 협정’의 수정과 보완 노력이 후퇴했다는 비판이 나온다.

이장희 한국외대 명예교수는 “3·1운동으로 건립된 임시정부를 계승하는 것을 가치로 둔 헌법은 그 이전인 일제강점 시기 그 자체를 불법적으로 본다. (윤석열 정부의 제3자 대위변제 결정은) 헌법의 핵심 가치를 부인하는 것으로 헌법 소원 사유가 충분하다”고 밝혔다.

이 때문에 전문가들은 이달 한일정상회담에서 기시다 총리의 입으로 식민지배의 불법성과 부당성을 사죄하는 발언이 있어야 한다고 언급한다. 실제 1998년 10월 8일 발표된 김대중·오부치 선언은 1965년 한일 청구권협정에서 담지 못한 식민지 청산에 대한 보완적 내용이 담겼다. 당시 ‘한일 공동선언’에는 “한국 국민에 대해 식민지배를 통해 다양한 손해와 고통을 안겨주었다는 역사적 사실을 겸허히 받아들이고, 이에 대한 통절한 반성과 마음에서 우러나오는 사죄”가 기술돼있다.

최은미 아산정책연구원 연구위원은 “한일 정상회담에서 기시다 총리가 과거 담화를 계승을 한다면 명시적으로 어떤 부분을 계승하는지에 대해서 사과의지가 명시적으로 표명된 언어가 있어야 한다”고 했다. 다만 호사카 유지 세종대 교수는 “식민지배의 불법성을 인정한 2018년 대법원 판결에 정면으로 배치되는 결정을 행정부가 내놓으면서 일본만 모든 과거사 이슈가 해결된 것”이라면서 “일본이 정상회담을 통해 명시적이고 더 나아간 사과를 할 가능성은 크지 않다. 결국 한국 안에서만 대립이 계속될 수 있다”고 짚었다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수...

마스크영역

"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020910431234020_1770601391.png)

!["세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020509352029563_1770251720.jpg)

![일주일 만에 2만원에서 4만원으로 '껑충'…머스크 언급에 기대감 커진 한화솔루션[이주의 관.종]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021109215637724_1770769315.jpg)

![[비주얼뉴스]'대전 명물' 꿈돌이, 갓·족두리 썼네](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021114393138679_1770788370.jpg)

![[칩人]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021014471836501_1770702439.jpg)

![[아경의 창]모두가 보던 올림픽, 왜 사라졌나](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021107213706897A.jpg)

![[시시비비]대형마트 공휴일 의무휴업 규제도 풀어야](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021110592888659A.jpg)

![[기자수첩] 상처만 남은 합당 자충수](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021113470505452A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

!["국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'[부동산AtoZ]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021108410137498_1770766862.png)