세 살 무렵, 北으로 끌려가 헤어진 아버지

56년만의 상봉 뒤 작고…"성묘라도 하고파"

생존자 고령화 심각…尹정부 임기 '마지막'

지금으로부터 17년 전, 박영식씨(76)는 아직도 그날의 기억이 생생하다. 2006년 3월 남북 이산가족 상봉이 성사되면서 북으로 향했다. 이제는 철거되고 없는 해금강호텔에 짐을 풀고 창밖을 바라보니, 버스에서 북측 이산가족들이 내렸다. 100여명이 하나같이 똑같은 옷차림을 하고 있었지만, 유독 깡마른 노인이 눈에 들어왔다. 고작 세 살 때 헤어진 '아버지'였다.

박씨의 부친께선 야윈 몸으로 당신께서 기르신 나물들과 식탁보, '가화만사성(家和萬事成)'이라 적힌 족자까지 한보따리를 챙겨 오셨다. 이별 말곤 작은 추억 하나 남겨주지 못한 아들에게 무엇이라도 챙겨주고 싶었던 아버지의 마음일까. 북녘에 있는 이복형제들의 이름은 무엇인지, 어디에 살며 어떤 일을 하는지도 세세히 적어 오셨다고 한다.

'이상하다' 싶을 만큼 자세했던 주소록. 아들은 아버지와 헤어지고 나서야 까끌한 종이 위에 꾹꾹 눌러 담은 마음을 깨달았다. 박씨는 "아버지께선 아마 그날이 처음이자 마지막 만남이 될 거란 것을 직감하신 듯하다"고 했다. 56년 만에 이뤄진 상봉, 다시 기약없는 이별. 그로부터 3년 뒤 북에 있는 아버지와 남에 있는 어머니는 비슷한 시기에 함께 눈을 감으셨다.

지난 7일 서울 종로구의 한 사무실에서 만난 박씨는 아버지를 회상하며 빛바랜 흑백사진을 꺼내 보였다. 마지막 기억 속 야윈 아버지가 젊고 건강했던 모습으로 남아 있었다. 박씨는 1947년 경북 예천군의 시골 마을에서 태어났다. 세 살이 되던 1950년 6월25일 북한은 남침을 감행했고, 인민군이 낙동강 전선까지 진격했을 당시 아버지는 납북됐다. 어머니의 품에 안겨 피난길에 올랐던 꼬마는 훗날 아버지가 전쟁 포로라는 사실을 알게 됐다. [관련기사] '소멸되는 이별'

기적 같은 상봉…그리웠던 만큼 낯설어진 아버지

그의 삶에도 기적 같은 순간이 찾아왔다. 이산가족 상봉 추첨에서 떨어져 낙담했지만, 북에서 상봉을 신청했던 아버지가 뽑힌 것이다. 그렇게 박씨는 어머니의 손을 잡고 금강산으로 향했다. 2006년 3월의 일이었다. 하염없이 눈물만 흘렸을 뿐 꿈에 그리던 아버지의 품에 안기는 것도 쉽지 않았다. 서로에게 기억 속 모습이 남지 않은 탓이다. 박씨는 "처음 보는 노인이 팻말을 보고 찾아왔는데 그때서야 '아버지구나' 했다"며 "반가운 마음보다 망치로 머리를 맞은 것처럼 아찔했다"고 회상했다.

북측 이산가족들은 상봉 전 합숙훈련을 받으면서 꽁꽁 굳은 상태였다. 모두 똑같이 청회색 정장을 입고 왼쪽 가슴에는 '김일성 휘장'을 달고 나왔다고 한다. 2박3일 동안 이산가족에게 주어진 시간은 고작 하루 4시간씩 마주하는 게 전부였다. 56년간 쌓인 이야기를 하나씩 풀어내기 시작할 즈음 이별의 순간이 다가왔다. 마지막 인사를 할 겨를도 없이 북한 당국은 주민들을 버스에 태웠고, 유리창을 사이에 두고 손을 맞대며 마음으로만 인사를 전해야 했다.

당시 예순을 앞둔 박씨였지만, 아버지 앞에선 영락없는 아이였다. 그는 "하루라도 아버지 곁에서 자봤으면 싶었지만, 그럴 수 없었다"며 "남측은 해금강호텔, 북측은 금강산호텔에 떨어져서 자야 했다"고 설명했다. 눈물겨운 상봉 속 웃지 못할 추억도 남겼다. 박씨는 "손자를 보여드리고 싶어 아들도 데려갔는데 북쪽 주민들이 청바지를 보고 '저 동무 요상한 바지를 입었다'고 했다"며 "훗날 이복동생에게 온 편지를 보니 아버지가 손자 이야기를 많이도 하셨다고 한다"고 말했다.

"납북자 가족 아픔에 관심 갖길…민간교류 절실"

박씨에겐 '이산(離散)' 만큼 쓰라린 아픔이 있다. 군사정권이 막을 내리기 전까진 전쟁 포로가 아닌 '북한 사람'의 가족으로, 색안경을 끼고 바라본 사회가 낸 생채기다. 남에 있는 가족들이 북한으로 정보를 넘겨줄 거란 시대적 편견이었다. 가난을 이겨낼 방법은 대학에 가는 것이었지만, 학비가 들지 않던 육군사관학교는 그를 받아주지 않았다. 상경을 목표로 공무원에 도전했고 합격증까지 따냈지만, 끝내 발령을 받지 못해 이마저도 포기해야 했다.

어머니의 상처도 컸다. 납북자의 아내로, 말 한마디 잘못 꺼냈다가 자식까지 피해를 볼까 평생 속앓이만 하셨다고 한다. 박씨가 정부를 향해 '납북자 가족'을 한 번이라도 더 들여다 봐주길 바라는 이유다. 그는 "이산가족이라는 아픔을 위로받기는커녕 아버지가 북에 있다는 이유로 온갖 핍박 속에 살아야 했다"며 "더 늦기 전에 정부가 남아 있는 납북자의 이산가족들이 함께 위로를 나눌 수 있도록 작은 모임의 장(場)이라도 마련해주길 바란다"고 털어놨다.

박씨의 마지막 소원은 같은 아픔을 가진 이산가족과 북으로 성묘를 가는 것이다. 당국 간 교류가 어렵다면 민간 차원의 교류에 정부가 힘을 실어주길 바라고 있다. 박씨는 "북한도 조상은 중시한다고 하니 관계가 개선되면 성묘하러 가는 길이라도 터주지 않을까 하는 바람을 갖고 있다"며 "남은 생에 기회가 된다면 꼭 한 번만이라도 아버지의 묘에 절을 올려드리고 싶다. 정말 간절히 바란다"고 눈시울을 붉혔다.

생존자 94% 60대↑…통일부, 아직도 '생사 확인'

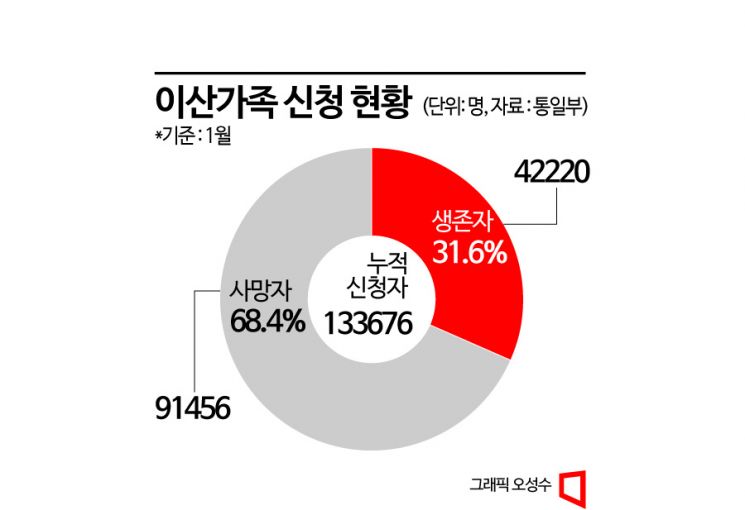

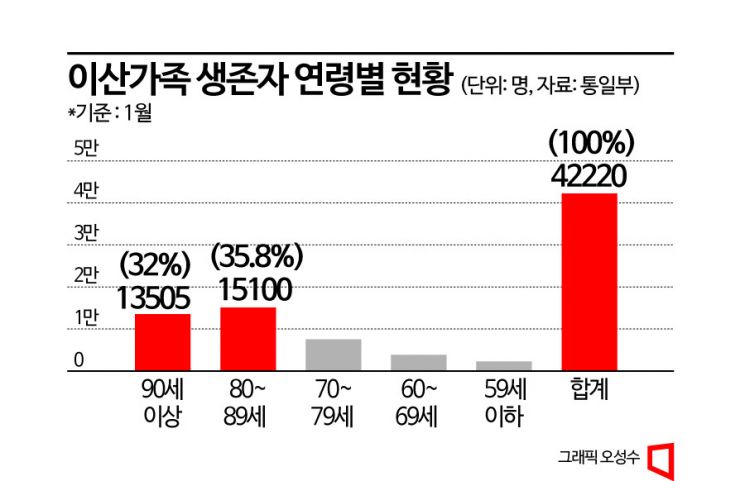

박씨의 절박한 바람처럼 이산가족에게 남은 시간은 많지 않다. 통일부에 따르면 지난달 기준 정부에 등록된 이산가족은 13만3676명, 이 가운데 생존자는 4만2220명(31.6%)에 불과하다. 지난 한 해 동안에만 3647명이 세상을 떠났다. 생존자 중 60세 이상 노인 비율은 94.7%에 육박하며, 80~90대 노인만 계수해도 67.8%에 달한다. 권영세 통일부 장관이 지난해 7월 첫 업무보고에서 "이산가족 문제는 고령화를 감안하면 윤석열 정부 5년이 사실상 마지막 해결 기회"라고 언급한 배경이기도 하다.

통일부는 최근 제4차 남북 이산가족 교류촉진 기본계획(2023~2025년)을 발표하면서, 고령화 대책으로 '전면적 생사 확인'을 제시했다. 모든 생존자의 명단을 북측과 교환하겠다는 것이다. 그러나 이는 이산가족 상봉을 성사시켰던 문재인 정부에서도 해결하지 못한 과제일뿐더러, 북측의 호응이 필수적이라는 점에서 실현 가능성은 낮다는 것이 대체적인 평가다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[소멸되는 이별]②대화 빠진 정책…이산가족 상봉은 '제자리걸음'](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/37/2023020716140916326_1675754049.jpg)

![오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020910431234020_1770601391.png)

!["세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020509352029563_1770251720.jpg)

![일주일 만에 2만원에서 4만원으로 '껑충'…머스크 언급에 기대감 커진 한화솔루션[이주의 관.종]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021109215637724_1770769315.jpg)

![[비주얼뉴스]'대전 명물' 꿈돌이, 갓·족두리 썼네](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021114393138679_1770788370.jpg)

![[아경의 창]모두가 보던 올림픽, 왜 사라졌나](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021107213706897A.jpg)

![[시시비비]대형마트 공휴일 의무휴업 규제도 풀어야](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021110592888659A.jpg)

![[기자수첩] 상처만 남은 합당 자충수](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021113470505452A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.