학교보다 유흥가와 가까운 청소년 쉼터

청소년보호법으로 보호 못 받는 가정밖 청소년

주택 형태의 쉼터…간판조차 없어

주소 찾아가니 공유 오피스…관리부실 정황도

"사실상 가정밖 청소년 방치"

[편집자주] 1992년 우리나라에 처음 청소년 쉼터가 생기고 정확히 30년이 지났다. 서울 YMCA는 최초의 청소년 쉼터를 설치하며 가정 밖 청소년의 비행을 예방하고 긴급생활지원, 교육 등을 제공하겠다는 목표를 내세웠다. 30년 동안 청소년 쉼터는 158개로 늘어나면서 조금씩 발전했다. 하지만 아직 갈 길이 멀다. 여전히 청소년 쉼터에 적응하지 못하거나 자리가 부족한 탓에 가정 밖 청소년들은 거리에 방치돼 있다. 이들은 원치 않지만 굶지 않기 위해 성매매에 뛰어들기도 한다. 어른들이 애써 모른 척하고 악용하려 했던 가정 밖 청소년들의 현실을 조명하고 대안을 찾고자 한다.

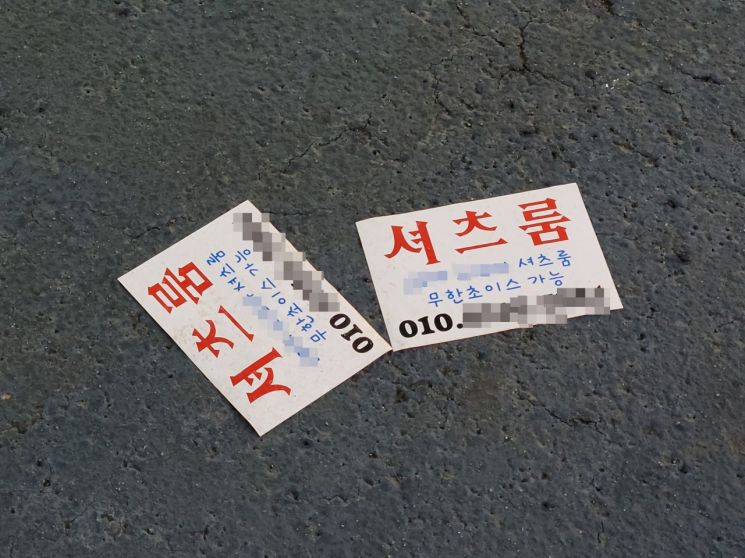

낯부끄러운 성매매 전단지가 널린 서울 금천구의 한 유흥가. 이 곳에서 70걸음만 걸어가면 가정 밖 청소년들이 모여 사는 청소년쉼터가 존재한다. 청소년쉼터 역시 청소년 시설임에도 불구하고 유흥가와 거리를 두지 못하고 있다. /사진=공병선 기자 mydillon@

원본보기 아이콘“XX룸, 여성 무한 초이스 가능”

낯부끄러운 성매매 전단지가 발에 차일 정도로 많은 서울 금천구의 한 유흥가. 오후 8시가 넘어가자 노래방과 마사지샵들의 간판 네온사인들이 빛나기 시작했다. 각 업소마다 ‘밤 10시 이후 청소년 금지구역’이란 문구가 적혀 있을 만큼 청소년이 발을 들여선 안 되는 거리다. 하지만 이곳에서 70걸음만 걸으면 가정 밖 청소년들이 몸을 기댈 수 있는 서울금천청소년중장기쉼터(금천중장기쉼터)가 등장한다. 금천중장기쉼터에서 가장 가까운 중학교인 가산중학교까지 걸어가는 데 걸리는 시간은 약 11분. 갈 곳을 잃어 성매매 등에 노출되기 쉬운 가정 밖 청소년들이 머무는 곳은 학교보다 유흥가가 더 가깝다.

본지는 여성가족부 산하 준정부기관인 한국청소년상담복지개발원에서 위치 정보를 제공하는 서울 내 청소년쉼터 17곳을 모두 찾아갔다. 청소년 쉼터는 어떤 사유로 인해 가정에서 나온 청소년들이 짧게는 하루, 길게는 3년까지 숙식을 할 수 있는 곳을 말한다. 보통 중학생이나 고등학생들이 가정폭력을 견디다 못해 집에서 나오면 쉼터를 향하게 된다. 하지만 그 쉼터조차 청소년들에게 유해한 유흥가에 위치했거나 관리가 부족한 정황들이 포착됐다.

학교보다 유흥가가 더 가까운 청소년쉼터…주택가에 숨어 있어

강서구에 위치한 어울림청소년쉼터(어울림쉼터) 역시 학교보다 유흥가가 더 가까웠다. 어울림쉼터와 강서구 화곡6동에 위치한 유흥가 간 거리는 불과 200m였다. 걸어서 3분이면 도착할 정도로 짧은 거리다. 반면 학교는 10분 넘게 걸어야 한다. 그나마 가까운 등촌중학교와의 거리는 약 890m다. 이 쉼터에서 나와 둘러보면 교육적인 환경보다는 ‘키스샵’, ‘여기 여자 다 예쁨’ 등 성매매를 노골적으로 표현하는 간판들을 더욱 쉽게 접할 수 있다. 청소년을 유해환경으로부터 보호하는 청소년보호법이 청소년 쉼터엔 적용되지 않는 셈이다.

여러 도움을 받을 수 있는 청소년센터와의 거리도 멀었다. 청소년들은 서울시립청소년센터에서 위기청소년 프로그램이나 봉사활동, 동아리활동 등을 접할 수 있지만 멀리 위치한 탓에 가정 밖 청소년들에겐 언감생심(焉敢生心)이다. 금천중장기쉼터와 시립금천청소년센터 간 거리는 3km, 강서구에 위치한 강서청소년쉼터와 시립화곡청소년센터는 1.8km 떨어져 있다.

이러한 쉼터들의 공통점은 주택의 형태를 띠고 있다는 것이다. 청소년들이 머물 수 있는 쉼터 13곳 가운데 5곳은 주택 형태로, 다른 데와 달리 ‘청소년 쉼터’라는 간판도 못 달고 있다. 주택가에서 한참을 들어가야만 등장할 정도로 숨겨진 주택 형태의 쉼터도 있었다. 한 쉼터 관계자는 “쉼터를 지역사회에 드러내는 건 쉽지 않은 일이다”며 “질이 나쁜 청소년들이 모인다는 편견을 가진 지역주민들의 항의가 들어오면 이 아이들과 쉼터가 곤란해진다”고 말했다.

관리 부실 정황도…가정 밖 청소년 "버림받은 느낌"

한국청소년상담복지개발원에 기재된 서울시립신림청소년단기쉼터. 직접 찾아가보니 사원증을 찍어야만 출입할 수 있는 공유 오피스가 등장했다. 실제 청소년 쉼터 주소는 관악구에 위치했다. /출처=한국청소년상담복지개발원

원본보기 아이콘관리가 부실한 정황도 발견됐다. 가정 밖 청소년들이 보고 찾아가야 할 쉼터의 주소를 잘못 안내한 것. 서울시립신림청소년단기쉼터(신림단기쉼터)의 경우 한국청소년상담복지개발원에 기재된 주소대로 찾아가면 서울 마포구에 위치한 공유 오피스 상가가 등장한다. 하지만 해당 사무실에 들어가려면 여타 공유 오피스처럼 사원증을 찍어야만 들어갈 수 있었다. 무작정 찾아갔다간 공유 오피스 입구에서 빼입은 직장인 사이에 쑥스럽게 서 있어야 한다. 안으로 들어가 해당 호수를 찾아가니 사무실은 불이 꺼져 있었다. 신림단기쉼터의 실제 주소는 서울 관악구였다. 올해 초 리모델링 공사를 하면서 합정역 인근으로 잠시 쉼터를 옮겼는데 여전히 그 주소가 남은 것이다.

과거 가정 밖 청소년이었던 A씨(22)는 “인천에 위치한 한 쉼터도 성매매가 이뤄지는 것 같은 노래방과 한 건물을 썼다. 볼 때마다 기괴하다고 생각했다”면서 “관리가 안 되는 쉼터를 볼 때마다 사회로부터 버려졌다는 느낌을 받았지만 어쩔 수 없다. 이곳이 아니면 가정 밖 청소년들은 추운 곳에서 굶어야 한다”고 말했다.

이 같은 일은 왜 발생할까. 결국 돈 문제다. 현재 서울시는 쉼터 17곳 가운데 13곳을 민간위탁에 맡기고 있다. 지난 8월 서울시 의회 행정자치위원회에서 작성한 ‘금천청소년중장기쉼터 민간위탁 동의안 심사보고서’는 쉼터를 서울시 직영으로 운영하면 공공성과 지속성을 담보하지만 민간위탁으로 경제적 효율성과 서비스의 전문성 등 실익을 얻을 수 있다고 말하고 있다. 서울시 관계자는 “쉼터를 민간에 위탁할 때 현실적으로 부지나 환경 등을 고려하기 힘들다”며 “현재는 운영성과와 예산, 인력 등을 쉼터를 위탁하는 데 있어 종합적으로 판단하고 있다”고 밝혔다.

허민숙 국회입법조사처 조사관은 “청소년기는 주변 환경 등에 민감히 반응하는 시기인데 하물며 부모로부터 방치된 가정 밖 청소년들은 더욱 그럴 수밖에 없다”면서 “민간위탁 자체는 좋은 의도였어도 유흥가 주변에 쉼터가 위치하는데 별다른 조치가 없었다는 것은 사실상 가정 밖 청소년들을 방치한 셈”이라고 지적했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[길잃은 청소년①]유흥가에 자리 잡은 청소년 쉼터](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/2022121120183247764_1670757513.jpg)

![[길잃은 청소년①]유흥가에 자리 잡은 청소년 쉼터](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/2022121120241947766_1670757859.jpg)

![[길잃은 청소년③] 폭력 피해 쉼터 찾아도…허술한 법 때문에 다시 폭력 현장으로](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/37/2022121401011650598_1670947276.jpg)

![한은, 작년 순이익 15.3조 '역대 최대'…내달 연차보고서 관전 포인트는[BOK포커스]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026012917212421636_1769674884.jpg)

![[AI 세계속으로]마틴루서킹이](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026022715342956589_1772174068.png)

![[칩톡]'D램 전초기지' 160조 큰그림…SK하이닉스 용인팹의 단계별 로드맵](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026022715310656575_1772173866.jpg)

![[시시비비]200만원짜리 AI폰 시대...통신비 인하 틀 깨져야](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026022708035059851A.jpg)

![[기자수첩]경제단체의 침묵, 재계 목소리 누가 낼 것인가](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026022710302222190A.jpg)

![[기자수첩]견제받을 용기, 수사기관이 답해야 할 질문](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026022709091984174A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

!["사장님, OOO사원 엄마인데요"…자녀 직장까지 관여하는 부모들[세계는Z금]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026022613553654200_1772081736.png)

![[으라車車]새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/210/2026022709474455509_1772153264.png)