한계기업 종업원 수, 2021년 31.4만 명으로 증가

2021년 거래소 한계기업 비중, 홍콩-한국-미국 순

[아시아경제 김평화 기자] 2021년 한계기업 수가 코로나19 확산 전인 2019년과 비교해 23.7% 늘었다. 특히 제조업과 중소기업에서 한계기업 비중이 두드러졌다. 금리 인상 기조가 당분간 지속하면서 기업의 금융 비용 부담 증가가 국내 경제에 부담으로 작용할 수 있다는 평가가 나왔다. 기업구조조정 촉진법과 기업 활력 제고를 위한 특별법을 상시화해야 한다는 주장도 함께다.

13일 한국경제연구원은 김윤경 인천대학교 교수에게 의뢰한 '기업구조조정 제도 개선방안' 보고서를 공개했다. 이번 보고서는 2017년부터 2021년까지 주식회사 등의 외부감사에 의한 법률(외감법)을 적용받는 비금융 기업 2만2388개사를 분석해 국내 한계기업 상황을 살피는 데 목적을 뒀다. 한계기업은 영업 활동으로 이자 비용을 감당하지 못하는 재무 곤경이 지속하는 기업을 말한다. 3년 연속 이자보상배율(영업 이익을 이자 비용으로 나눈 값)이 1 미만인 기업이다.

한계기업 수 23.7% 증가…중소기업·제조업 비중 크네

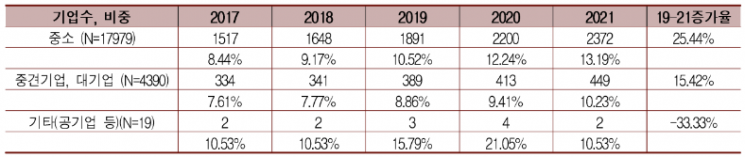

보고서에 따르면 2021년 한계기업 수는 총 2823개사로 코로나19 확산 전인 2019년(2283개사) 대비 23.7% 늘었다. 한계기업에 종사하는 종업원 수는 2019년 24만7000명에서 2021년 31만4000명으로 26.7% 증가했다. 기업 규모별로 보면 한계기업 수는 중소기업에서 증가세가 뚜렷했다. 중견 및 대기업은 2019년 389개사에서 2021년 449개사로 15.4% 늘어난 데 비해 중소기업은 1891개사에서 2372개사로 25.4% 늘었다.

산업별로는 제조업의 한계기업 비중이 40.4%(1141개사)로 가장 많았다. 코로나19 확산 전인 2019년 대비 2021년 한계기업의 증가율로 보면 ▲항공운송업(H51, 300%) ▲비금속광물 광업(B07, 300%) ▲음식점 및 주점업(I56, 200%) ▲음료 제조업(C11, 200%) ▲가구 제조업(C32, 100%) ▲폐기물 수집·운반, 처리 및 원료재생업(E38, 100%) 순으로 많았다.

한국 유가증권 상장사(KOSE)와 코스닥(KOSDAQ)을 포함해 세계 주요 거래소에서 거래되는 한계기업을 분석한 결과, 국내 전체 기업 대비 한계기업 비중은 2021년 기준 17.1%로 홍콩증권거래소(28.9%)에 이어 두 번째로 많았다. 2017년과 비교하면 증가세도 홍콩증권거래소에 이어 두 번째로 나타났다. 한계기업 비중이 지속해서 늘면서 부실의 만연화가 나타날 수 있다는 게 보고서 분석이다.

"기업구조조정 촉진법, 기업 활력 제고를 위한 특별법 상시화 필요"

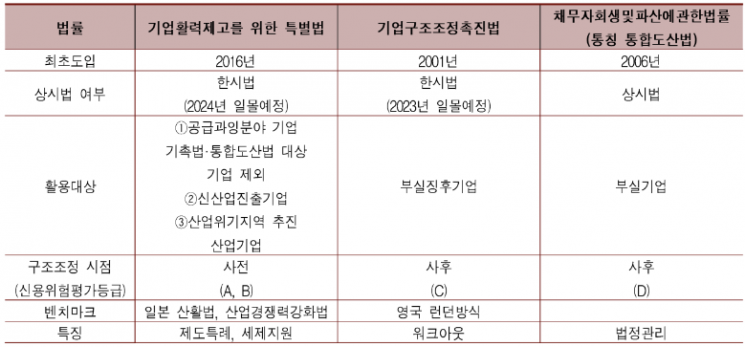

보고서는 기업구조조정 촉진법과 기업 활력 제고를 위한 특별법을 상시화해 기업의 사업 재편과 구조조정 활성화를 도모해야 한다고 주장했다. 정책 불확실성으로 기업의 구조조정 계획이 왜곡될 우려가 있는 만큼 상시화 논의를 발전시켜 입법 논의를 진행해야 한다는 내용이다. 기업구조조정 촉진법과 기업 활력 제고를 위한 특별법은 부실 징후 기업의 워크아웃을 관할하는 한시법으로 각각 2023년과 2024년 일몰 예정이다.

기업 활력 제고를 위한 특별법의 경우 새로운 기술과 기업 환경 변화를 법에 반영하자는 논의가 나오는 상황이다. 보고서는 매번 변화하는 내용을 법에 포함한다면 입법 취지인 기업의 자발적이고 신속한 사업 재편을 달성하긴 어렵다고 밝혔다. 사업 재편 계획 심의위원회 승인 과정이 있는 만큼 법에 대상을 제한하지 않아야 한다는 설명도 더했다.

김 교수는 "기업 구조조정의 속도를 높이고 사회 비용을 최소화하도록 구조조정 제도를 설계하면서 기존 법제를 정비할 필요가 있다"며 "지속가능한 성장을 위한 기업의 적극적인 노력도 필요하다"고 말했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 ...

마스크영역

"이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 ...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[경제 인사이트]부동산 세금, 9년을 버틸 수 있을까](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021308282085220A.jpg)

![[초동시각]설탕부담금, 세금논쟁보다 설계가 먼저](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021308330896636A.jpg)

![[기자수첩]개성공단 '보상'과 '지원'의 간극](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026021210430293507A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.