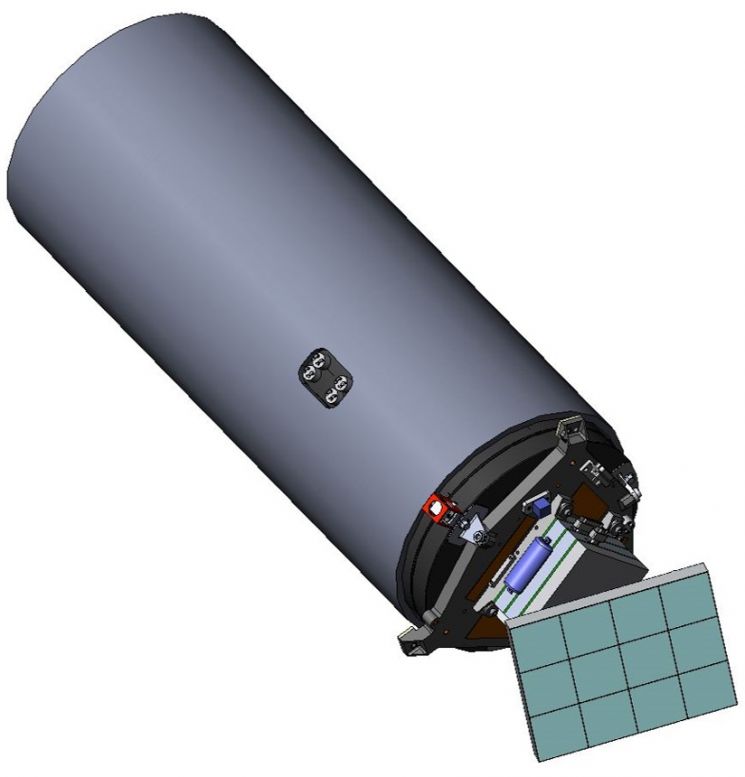

[아시아경제 김봉수 기자] 한국의 첫 우주 탐사 계획인 달 탐사 궤도선 발사 작업이 순풍을 타고 있습니다. 과학기술정보통신부는 지난 1일 탑재체 및 본체 개발이 거의 마무리된 상태로, 2022년 8월 달 탐사 궤도선 발사에 전혀 지장이 없다고 밝혔습니다. 그러면서 달 탐사 궤도선의 구체적인 임무도 공개했죠. 인류 역사상 최초로 편광영상을 촬영해 달 표면의 변화 양태 및 원인 등을 분석하게 됩니다. 또 미국 항공우주국(NASA)가 탑재하는 음영카메라(ShadowCam)은 2024년 인류 두 번째 달 착륙 프로젝트인 아르테미스(artemis)의 척후병 역할을 맡습니다. NASA는 이 카메라를 통해 영구 음영지역이라 촬영히 불가능했던 달의 극 지방을 찍어 아르테미스 프로젝트의 착륙 지점을 선정할 계획이기 때문입니다.

이처럼 순풍에 돗 단 듯 쑥쑥 진행되고 있는 프로젝트지만, 2007년 시작된 이후 달 탐사 계획은 10여년간 수많은 우여 곡절을 겪었습니다. 정치적 외풍, 기술적 난제, 외국 기관과의 협력 문제, 내부적 갈등 등 그야 말로 온갖 어려움을 다 겪었습니다.

첫번째 달 탐사 프로젝트가 맞닥뜨린 장애물은 정치적 외풍이었습니다. 원래 한국의 독자적 달 탐사 계획은 2007년 노무현 정부때 세워집니다. 당시 한국항공우주연구원 등 전문가들의 의견을 받아 들여 2020년 달 탐사 궤도선을 발사하고 2025년엔 달 착륙선을 발사한다는 등 장기적인 프로젝트였습니다. 국내 관련 기술ㆍ인력 수준과 예산을 감안한 스케쥴이었죠. 그런데 박근혜 정부가 들어선 2013년 이 계획들이 3년, 5년씩 앞당겨지게 됩니다. 2017년 달 탐사 궤도선 발사, 2020년 달 착륙선 발사로 수정되죠. 박근혜 대통령의 대선 공약에 따른 조치였습니다.

이 계획은 현장 연구자ㆍ기술진들의 엄청난 반발에 부딪힙니다. 도저히 시간표를 맞출 수 없는 무리한 계획이라는 거였죠. 결국 이후 기술적인 문제로 인해 달 탐사 스케쥴은 차일 피일 미뤄져 문재인 정부 들어 달 궤도선은 2020년 12월, 달 착륙선은 2030년 이내로 1차 연장됐고, 이후 한 차례 더 연장돼 2022년 달 궤도선 발사, 2030년 내 달 착륙선 발사라는 현재의 스케쥴이 확정된 상태입니다.

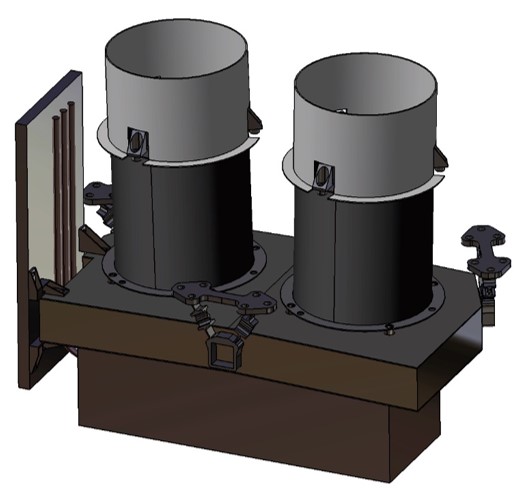

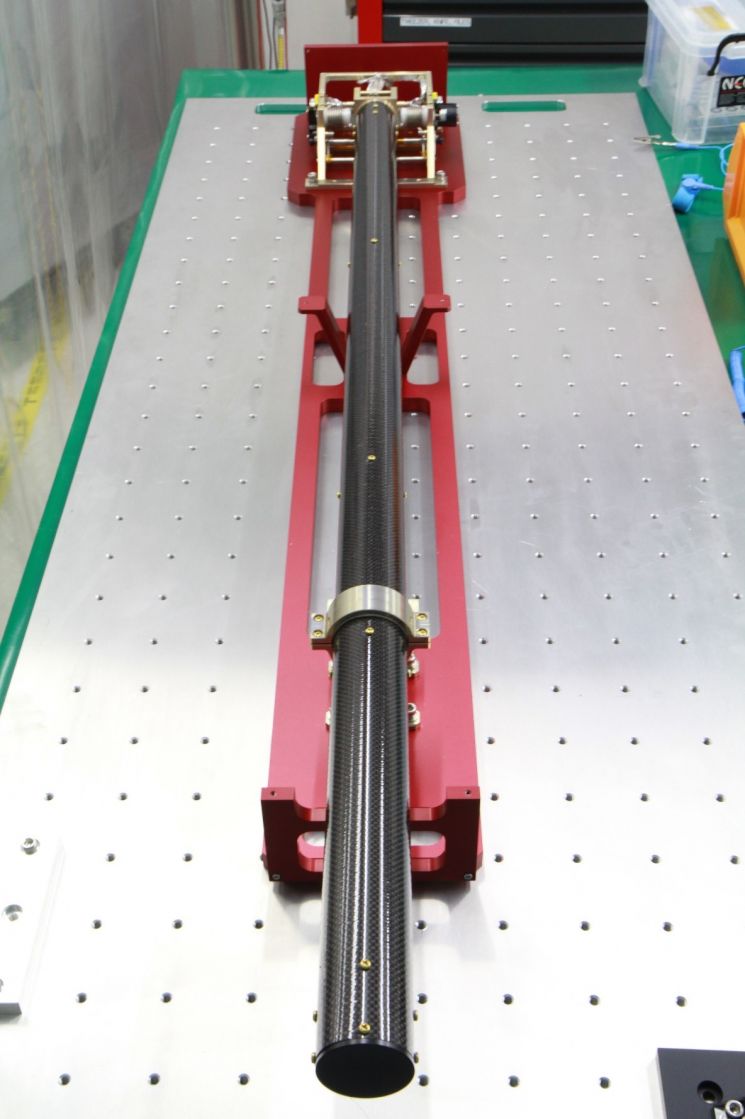

두번째 장애물은 기술적 난제입니다. 바로 '무게'가 그 주인공입니다. 당초 달 탐사 궤도선은 비슷한 시기에 개발을 시작한 한국형 발사체인 '누리호'에 실려 우주로 발사된다는 구상이었습니다. 문제는 누리호의 최대 탑재 중량이 1.5t에 불과하다는 겁니다. 그래서 연구진들은 달 탐사 궤도선의 무게를 550kg 이내로 줄이려고 노력했죠. 자체적으로 포상금까지 내걸고 무게를 감소시키려는 노력이 이어졌지만 결국 기술적인 한계에 부딪혀 실패하고 말았습니다. 현재 달 탐사 궤도선의 무게는 목표보다 128kg이 많은 678kg으로 정해진 상태입니다.

이렇게 궤도선의 무게가 더 무거워지면서 2019년 9월 달 탐사 프로젝트 전체의 조정이 이뤄졌습니다. 발사체도 누리호가 아니라 미국 민간 우주 업체 스페이스엑스의 팔컨9으로 변경됐습니다. 스페이스엑스 측에 지급할 예산이 늘어나면서 전체 비용도 1978억원보다 200억원 이상 늘어나게 됐습니다.

탑재체의 무게 증가는 또 다른 심각한 문제를 야기합니다. 연료 소모량이 많아져 궤도선의 수명 자체에 문제가 생기기 때문입니다. 이에 항우연 과학자들은 당초 1년간 100km의 정원 궤도를 돌도록 하겠다는 목표를 수정하게 됩니다. 9개월은 달에서 가까울 때는 100km, 멀 때는 300km 상공을 지나는 타원 궤도로 운영하고, 마지막 3개월만 100km 상공 정원 궤도로 운행하겠다는 계획이었습니다. 당초 목표인 1년 운영기간을 채우기 위한 고육지책이었죠.

그러나 이같은 계획 변경은 또 다른 장벽에 부딪히게 됩니다. NASA가 항의하고 나선 것입니다. NASA는 목표했던 극 지역 표면 촬용을 하려면 정원 궤도라야 가능한데, 3개월간의 기간으로는 충분한 정보를 얻을 수 없다며 원래대로 1년간 정원 궤도 운영을 해야 한다고 고집합니다.

결국 항우연과 NASA는 논란 끝에 최대한 연료 소모량을 줄이는 방식으로 달 궤도선의 궤도 진입 방식을 변경해 정원 궤도 1년 운영이라는 목표를 달성하자고 합의하게 됐습니다. 구체적으로 한국 연구진은 기존에 사용해온 위상궤도 전이 방식(Phasing Loop) 즉 위성이 지구 주변을 긴 타원 궤도로 몇차례 공전하다가 달 궤도에 진입하는 방식을 선택했었습니다. 1개월 정도 시간이 걸리고 일본ㆍ인도 등이 이미 성공한 적이 있는 안정적인 방식입니다.

그러나 NASA는 'WBS(Weak Stability Boundary) 방식'으로 변경하자고 주장합니다. 이 방식은 지구ㆍ달ㆍ태양의 중력장을 이용해 달 궤도에 접근하는 것으로, 다소 시간이 더 걸리지만 연료 소모량을 최소화할 수 있습니다. 다만 최근 미국 달 중력장 탐사 미션 그레일(Grail)이 성공하긴 했지만 아직 충분히 검증되지 않았다는 점에서 위험 부담이 다소 있는 방식입니다. 어쨌든 양국의 과학자들은 지난해 WBS 방식 실행에 합의한 상태입니다. 미국이 자신들의 성공 노하우를 최대한 한국에 전수해 준다는 전제가 깔려 있죠.

달 탐사 궤도선 개발은 내부에서도 수많은 갈등을 겪어 왔습니다. 항우연이 궤도선 무게를 줄이는 데 실패하자 정부가 2019년 1~5월 사이에 달 탐사 사업단 연구자들에게 지급되어야 할 인센티브 1억300만원을 주지 않은 사건이 대표적입니다. 항우연 연구자들은 당연히 지급되어야 할 통상적인 연구 수당이었다며 지난해 초 임금 체불 소송을 제기해 재판이 진행 중입니다.

정부는 반면 당시 달 탐사 사업 추진이 늦어지자 별도의 조직을 통해 사업 점검에 나서면서 해당 기간 동안 연구 활동이 전무했던 만큼 인건비를 줄 수 없다는 입장입니다. 항우연이 자체적으로 해당 기간 동안 임금을 지급하긴 했지만 인센티브는 해결하지 못한 게 불씨였죠. 책임 부처인 과학기술정보통신부와 실무 주체인 항우연 간에도 갈등이 끊이지 않았습니다. 최근 3년 임기를 마친 임철호 전 항우연 원장이 지난해 말 과기정통부에 의해 전격 해임 통보를 받는 일도 있었습니다.

아무튼, 한국의 독자적 달 탐사 궤도선 발사는 순조롭게 준비되고 있어 내년 8월 발사가 가능할 전망입니다. 우여곡절을 겪은 달 탐사 작업은 한국의 대외적 위상을 제고해 국민적 자긍심을 고취시켜 줄 것입니다. 또 향후 이뤄질 본격적인 우주 개발, 소행성ㆍ화성 탐사 등을 통한 자원 확보, 안전 보장 등 직접적인 국익으로도 이어집니다. 산전수전 다 겪은 달 탐사 궤도선이 앞으로는 쭉 순항하길 기원합니다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

![또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/93/2026013009165322085_1769732214.jpg) 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ...

마스크영역

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![128kg 다이어트에 목숨을 걸었던 과학자들…달탐사궤도선 이야기[과학을 읽다]](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/2021040111264860789_1617244009.jpg)

!["쉿! 말하지 마세요" '통 김밥' 베어먹었다간 낭패…지금 일본 가면 꼭 보이는 '에호마키'[日요일日문화]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020616162132271_1770362181.jpg)

!["삼성·하이닉스엔 기회" 한국 반도체 웃는다…엔비디아에 도전장 내민 인텔[칩톡]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2025031309072266065_1741824442.jpg)

![[상속자들]신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026013009165322085_1769732214.jpg)

![[기자수첩]전략적 요충지, 한국GM에 닿지 않나](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020611061194711A.jpg)

![[기자수첩]설탕·밀 가격 인하 '눈 가리고 아웅'](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020610485436390A.jpg)

![[논단]정말 시장은 정부를 이길 수 없을까](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020710012185549A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.