'한국인터넷투명성보고서2016' 공개

4년간 평균 483건 통신 감청…63%는 인터넷

작년 네이버·카카오 압수수색 1만3000건

[아시아경제 강희종 기자]지난 4년간 국내 통신제한(감청) 건수는 연평균 483건이었으며 이중 98%는 국가정보원에 의해 이루어진 것으로 나타났다. 또 매년 전체 인구수의 20%에 달하는 1000만개 이상의 통신 계정에 대해 가입자 정보와 통신 내역이 수사기관에 제공되고 있는 것으로 나타났다.

[아시아경제 강희종 기자]지난 4년간 국내 통신제한(감청) 건수는 연평균 483건이었으며 이중 98%는 국가정보원에 의해 이루어진 것으로 나타났다. 또 매년 전체 인구수의 20%에 달하는 1000만개 이상의 통신 계정에 대해 가입자 정보와 통신 내역이 수사기관에 제공되고 있는 것으로 나타났다.

27일 고려대 법학전문대학원 공익법률상담소는 이같은 내용을 골자로 하는 ‘한국인터넷 투명성 보고서 2016’을 공개했다.

한국인터넷투명성보고서는 구글이 지원하고 있으며 2013년부터 2015년까지 이뤄진 정부의 인터넷상 감시(감청·신원정보 제공 등) 및 검열(사이트 차단·게시물 삭제 등) 현황을 종합 분석했다.

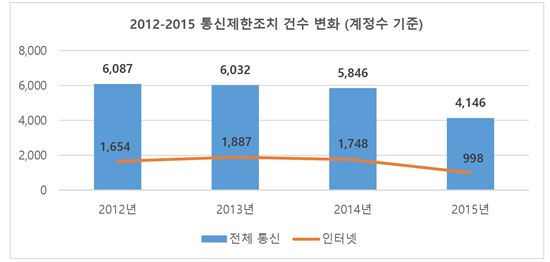

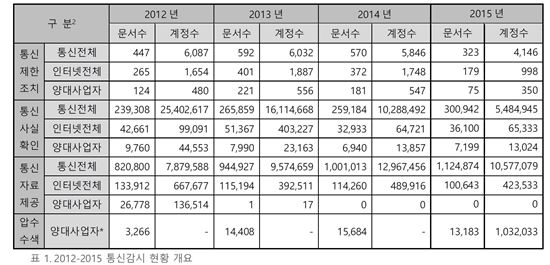

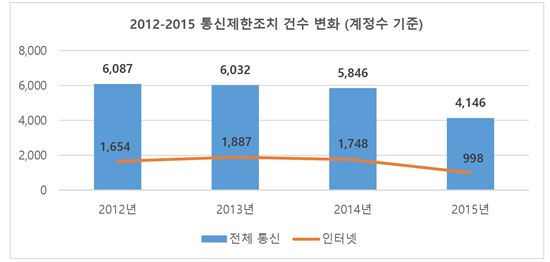

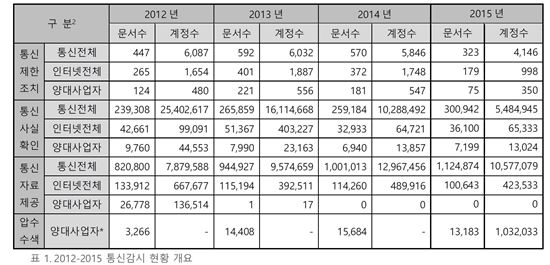

보고서에 따르면 2012년부터 2015년까지 통신 제한 조치(감청:통신 내용을 확인)는 연평균 483건, 5523개 계정에 대해 이루어졌다.

2015년 한해에는 323건의 요청에 의해 4146개 계정에 의해 감청이 이루어졌다. 98%는 국정원에 의한 것으로 나타났다.

이중 인터넷에 의한 감청은 연평균 304건(1572개 계정)이었으며 총 통신제한조치의 63%(문서 수 기준)를 차지했다. 2015년 한해는 179건의 요청(998개 계정)에 의해 이루어졌다.

2012년부터 2015년까지 전체 통신에 대한 통신 사실 확인자료는 연평균 26만6323건(1432만2680개 계정)에 대해 이루어졌다. 2015년 한해에는 30만942건(548만4945개 계정)에 대해 이루어졌다.

통신 사실 확인 자료는 수사기관이 송수신 번호나 시간, 위치 등 통신 내역이나 기록에 대해 확인하는 것을 말한다.

통신사실확인자료 제공의 문건수는 증가 추세이나, 계정수는 2013년 1611만4,668건, 2014년 1022만8492건에서 2015년 548만4945건으로 급감했다.

그 중 인터넷에 대한 통신사실확인 자료 제공은 연 평균 4만780건, 15만8093개 계정에 대해 이루어졌다. 이는 통신사실확인의 약 1.2%(계정수 기준)를 차지하고 있다.

보고서는 "이는 주로 통신사실확인이 이동통신사업자에 대한 대량 요청으로 집중돼 있기 때문인 것으로 보인다"고 설명했다.

◆작년 1057만개 계정 통신 자료 제공

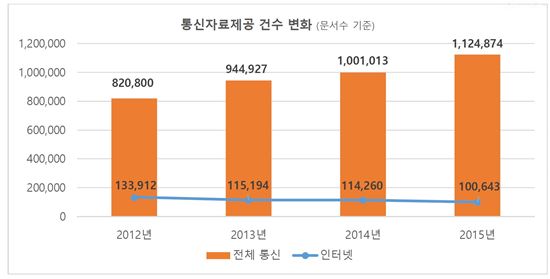

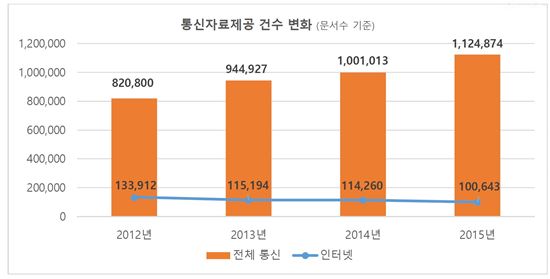

2012년부터 2015년까지 전체 통신에 대한 통신자료제공(가입자 신원정보 확인)은 연 평균 97만2903건(1024만9695개 계정)에 대해 이루어졌다.

2015년 한해 112만4874건으로 1057만7079개 계정에 대하여 이루어졌다.

이중 인터넷 서비스 가입자에 대한 통신자료제공은 연 평균 11만6002건, 49만3409개 계정에 대해 이루어진 것으로 나타났다. 이는 총 통신자료제공의 약 4.8%(계정수 기준)를 차지하고 있다.

이는 네이버, 카카오 등 대형 인터넷 서비스 사업자들이 통신자료제공 요청에 응하지 않고 있기 때문인 것으로 보인다.

보고서는 "통신사실확인자료 제공과 통신자료제공으로 연간 전체 인구수의 20%에 달하는 1000만 개 이상의 통신 계정 정보가 조치되고 있는 것은 심각한 문제"라고 지적했다.

◆"인터넷 사업자에 대한 압수수개 광범위"

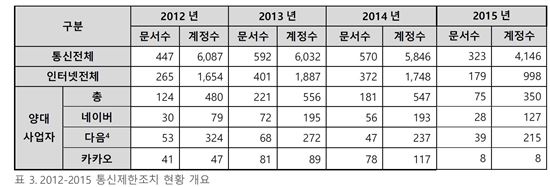

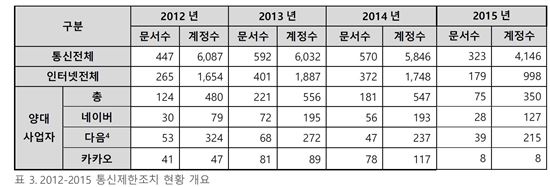

네이버, 카카오 등 인터넷 사업자에 대한 수사기관의 압수수색도 광범위하게 이루어지고 있는 것으로 나타났다.

네이버와 카카오가 투명성보고서에서 공개한 자료에 따르면 2015년 기준 두 사업자에 대한 압수수색만 1만3183건(103만2033개 계정)이었다. 문서 1건당 조치 계정수는 78개였다.

국내 온라인 메신저 서비스 점유율의 90%이상을 차지하는 카카오에 대한 압수수색의 경우에는 문서 1건당 조치계정수가 약 126개로 나타났다.

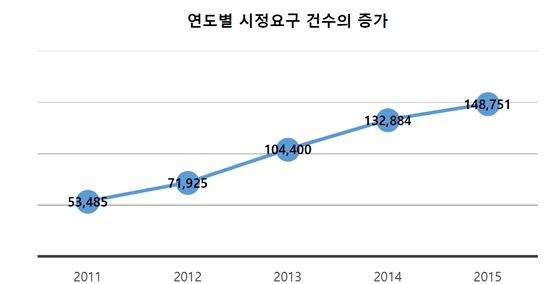

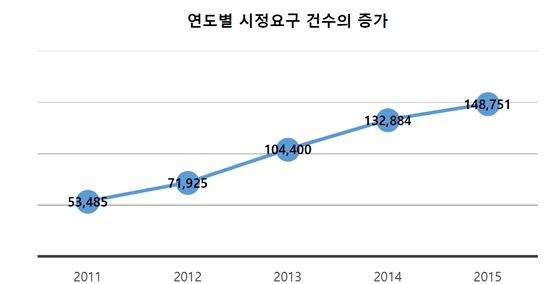

한편, 보고서에 따르면 2015년에는 총 15만8073건의 정보가 심의됐으며 이중 14만8751건(94.1%)이 시정요구(삭제, 차단 등) 됐다. 9174건 (5.8%)만이 내용에 문제가 없는 것으로 결정됐다.

국가보안법 위반 정보에 대한 시정요구는 2013년 691건, 2014년 1137건, 2015년 1836건으로 급격히 증가하고 있는 것으로 나타났다.

보고서는 “2015년 국가보안법 위반 정보에 대한 인지는 모두 관계기관 요청에 의한 것이었다”며 “방송통신위원회 및 원 신고기관인 국정원, 경찰 등이 국가보안법 위반 정보 심의에 역량을 투입하고 있음을 알 수 있다”고 설명했다.

유해정보에 대한 시정요구는 2014년 1000건에서 2015년 2182건으로 전년도 대비 2배 이상 증가했다. 특히, 정치 심의 논란을 낳고 있는 ‘사회적 혼란 야기(사회질서 위반)’ 심의규정을 이유로 2015년 한해에만 82건의 게시물이 삭제, 차단됐다.

권리침해 정보에 대한 시정요구 역시 2014년 2085건에서 2015년 5379건으로 전년도 대비 2배 이상 증가했다. 전체 비율도 1.6%에서 3.6%로 증가했다.

이 중 명예훼손 정보에 대한 시정요구는 2014년 379건에서 2015년 1611건으로 전년도 대비 4배 이상 증가했다.

◆"명예훼손 시정 요구 4배 증가…신중해야"

보고서는 “권리침해 정보, 특히 명예훼손 정보에 대한 시정요구는 타인의 비판을 억제하고자 하는 개인이나 사업자의 욕구가 투영된 것이고 판단이 모호하기 때문에 더욱 주의하여 볼 필요가 있다”고 지적했다.

보고서에 따르면 2015년 전체 시정요구 14만8751건 중 1754건(1.2%)만이 게시자에 대해 의견진술 기회가 부여됐다.

또한 3년간 총 38만6035건 의 시정요구에 대해 시정요구 철회나 이의를 신청한 건수는 단 179건(0.05%)에 불과했다.

2015년 기준으로는 총 시정요구 건수 14만8751건 중, 이의신청 및 시정요구 철회 요청 건수는 단 41건(0.03%)이었다. 이의신청의 경우 2014년, 2015년 모두 0%을 기록해 위원회가 스스로 결정을 번복하는 경우는 거의 없음을 알 수 있었다.

강희종 기자 mindle@asiae.co.kr

4년간 평균 483건 통신 감청…63%는 인터넷

작년 네이버·카카오 압수수색 1만3000건

(출처:한국인터넷투명성보고서2016)

27일 고려대 법학전문대학원 공익법률상담소는 이같은 내용을 골자로 하는 ‘한국인터넷 투명성 보고서 2016’을 공개했다.

한국인터넷투명성보고서는 구글이 지원하고 있으며 2013년부터 2015년까지 이뤄진 정부의 인터넷상 감시(감청·신원정보 제공 등) 및 검열(사이트 차단·게시물 삭제 등) 현황을 종합 분석했다.

(출처:한국인터넷투명성보고서 2016)

보고서에 따르면 2012년부터 2015년까지 통신 제한 조치(감청:통신 내용을 확인)는 연평균 483건, 5523개 계정에 대해 이루어졌다.

2015년 한해에는 323건의 요청에 의해 4146개 계정에 의해 감청이 이루어졌다. 98%는 국정원에 의한 것으로 나타났다.

이중 인터넷에 의한 감청은 연평균 304건(1572개 계정)이었으며 총 통신제한조치의 63%(문서 수 기준)를 차지했다. 2015년 한해는 179건의 요청(998개 계정)에 의해 이루어졌다.

출처:한국인터넷투명성보고서2106

2012년부터 2015년까지 전체 통신에 대한 통신 사실 확인자료는 연평균 26만6323건(1432만2680개 계정)에 대해 이루어졌다. 2015년 한해에는 30만942건(548만4945개 계정)에 대해 이루어졌다.

통신 사실 확인 자료는 수사기관이 송수신 번호나 시간, 위치 등 통신 내역이나 기록에 대해 확인하는 것을 말한다.

통신사실확인자료 제공의 문건수는 증가 추세이나, 계정수는 2013년 1611만4,668건, 2014년 1022만8492건에서 2015년 548만4945건으로 급감했다.

그 중 인터넷에 대한 통신사실확인 자료 제공은 연 평균 4만780건, 15만8093개 계정에 대해 이루어졌다. 이는 통신사실확인의 약 1.2%(계정수 기준)를 차지하고 있다.

보고서는 "이는 주로 통신사실확인이 이동통신사업자에 대한 대량 요청으로 집중돼 있기 때문인 것으로 보인다"고 설명했다.

(출처:한국인터넷투명성보고서2016)

◆작년 1057만개 계정 통신 자료 제공

2012년부터 2015년까지 전체 통신에 대한 통신자료제공(가입자 신원정보 확인)은 연 평균 97만2903건(1024만9695개 계정)에 대해 이루어졌다.

2015년 한해 112만4874건으로 1057만7079개 계정에 대하여 이루어졌다.

이중 인터넷 서비스 가입자에 대한 통신자료제공은 연 평균 11만6002건, 49만3409개 계정에 대해 이루어진 것으로 나타났다. 이는 총 통신자료제공의 약 4.8%(계정수 기준)를 차지하고 있다.

이는 네이버, 카카오 등 대형 인터넷 서비스 사업자들이 통신자료제공 요청에 응하지 않고 있기 때문인 것으로 보인다.

(출처:한국인터넷투명성보고서2016)

보고서는 "통신사실확인자료 제공과 통신자료제공으로 연간 전체 인구수의 20%에 달하는 1000만 개 이상의 통신 계정 정보가 조치되고 있는 것은 심각한 문제"라고 지적했다.

◆"인터넷 사업자에 대한 압수수개 광범위"

네이버, 카카오 등 인터넷 사업자에 대한 수사기관의 압수수색도 광범위하게 이루어지고 있는 것으로 나타났다.

네이버·카카오 압수수색 건수 변화(출처:한국인터넷투명성보고서2016)

네이버와 카카오가 투명성보고서에서 공개한 자료에 따르면 2015년 기준 두 사업자에 대한 압수수색만 1만3183건(103만2033개 계정)이었다. 문서 1건당 조치 계정수는 78개였다.

국내 온라인 메신저 서비스 점유율의 90%이상을 차지하는 카카오에 대한 압수수색의 경우에는 문서 1건당 조치계정수가 약 126개로 나타났다.

한편, 보고서에 따르면 2015년에는 총 15만8073건의 정보가 심의됐으며 이중 14만8751건(94.1%)이 시정요구(삭제, 차단 등) 됐다. 9174건 (5.8%)만이 내용에 문제가 없는 것으로 결정됐다.

국가보안법 위반 정보에 대한 시정요구는 2013년 691건, 2014년 1137건, 2015년 1836건으로 급격히 증가하고 있는 것으로 나타났다.

보고서는 “2015년 국가보안법 위반 정보에 대한 인지는 모두 관계기관 요청에 의한 것이었다”며 “방송통신위원회 및 원 신고기관인 국정원, 경찰 등이 국가보안법 위반 정보 심의에 역량을 투입하고 있음을 알 수 있다”고 설명했다.

유해정보에 대한 시정요구는 2014년 1000건에서 2015년 2182건으로 전년도 대비 2배 이상 증가했다. 특히, 정치 심의 논란을 낳고 있는 ‘사회적 혼란 야기(사회질서 위반)’ 심의규정을 이유로 2015년 한해에만 82건의 게시물이 삭제, 차단됐다.

권리침해 정보에 대한 시정요구 역시 2014년 2085건에서 2015년 5379건으로 전년도 대비 2배 이상 증가했다. 전체 비율도 1.6%에서 3.6%로 증가했다.

(출처:한국인터넷투명성보고서2016)

이 중 명예훼손 정보에 대한 시정요구는 2014년 379건에서 2015년 1611건으로 전년도 대비 4배 이상 증가했다.

◆"명예훼손 시정 요구 4배 증가…신중해야"

보고서는 “권리침해 정보, 특히 명예훼손 정보에 대한 시정요구는 타인의 비판을 억제하고자 하는 개인이나 사업자의 욕구가 투영된 것이고 판단이 모호하기 때문에 더욱 주의하여 볼 필요가 있다”고 지적했다.

보고서에 따르면 2015년 전체 시정요구 14만8751건 중 1754건(1.2%)만이 게시자에 대해 의견진술 기회가 부여됐다.

또한 3년간 총 38만6035건 의 시정요구에 대해 시정요구 철회나 이의를 신청한 건수는 단 179건(0.05%)에 불과했다.

2015년 기준으로는 총 시정요구 건수 14만8751건 중, 이의신청 및 시정요구 철회 요청 건수는 단 41건(0.03%)이었다. 이의신청의 경우 2014년, 2015년 모두 0%을 기록해 위원회가 스스로 결정을 번복하는 경우는 거의 없음을 알 수 있었다.

강희종 기자 mindle@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>