북한 비핵화는 전혀 문제가 될 것이 없다는 분위기가 이미 곳곳에서 감지된다. 특히 경제 관련 뉴스 채널은 연일 남북 경협에 대한 희망찬 기대감을 부추기면서 한창 세몰이 중이다.마치 남북경협이 한반도와 동북아에 신세계를 열어줄 것처럼 국민을 현혹시키고 있다. 물론 정부도, 대북 경협 단체도 이런 분위기 조성에 적극적으로 동참하면서 분위기 띄우기에 한창이다. 정부의 '한반도 신(新)경제공동체 구상'이나 '북방경제협력위원회' 발족도 이런 맥락의 산물이다.

경협주도성장론을 가로막는 장애는 북한의 핵 보유 집념과 정권의 비정상성이다. 우선 김정은 북한 국무위원장의 관심은 '핵 있는 상태에서의 대화와 협력'을 추구하는 것이라는 점에서 북한의 핵 포기 가능성은 거의 없어 보인다. 판문점 선언과 싱가포르 합의 이후에도 북한 비핵화의 조짐이나 흔적을 찾을 수 없다. 이는 2013년 김 위원장의 '핵ㆍ경제발전병진정책'이 아직도 유효하다는 것이다.

우리만 대화와 경협 나아가 평화에 도취(euphoria)돼 북핵 폐기의 문제를 회피하는 것 같아 심히 염려된다. 대화와 협력에 방점을 둔 여론 몰이로 북한의 비핵화가 이미 다 해결된 것처럼 행동하도록 환상을 부추긴다.

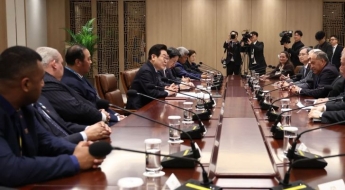

판문점 선언과 싱가포르 합의의 핵심은 '경제 교류와 협력(또는 신뢰 구축)을 통해 상호 의존성을 높이고 이를 기반으로 한반도에 평화를 가져오겠다'라는, 경제(신뢰)와 안보를 교환하는 모델이다. 이 모델은 교역ㆍ접촉(신뢰)을 통해 평화를 구축하겠다는 평화이론(peace through trade)에 근거를 두고 있다.

그러나 평화이론은 동일한 이념 또는 가치를 가지고 있는 경우에만 제대로 작동한다는 점에서 판문점 선언과 싱가포르 합의는 분명 태생적 한계가 있다. 이런 태생적 한계는 북한의 개혁과 개방을 통해 보완돼야 한다. 개혁은 비효율적 체제를 효율적 체제로 전환하는 것이며 개방은 투자국의 입장을 존중해준다는 점에서 개혁과 개방은 결국 국제 규범을 준수하는 것과 같다.

결국 북한 정상화란 핵과 미사일 개발에 자원을 낭비하는 '독재자 중심의 정치'가 아니라 주민의 삶의 질을 향상시키기 위한 '북한 주민 우선의 정치'로의 전환을 의미한다.

이는 개혁과 개방을 통해 국제 규범을 준수하는 '열린 정치'를 뜻한다. 특히 북핵이 국제사회의 대북 제재의 근원이라는 점에서 북핵 폐기는 국제사회의 대북 투자에 척도로 작동한다는 점도 고려해야 한다. 따라서 한반도에서 경협주도성장론이 제대로 작동하기 위한 수순은 '선(先) 북핵 폐기와 개혁ㆍ개방을 통한 북한 정상화' '후(後) 남북 경협을 통한 경제공동체 추진'이다. 그래야만 남북한이 평화와 번영의 길로 나아갈 수 있다.

조영기 한반도선진화재단 선진통일연구회장

꼭 봐야할 주요뉴스

![여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/93/2025121009311250124_1765326672.png) 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ...

마스크영역

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[시론] '경협주도성장론'의 성공 조건](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/2018062708082724268_1530054506.jpg)

!["1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책[농업 바꾼 FTA]①](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2025052613261273177_1748233571.jpg)

![[시론]경제수석이 안보인다는데…](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2025121009025928544A.jpg)

![[사사건건]개인정보 유출, 끝이 아니라 시작](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2025121010405361384A.jpg)

![[기자수첩]SK가 말하는 '구성원 행복'의 조건](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2025121011081826299A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.