석달 전에 겨울 북한산 둘레길을 걸었다. 은평구 불광역 근처에서 출발하여 대남문 아래 문수사까지 코스로 4시간 정도 걸리는 강행군이었다. 그 때도 사실상 주목표는 비봉이었다. 신라 진흥왕(재위540~576)의 순수비(巡狩碑 임금이 다녀간 것을 기념한 비석)가 자리한 까닭이다. 겨울산행은 여러 가지 이유로 무리라고 하면서 망설이는 이를 꼬드긴 당근이 진흥왕 순수비를 답사한다는 명분이었다. 그러나 추위에 3시간 이상 노출된 상태로 비봉입구에 도착했을 때 이미 지친 상태였다. 게다가 비봉은 엄청난 경사를 자랑하는 육중한 규모의 바위덩어리다. 올라가는 길도 따로 없다. 국립공원 당국의 친절한 철제사다리도 인공자일도 없는 원석 그 자체였다. 게다가 군데군데 눈까지 얼어붙은 상태다. 올라가는 것은 어찌어찌 하면 가능할 것 같은데 내려올 때는 위험천만이라는 결론에 도달했다. 119신세를 질 수는 없는 일이다. 그래서 입구에서 발길을 멈췄다. 눈녹은 봄날을 기약하면서 아쉬움을 안고서 물러섰던 기억까지 새록새록 났다.

비석은 한국평균 남성의 키와 가슴둘레 크기였다. 천고풍상에 가로로 길게 금이 갔고 일부는 파편으로 떨어져 나가긴 했지만 비석자체가 주는 포스는 그런 흠결을 덮고도 남을 만큼 감동스럽다. 2006년에 만든 복제품이기 하지만 오리지널에 버금가는 기술력으로 원본의 감동을 전달하기에 조금도 부족함이 없다. 이리저리 뜯어보고 또 사방팔방으로 몸을 옮겨가며 살폈다. 국보인 비석은 1972년 국립박물관으로 옮겨갔지만 비석자리는 사적지로 지정되어 보호를 받고 있는 구역이다. 철제사다리와 인공자일이 없는 이유라고나 할까.

올림픽 높이뛰기 선수가 장대를 짚고 몸을 날린다면 떨어질만한 위치에 승가사 기와지붕이 보인다. 추사 김정희(1786~1856)선생이 31세 때인 1816년에 친구 김경연과 이 절에 놀려 왔다가 우연히 깨진 채 내동뎅이 쳐진 비석 덮개돌을 발견했다. 전문가답게 그냥 지나치지 않았다. 그동안 무학대사비로 알려진 비석이 비봉에 있다는 사실을 전해 들었다. 올라가 이끼에 뒤덮힌 비면을 손으로 만졌다. 많이 마멸되었지만 아직도 적지않는 글자가 남아있었다. 이끼를 벗겨내고 글자를 판독했다. 이듬 해 1817년 벗 조인영과 다시 찾았다. 탁본을 하고 글자를 추가 판독하여 신라의 진흥왕 순수비라는 사실을 밝혀냈다. 금석학의 대가로써 면모를 유감없이 발휘했던 것이다. 옆면 빈자리에 이런 발견과정을 추가로 새겼다. 실제로는 원본훼손이지만 진흥왕 못지않는 명성이 오히려 비석의 가치를 높인 결과가 되었다. 올해가 발견 200주년인 셈이다. 본의아니게 200주년 기념답사라는 의미까지 부여된 셈이다.

준비해 온 차를 함께 마시고 있는데 생활한복을 입은 50대 남성이 올라왔다. 서울에 생활근거지를 둔 채 현재 울산에서 활동하고 있다고 자신을 소개했다. 등산화를 내던지고 양말까지 벗고서 바위 위에 서 있다. 묻지도 않았는데 기(氣)를 많이 받기 위해서라고 자기의 특이한 행동을 미리 설명했다. 아마 이런 기행(奇行)을 의아하게 여긴 이들에게 더러더러 질문을 받았던 경험의 소유자인 까닭이리라. 자기가 알기로는 북한산의 많은 봉우리 가운데 비봉바위가 가장 땅속 깊숙이 박혀 있다는 설명을 곁들였다. 그래서 이 봉우리의 기운이 제일이라는 것이다.

비봉의 자연석 한 면을 이용하여 적당히 다듬은 후 글을 새겼다면 품도 적게 들고 보존도 좀더 쉬웠을 것이다. 그런데도 굳이 얇은 직사각형 비신(碑身)에다가 상부의 불안정한 구조물인 비갓까지 덮고서 하부는 나름의 고정장치를 동원하여 힘들게 만들었다. 이것을 뒤집어 말하면 그만큼 비석 보존에 대한 강한 자신감을 반영한 것이리라. 더불어 한강 지역에 대한 신라왕실의 강한 애착이 투영된 결과이기도 하리라. 왕릉을 지키는 사찰이 있는 것처럼 산곡대기 외진 곳의 비석을 관리하는 부서도 두었을 것이다. 그렇다면 가장 가까운 승가사였을 가능성이 높다. 비석을 세운 시기(삼국사기 555년 북한산 순행 기록)와 승가사 창건연도(756년)가 일치하진 않지만 200년동안 직접관리하다가 뒷날 사찰로 관리권을 이양할 수도 있었겠다. 조선조에 들어와 사세가 약화되고 스님네들이 들쭉날쭉하면서 그 업무의 인수인계가 제대로 되지않은 까닭에 사람들의 기억 속에서 잊혀졌는지도 모른다. 그래서 추사선생의 공덕이 진흥왕만큼 큰 것이다.

시간나는대로 등산과 더불어 비봉과 진흥대왕과 추사선생의 합해진 기(氣)를 받으려 와야겠다.

원철 스님(조계종 포교연구실장)

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[살며생각하며]북한산 비봉에서 하늘을 이고 서있는 직사각형 비석을 만나다](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/201704040832219731299A_1.jpg)

![[살며 생각하며]야만(野蠻)의 시대로 돌아갈 수는 없다](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/37/201612220604544605189A_1.jpg)

![[사사건건]이해는 가능해도 면책은 불가능하다](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026010710525403078A.jpg)

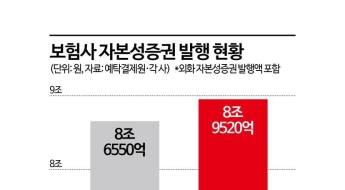

![[THE VIEW]69년 독점 이후, 자본시장의 선택](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026010613575583032A.jpg)

![[기자수첩]'가시밭길' 재경부 총괄 리더십에 힘 실려야](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026010608435972947A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

!['마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다[양낙규의 Defence Club]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/210/2026010710373682001_1767749856.jpg)