우리 주위를 살펴보면 융복합의 산물이 참 많다. 필수품이 돼버린 스마트폰은 액정기술, 컴퓨터기술, 통신기술 등 물리적 융복합의 결정체이다. 국민의 술인 막걸리 또한 물과 고두밥, 누룩이 항아리라는 하나의 공간에서 일정 시간을 같이 지낸 후에 만들어지는, 화학적 융합의 결과다. 한라산을 닮은 한라봉은 청견과 귤을 접합한 성과다. 이러한 융복합의 결과는 기존에는 없는 새로운 상품이자 부가가치이기 때문에 새롭다는 측면에서 좋은 대접을 받으면서 지속적으로 증가하고 있다.

공간정보는 흔히 융합을 위한 용광로라 부른다. 쉽게 융합할 수 있으면서도 부가가치는 꽤 높아지기 때문이다. 예를 들어, 내비게이션에 많이 활용하고 있는 도로망도와 유동인구를 융합해 분석하면 어디에 어느 시간대에 누가 많은지를 알 수 있어 맞춤형 상권분석이나 서비스 제공이 가능하다. 범죄정보를 지도와 융합하면 우범지역을 알 수 있어 파출소 등을 보다 효과적으로 배치할 수 있다. 전통적인 보물찾기라는 것과 위치정보를 알려주는 GPS를 결합한 지오캐싱(geocaching)이란 앱도 흥미롭다. 이 모든 것들의 공통적인 요소가 바로 공간정보다.

최근, 여러 매체에 자주 등장하는 빅데이터, 사물통신(IoT), 드론, 가상현실(VR) 자율자동차 등도 모두 공간정보와 연결돼 있다. 빅데이터를 지도와 융합하면 언제 어느 지역에서 어떤 패턴이 발생하는지를 알 수 있고, 사물통신이 공간정보와 연결되면 사람의 움직임과 위치에 적합한 서비스를 제공할 수 있다. 드론이 생산하는 다양한 이미지와 동영상도 지리공간자료다. 현실세계를 360%로 촬영한 VR 컨텐츠는 연속된 공간의 일부다. 초정밀의 위치정보와 지도가 있다면 자율자동차의 센서비용을 대폭 절감할 수 있고, 기상여건 등에 따른 센서의 오작동을 보완할 수 있다.

김대종 국토연구원 국토정보분석센터장

![1개 만원에도 "빨리 주세요" 품절 대란…안성재도 쩔쩔맨 그놈의 '두쫀쿠' [주머니톡]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026010210110176469_1767316261.jpg)

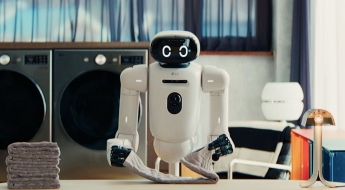

![올해 CES 화두 '피지컬 AI'…건설사도 연구개발 경쟁[부동산AtoZ]](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026010508573478049_1767571054.jpg)

![[시시비비]AI 옥석가리기…기업들은 대비하고 있나](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026010513323495620A.jpg)

![[시장의 맥]달러를 쓰는 소버린 AI의 역설과 디지털 금융 주권의 위기](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026010511102496978A.jpg)

![[기자수첩]의사인력 수급 추계, 너무 성급하지 않았나](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026010509260339735A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.