그리스 부채는 과도한 복지때문이다?…(X) "아테네 올림픽 적자 때문"

[아시아경제 조민서 기자]'민주주의의 원조국' 그리스는 현재 국가 부도의 위기에 처해있다. 정부 재원은 바닥을 보인지 오래이고, IMF로부터 추가 지원을 받을 수 있을지 여부도 불투명하다. 구제금융 체제에 들어간 지 5년째에 접어들었지만 상황은 나아지지 않았다. 미국 발 2008년 금융위기 이후 그리스는 유럽 부채 위기의 진앙(震央)으로 손꼽히고 있다. 주류 경제학계나 언론에서는 과도한 포퓰리즘 정책과 퍼주기식 복지 시스템을 그리스 경제를 망친 주요인으로 분석한다. 남유럽 특유의 여유롭고 느슨한 문화적 분위기를 지적하는 경우도 있다. 과연 그럴까.

신간 '복지사회와 그 적들'에서는 전혀 다른 분석을 내놓는다. 일각에서 제기하고 있는 것처럼 그리스는 '고(高) 복지' 국가였던 적이 한 번도 없다는 것이다. 그리스에서 사회복지 지출이 GDP에서 차지하는 비중은 20.6%로, 유럽연합의 평균치(26.9%)를 밑돈다. 평균 실업률(2011년 기준)은 17.6%로 높은 수준이지만, 실업급여 지출은 GDP의 0.1%에 그쳐 대부분의 실업자들이 혜택을 받지 못하고 있다. 이 책은 그리스 경제를 망친 가장 큰 요인으로 뜻밖에도 2004년 아테네 올림픽 개최를 든다. 당시 아테네 올림픽에 들어간 총지출은 약 160억달러로, 당초 예산의 세 배를 훌쩍 넘기면서 그리스 국민들에게 큰 부담을 안겼다는 것이다.

흔히들 복지지출이 많으면 정부 재정상태가 좋지 않을 것이라고 예상하지만 저자는 사실이 아니라고 짚어낸다. 부채규모의 경우, 북유럽의 대표 복지국가인 스웨덴과 노르웨이는 2010년 재정 흑자를 기록했고, 덴마크의 재정적자는 GDP의 2.6%, 핀란드는 2.5%에 불과하다. 반면 1980년대 이후 '탈복지화'의 길을 걸었던 미국(99.4%), 영국(81.8%), 일본(211.7%)은 고복지 국가들에 비해 부채 규모가 압도적으로 높다. '나라가 잘 살아야 복지가 가능하다'는 주장은 독일의 사례로 반박할 수 있다. 19세기 말 독일의 '철혈재상' 비스마르크는 세계 최초로 사회 보장 제도를 도입했고, 그 결과 독일 노동자들은 전 세계에서 가장 먼저 보험과 퇴직금 혜택을 누리게 됐다. 노동자들의 복지 개선은 독일 경제발전을 촉진시켰고, 유럽에서 가장 낙후돼있던 독일은 영국, 프랑스와 어깨를 나란히 하는 나라로 성장했다.

하지만 복지사회의 효용성을 부정하는 목소리는 언제 어느 때나 존재한다. 이럴 때는 '복지의 효용을 깎아내려서 누가 이익을 보는가?'를 따져볼 필요가 있다. 저자는 "복지사회를 수립하면 저소득층이나 중산층, 자본가 계급과 정부 할 것 없이 누구나 수익자가 된다"고 주장한다. 단 '고위층(고급 엘리트, 언론인, 법조인, 전문경영인 등)'은 여기서 제외된다. 고위층은 기득권을 가지고 있으면서 복지 사회로부터 가시적인 이익을 얻을 수 없기 때문에 복지의 최대 반대자가 된다. 이들은 종종 '감세'를 주장하면서 대중들의 지지를 얻지만, 결국 세금을 줄여서 혜택을 보는 것은 부유층일 뿐이다. 1980년대 미국 레이건 정부가 대대적인 감세를 단행해 결국 중산층 해체라는 결과를 초래한 것처럼 말이다.

(복지사회와 그 적들 / 가오롄쿠이 / 김태성 박예진 옮김 / 부키 / 1만8000원)

조민서 기자 summer@asiae.co.kr

꼭 봐야할 주요뉴스

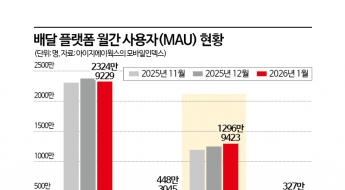

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐...

마스크영역

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐...

마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[초동시각]불장에 짙어지는 빚투의 그림자](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020411121606092A.jpg)

![[기자수첩]'K문화 중추'라던 게임…족쇄가 된 주52시간](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020410323041782A.jpg)

![[아경의 창] 애도의 거리에서 분노의 광장으로](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020407270516382A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

![[단독]"지는 자면서 난 일하래" 섬찟한 내 뒷담화…'머슴' 개발자 "3시간만에 뚝딱"](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026020317472627339_1770108445.png)