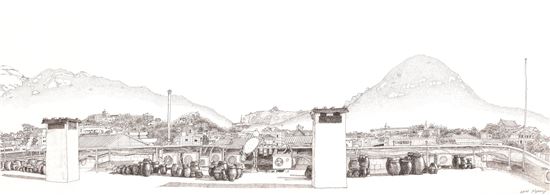

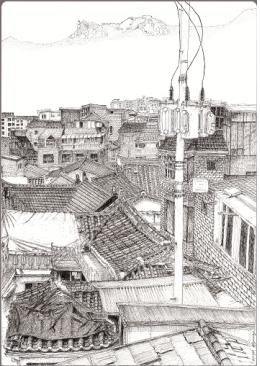

[아시아경제 오진희 기자] 서촌에 '옥상화가'가 떴다. 매일 건물 옥상이나 골목길에서 혼자 쪼그려 앉아 오랫동안 그림을 그리던 그가 이날은 사람들을 우르르 몰고 왔다. 마이크를 든 그는 가이드를 자처하며 서촌을 활보한다. 바람이 다소 차가운 날씨에도 그의 표정이 환하다. 가장 먼저 들른 곳은 경복궁 영추문 앞. 일제강점기 때 많은 문인들이 투숙하며 교류했던 곳으로 지금은 문화공간으로 탈바꿈한 '보안여관', 그리고 수제비로 유명한 식당 '메밀꽃 필 무렵'이 보인다. 그의 펜화 속에 고스란히 담긴 풍경이다. 30여명을 이끌고 다닌 그의 한 시간 30분짜리 답사 여정은 노란 페인트를 칠한 골목길과 자신의 월세 집 옥상, 1930년대 친일파 윤덕영이 신축했다는 인왕산 자락에 자리한 한옥 살림집, 수성동 계곡 등 열 곳 남짓이다. 화가가 서촌에서 자신의 아틀리에로 삼은 40여 곳 중 일부다.

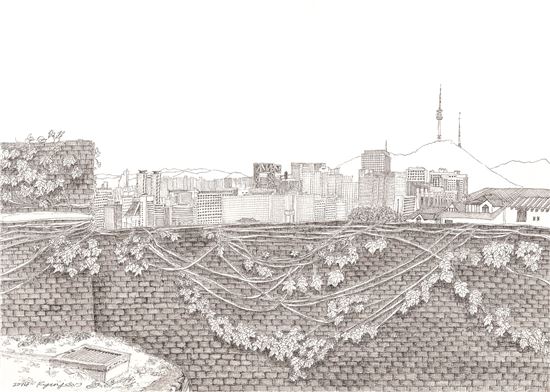

서울 인왕산 동쪽과 경복궁 서쪽에 자리한 서촌. 이곳의 적산가옥, 빌라, 이층 양옥, 찌그러진 판잣집과 함께 있는 기와집 그리고 인왕산이 뒤죽박죽 묘하게 어우러진 모습을 2년 넘게 그려오고 있는 작가 김미경 씨(여ㆍ56). 언제부터인가 서촌 사람들에게 '옥상화가'로 불린 그가 최근 첫 개인전을 열면서 동시에 시민들과 함께하는 답사를 두 차례 진행했다. 잘 다니던 직장을 그만 둘 정도로 '하루 종일 그리고 싶었던' 서촌 구석구석을 많은 사람들이 공유하길 원했기 때문이다.

김 씨는 사실 전직 기자이자, 뉴욕의 한국문화원 직원으로 일한 적이 있고, 한국으로 돌아와선 아름다운재단에서 사무총장을 지낸 이다. 27년간 줄곧 월급생활자로 살아오다가 돌연 '전업 화가'를 선언하고 직장을 박차고 나왔다. 국문학과 여성학을 공부했던 그가 전공도 아닌 '그림'으로 밥벌어먹겠다고 한 것이다. "비웃는 사람, 걱정해주는 사람 참 많았죠. 그런데 사실 가난하게 살겠다고 작정하면 겁날게 없었어요."

그는 어떻게 그림에 빠지게 됐을까? 시작은 미미했다고 한다. 한겨레신문사에서 일할 때 만평가 박재동 화백(63)이 만든 사내 그림반에서 그림을 그리기 시작했다. 당시엔 "정말 못 그렸다"는 김 씨는 그래도 박 화백이 칭찬을 많이 해준 덕분에 그리기를 멈추지 않았다고 한다. 미국 뉴욕의 7년 동안에는 뉴욕현대미술관(MOMA)와 첼시갤러리를 구멍가게 드나들듯 다녔다. 그림을 엄청나게 많이 봤고, 화가 친구들도 많았다. 그때까진 '죽어서 먼 훗날 화가가 될 테야'라고만 속으로 생각했지, 정말 전업화가가 될 각오는 없었다. 그런데 다시 한국으로 돌아와 서촌을 만났을 때 그림을 그리지 않고서는 살 수가 없다는 기분에 휩싸였다.

김미경 씨는 대학시절 서촌에서 잠시 자취를 했던 시절이 있었다. 낡고 세련되지 못한 동네라는 이미지만 컸는데, 돌아와 보니 놀라움 그 자체였다. 감나무며, 집들이며, 오래된 서점, 정선이 그린 많은 장소들과 골목길, 인왕산이 모두 새롭게 다가왔다. 한 시민단체에서 연 미술교실에 들어가 다시 그리기를 훈련하면서 아름다운 서촌을 다 담고 싶었다. 페이스북에 그림을 올렸고, 응원의 소리들이 커졌다. 또한 동네 페친들이 늘어갔다. 김씨는 "동네 주민들이 자기네 옥상에 와서 그리라고 댓글을 달아줬고, 서촌 뿐 아니라 북촌, 용산, 지방에서까지 자신들이 있는 곳으로 와서 그려달라고 해줬다"며 "사람들은 자신과 관련 있는 이야기가 있는 그림을 참 좋아하더라"고 말했다.

그렇게 모든 걸 내려놓고, 동네 빵집에서 아르바이트를 하면서 그는 하루 여덟, 아홉 시간을 그림에 매달리고 있다. 주로 가늘게 나오는 제도펜(0.03㎜)으로 그리는데, 소품이 아닌 이상 일정 규모의 작품을 완성하기 까지는 100시간 정도 공을 들인다. 같은 풍경을 몇날 며칠 동안 계속 유심히 관찰한다. 야외에서 그리기 때문에 어려운 점도 많다. 우선 날씨 영향을 많이 받고 낚시의자에 주로 앉아서 작업하기 때문에 무릎도 상당히 나빠졌다. 거기다 청와대 근처라 '보안지역'으로 지정돼 있다는 이유로 경복궁 주변 길거리나 건물 옥상에서는 쫓겨나기까지 했다.

김씨는 "내가 그린 그림을 보고 청와대를 찾아가는 사람이 몇이나 될까"라며 "청와대 위치를 모르는 사람이 없는데 너무 부당하단 생각이 들었다. 민원을 넣어 허락받고 그리거나, 민간건물 옥상 중에는 못 그리게 된 장소도 있다"고 했다. 그는 이어 "못 그리게 해 신경질 나니까 현장그림을 더 열심히 그리고 있다"면서 "이런 장면은 최초가 아닌가도 싶고, 단속하는 경찰도 그림 속에 살짝 그려 넣으니까 꽉 찬 느낌이 들어 좋았다"며 웃음 지었다.

서촌의 길거리ㆍ옥상 화가가 되면서 그에게는 그림만큼 소중한 인연이 많아졌다. 길에서 그리고 있을 때면 매실차나 쑥떡, 한과 등을 내놓는 인심 좋은 이웃사촌들, 서촌지역문화 살리기를 위해 함께 손잡아달라는 주민들이다. 옥상에서는 빨래 널러 온 이들, 기와집을 수리하는 목수와 미장이를 가까이서 보고 슬쩍슬쩍 눈도 마주친다. 또한 누가 뭐래도 그림 노동으로 즐겁게 하루하루를 보내는 일상이 금쪽같다. 그는 "누군가 '요새는 무면허들이 더 설친다'며 미술을 전공하지 않은 나에게 농담조로 이야기 한 적이 있다"며 "대부분 학창시절 이후엔 그림을 그리지 않지만, 누구나 자기 그림에 개성이 있다고 생각한다. 누에고치 안에 있는 실타래를 뽑아내지 못했을 뿐이다. 정열이 있고 훈련이 있다면 가능하다고 믿는다"고 했다. "사랑, 숨쉬기, 춤추기, 그림, 글쓰기. 세상을 살아가는 데 중요한 이런 것들은 다 무면허 아닌가."라면서.

답사 참가자들에게도 김 씨의 열정이 제대로 전달된 듯 했다. 경기도 수원에서 서촌을 찾은 임준성(21)군은 "가구디자인을 전공하는 데 작가가 직접 작업한 장소에서 어떻게 그렸는지 설명을 해줘서 많은 공부가 됐다"고 했다. 서울 관악구에서 온 박경수(여ㆍ66)씨는 "답사를 워낙 좋아하는데, 그림도 보고 서촌도 알게 되고 옛 문인들과 화가들의 자취가 서려있는 곳들도 만날 수 있어 알찼다"고 말했다.

김미경 작가의 첫 개인전은 3월 1일까지. 02-720-2010.

오진희 기자 valere@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

![[초동시각]모든 길은 '주가'로 이어진다?… 조세 중립성, 더 신중해야](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026013011025260146A.jpg)

![[남산길 산책]피지컬 AI가 바꾸는 산업과 예술의 경계](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026013011060575610A.jpg)

![[기자수첩]민주주의 거목 이해찬의 유산](https://cwcontent.asiae.co.kr/asiaresize/269/2026013011033663286A.jpg)

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.